在快手的内容生态中,“点赞”早已超越简单的互动手势,成为衡量内容热度、账号权重乃至商业价值的核心指标之一。这种对数据的极致追求,催生了“网红卡盟”这类专门提供快手点赞服务的灰色产业链。然而,当“快手点赞”与“网红卡盟”绑定,一个直击创作者灵魂的问题浮出水面:这种看似能快速提升数据的捷径,真的靠谱吗?

网红卡盟的运作逻辑:流量幻觉下的“数据工厂”

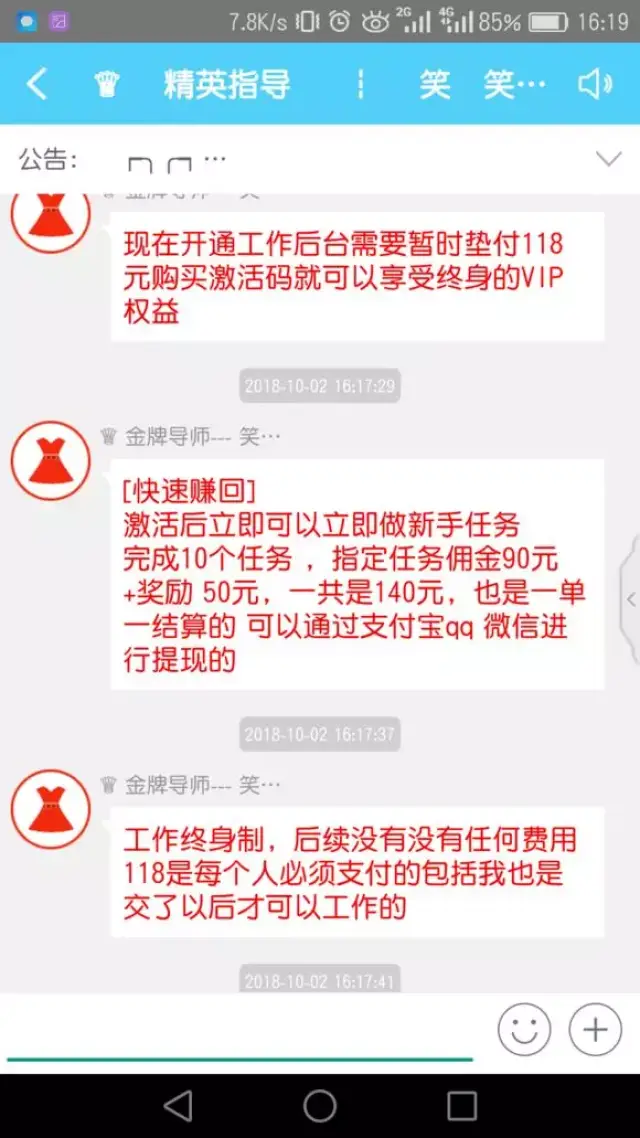

所谓网红卡盟,本质上是依托技术手段批量制造虚假互动的“数据工厂”。其核心模式是通过模拟真人行为或利用虚拟账号,为快手短视频、直播间提供点赞、关注、评论等“一条龙”服务。在卡盟的定价体系中,快手点赞的价格往往低至0.01元/个,千次点赞仅需10-30元,这种“性价比”吸引了不少急于求成的创作者——无论是刚起步的新人主播希望用数据吸引平台推荐,还是商家想通过虚假热度提升产品转化,似乎都能在这里找到“速效救心丸”。

但这些点赞背后,是高度模式化的机器行为。卡盟通常会通过“养号池”积累大量低权重虚拟账号,这些账号无头像、无动态、无粉丝,却能在短时间内集中对目标内容进行点赞。更高级的“真人点赞”服务,则可能是由兼职人员或海外廉价劳动力完成,点赞者甚至不会观看视频内容,仅凭任务列表点击即可。这种“无脑点赞”与快手算法倡导的“完播率”“互动深度”等核心指标完全背道而驰,本质上是对平台生态的系统性造假。

需求背后的焦虑:当“点赞”成为生存刚需

网红卡盟的泛滥,折射出创作者对快手流量规则的深层焦虑。在快手“老铁经济”的生态中,点赞不仅是内容的“面子”,更是账号的“里子”。平台算法倾向于将高互动内容推入更大的流量池,导致许多创作者陷入“数据焦虑”:没有足够的点赞,就无法获得初始推荐;没有初始推荐,优质内容便会被淹没在信息洪流中。这种“马太效应”催生了“数据崇拜”,而网红卡盟恰好抓住了创作者“走捷径”的心理。

值得注意的是,这种需求并非仅存在于个人创作者。部分MCN机构、商家甚至将刷量作为“常规操作”,通过虚假点赞营造“爆款假象”,吸引品牌方合作或消费者下单。然而,这种依赖虚假数据堆砌的繁荣,如同沙上建塔——当平台风控系统收紧,虚假数据被清洗,账号权重一落千丈,曾经的“爆款”瞬间沦为“僵尸号”,创作者的商业信任也可能随之崩塌。

不靠谱的本质:从技术风险到价值反噬

网红卡盟的“不靠谱”,首先体现在技术层面的不可控性。快手平台近年来持续升级风控系统,通过AI算法识别异常点赞行为:例如,短时间内集中涌入的点赞、无用户画像的“幽灵账号”、点赞IP地址高度集中等,都会触发系统预警。一旦被判定为刷量,轻则内容限流、点赞数据清零,重则账号永久封禁。这种“高风险低收益”的博弈,让无数创作者“偷鸡不成蚀把米”。

更深层次的不靠谱,在于其对创作价值的反噬。短视频的本质是内容为王,而虚假点赞制造的“数据泡沫”,会让创作者陷入自我认知的误区——误以为低质内容因数据亮眼而受欢迎,从而放弃对内容质量的打磨。长期依赖刷量,不仅会丧失提升真实创作能力的机会,更会让账号失去“粉丝粘性”。试想,一个靠机器点赞积累的10万粉账号,若视频真实播放量不足千,这样的“粉丝”又有何商业价值?

从行业生态看,网红卡盟的泛滥还破坏了公平竞争环境。当劣质内容通过刷量获得流量,挤压了优质创作者的生存空间,整个生态便会陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环。快手作为平台方,早已明确将“刷量行为”违反平台规则,并多次开展“清朗行动”清理虚假数据,这表明维护真实、健康的流量生态,是平台不可动摇的底线。

破局之道:回归真实互动的价值本质

事实上,快手点赞的“靠谱”答案,从来不在卡盟的灰色产业链中,而在创作者对内容本质的回归。平台算法固然青睐高互动内容,但这种互动必须建立在真实用户认可的基础上。例如,一条时长15秒的快手视频,若能在前3秒抓住用户眼球,引发情感共鸣或实用价值,用户自然会主动点赞、评论、转发——这种“自来水”式的互动,才是账号权重提升的核心动力。

对于创作者而言,与其将资金投入无意义的刷量,不如深耕内容策略:结合快手“短平快”的特性,打造强节奏、强情绪、强实用性的内容;通过“评论区互动”引导用户参与,例如设置提问、投票等,提升点赞背后的用户粘性;利用直播、短视频联动等方式,建立与粉丝的深度连接,让每一次点赞都成为真实关系的见证。

从更宏观的角度看,短视频行业的终局竞争,必然是内容质量的竞争。当平台算法越来越智能,当用户审美越来越挑剔,那些依赖虚假数据“镀金”的账号终将被淘汰,唯有坚持真实创作、深耕用户价值的创作者,才能在快手生态中行稳致远。网红卡盟或许能带来一时的流量狂欢,但这种狂欢背后,是对创作初心的背叛,是对平台规则的践踏,更是对用户信任的辜负。

真正的“快手点赞”,从来不是冰冷的数字,而是创作者与用户之间最真诚的对话。而网红卡盟的“靠谱”与否,答案早已不言自明——在内容为王的时代,任何试图绕过真实价值的捷径,最终都只会通往死胡同。