提到“汇想卡盟”,不少接触过数字商品交易的用户都会心头一紧:这平台靠谱吗?真的不是骗子吧?这种疑虑并非空穴来风——在“卡盟”这个以游戏点卡、虚拟币、软件授权码等数字商品交易为主的领域,确实混杂着不少“捞一笔就跑”的投机者,让用户在选择时不得不步步为营。要回答“汇想卡盟靠谱吗”,我们需要跳出简单的“是”或“否”的二元判断,从行业本质、平台逻辑、用户风险三个维度拆解,才能看清它究竟是“值得托付的渠道”还是“需要警惕的陷阱”。

卡盟行业的“信任赤字”:为什么用户总在担心“被骗”?

“卡盟”是“卡片联盟”的简称,最早源于游戏点卡批发平台,后来扩展到各类虚拟商品的交易。这个行业有个显著特点:交易标的是无形的数字信息,成本低、易复制,且缺乏实体商品的供应链约束。正因如此,行业门槛极低——任何人花几百元买个源码,就能搭建一个“卡盟平台”,打着“低价充值的幌子”吸引用户,然后通过“充值不发货”“卷款跑路”“虚假库存”等方式收割用户。

更复杂的是,卡盟行业长期处于“灰色地带”:多数平台没有正规资质,交易多通过个人微信、支付宝完成,一旦出问题,用户连维权对象都找不到。这种“信任赤字”让用户形成了条件反射:看到新平台第一反应就是“是不是骗子”。而汇想卡盟作为这个领域的一员,自然也被裹挟在这种普遍的怀疑中——它究竟是延续行业乱局的“投机者”,还是试图规范化的“探索者”?

判断“靠谱与否”的三个核心标准:资质、机制、口碑

要评估汇想卡盟是否靠谱,不能只听平台宣传,而要看它是否经得起行业通用标准的检验。这些标准其实很简单:是否有合法资质?是否有保障交易安全的机制?是否有真实的用户口碑?

资质是“入场券”。正规平台必须具备ICP备案(非单纯的信息备案,而是增值电信业务经营许可相关备案),甚至需要《网络文化经营许可证》等特定资质。汇想卡盟如果连这些基础资质都没有,所谓的“靠谱”就无从谈起。但值得注意的是,部分卡盟平台会以“个人工作室”名义运营,规避资质要求,这种情况下用户就需要更警惕——没有法律约束的平台,承诺再多也只是“口头协议”。

机制是“安全锁”。靠谱的卡盟平台会建立“担保交易”机制:用户先付款到平台账户,确认收货(或卡密有效)后平台再打款给卖家,避免“付款即失联”的风险。同时,平台需要有完善的售后规则,比如“卡密无效包赔”“退款时效承诺”等,而不是出了问题就用“系统故障”“卖家延迟”等借口推诿。汇想卡盟如果能在交易流程中明确这些机制,并严格执行,就能大大降低用户被骗的概率。

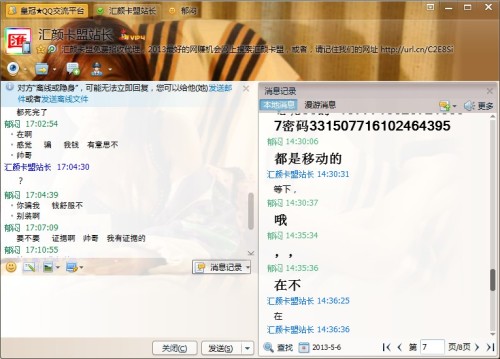

口碑是“试金石”。行业内的老用户往往是最直接的“测评师”。可以留意长期使用汇想卡盟的用户评价:是否有大量“充值不到账”“售后踢皮球”的投诉?用户社群(如贴吧、QQ群)里对它的讨论是偏向正面还是负面?需要注意的是,口碑要区分“水军刷好评”和“真实用户反馈”——后者通常更具体,会提到具体的交易场景、问题处理细节,而非空洞的“非常靠谱”。

汇想卡盟的真实画像:优势与风险并存

基于上述标准,结合行业普遍情况,我们可以对汇想卡盟做一个相对客观的画像。从公开信息看,汇想卡盟运营时间不算短(若其宣传的“五年老平台”属实),在卡盟领域有一定的知名度,这本身说明它至少没有“快速跑路”——毕竟骗子平台通常活不过三个月。

它的潜在优势可能在于“货源稳定性”和“商品种类”。部分老卡盟会和上游渠道商(如游戏官方授权商、软件开发商)建立长期合作,能提供价格相对优惠的正版商品,比如热门游戏的直充点卡、主流软件的正版授权码等。如果汇想卡盟确实有这样的货源,那么它在“性价比”和“商品真实性”上就比那些卖“破解版”“低价黑卡”的平台更有优势。

但风险同样不容忽视。首先是“资质透明度”问题:如果汇想卡盟无法在官网清晰展示ICP备案信息、经营许可证等关键资质,用户就需要谨慎——即便它暂时没有跑路,也可能因为“无证经营”随时被关停,导致账户余额、未使用的卡密打水漂。其次是“交易机制”的细节:是否支持第三方担保?售后响应时间是多久?是否有明确的投诉渠道?这些细节直接决定了用户权益能否得到保障。最后是“价格陷阱”:如果汇想卡盟的商品价格远低于市场均价(比如游戏点卡比官方渠道便宜30%以上),那很可能涉及“黑卡”(通过非法渠道获取的卡密)或“虚假库存”,用户充值后可能发现卡密已被冻结或无法使用。

用户如何自保?在“卡盟”交易中避开“坑”

与其纠结“汇想卡盟是不是骗子”,不如掌握一套通用的“避坑指南”。毕竟,任何平台都有可能“变坏”,而用户的警惕性才是最可靠的“防火墙”。

第一步:查资质、看备案。打开汇想卡盟官网,查看底部是否有“ICP备案号”,并到工信部官网核实备案信息是否真实——注意,要核对“主体信息”是否与平台运营方一致,避免“套壳备案”。如果有条件,还可以查询平台是否有工商注册信息,注册资金、经营范围是否合理。

第二步:小额试水、优先担保。即便资质齐全,也不要一次性充值大金额。可以先充10元、20元小额测试:能否正常到账?卡密是否有效?客服能否及时响应?确认无误后再逐步增加投入。交易时务必选择“平台担保”模式,避免直接转账给卖家或平台个人账户。

第三步:留证据、懂维权。保存好所有交易记录、聊天记录、充值凭证,一旦遇到问题,第一时间通过平台投诉渠道反馈(若平台无回应,可向12315、网信办等平台投诉)。如果涉及金额较大,必要时可通过法律途径维权——虽然数字商品维权难度大,但保留证据能增加追回损失的可能性。

第四步:不贪便宜、拒绝“馅饼”。记住“天上不会掉馅饼”:如果某个卡盟平台的商品价格低得离谱,大概率是陷阱。正规渠道的数字商品(如游戏点卡、软件授权)都有成本价,低于成本价销售的背后,往往是“黑卡”“诈骗”或“跑路”的前兆。

卡盟行业的未来:从“野蛮生长”到“规范求生”

回到最初的问题:“汇想卡盟靠谱吗?真的不是骗子吧?”或许答案已经清晰:靠谱与否,从来不是平台的“自我标榜”,而是用户基于资质、机制、口碑等维度的理性判断。汇想卡盟如果能在资质透明、交易安全、售后保障上做到位,便有成为“靠谱平台”的潜力;但如果继续游走在“灰色地带”,忽视用户权益,即便暂时没有“骗人”的行为,也难逃被市场淘汰的命运。

更重要的是,卡盟行业正在经历“大浪淘沙”。随着监管趋严、用户维权意识提升,那些靠“割韭菜”生存的平台会逐渐消失,而真正注重信誉、规范运营的平台才能留下来。对用户而言,与其纠结某个“特定平台是否靠谱”,不如培养“理性交易”的习惯——永远把“安全”放在“低价”之前,永远用“证据”说话。

最终,数字商品交易市场的“信任重建”,需要平台、用户、监管三方共同努力:平台要守住“诚信”底线,用户要擦亮“警惕”双眼,监管要织密“规范”之网。唯有如此,“卡盟”才能从“骗子高发地”变成“可靠的数字商品交易渠道”,而汇想卡盟,不过是这场变革中的一个缩影——它的未来,取决于它能否跟上行业规范的步伐。