在虚拟商品交易领域,卡盟平台作为连接供应商与终端用户的桥梁,其可靠性直接关系到用户的资金安全与交易体验。汇腾卡盟站点作为近年备受关注的行业参与者,其“靠谱与否”的疑问并非空穴来风——虚拟商品交易本身就涉及资质审核、资金托管、售后保障等多重风险,而汇腾卡盟站点能否在这些关键环节经得起推敲,需要从平台定位、机制设计、用户反馈等多个维度进行深度剖析。

汇腾卡盟站点的核心定位是“虚拟商品一站式交易服务平台”,涵盖游戏点卡、软件授权、会员账号等多元化品类。从行业属性来看,这类平台的“靠谱度”本质上取决于其能否在“效率”与“安全”之间找到平衡点:既要满足用户快速获取商品的需求,又要构建足够严密的风险防控体系。汇腾卡盟站点在公开信息中强调“官方直采”“源头供货”,这为其价格竞争力提供了基础,但“直采”的真实性、“源头”的可追溯性,才是用户更关心的核心问题。事实上,虚拟商品供应链的复杂性决定了平台必须具备对上游供应商的筛选能力,若仅以低价为导向忽视资质审核,极易陷入“三无商品”泛滥的陷阱,而汇腾卡盟站点在供应商准入机制上是否设置了明确的门槛——如要求提供营业执照、品牌授权书等证明文件,并建立动态评级体系,是其可靠性的第一块试金石。

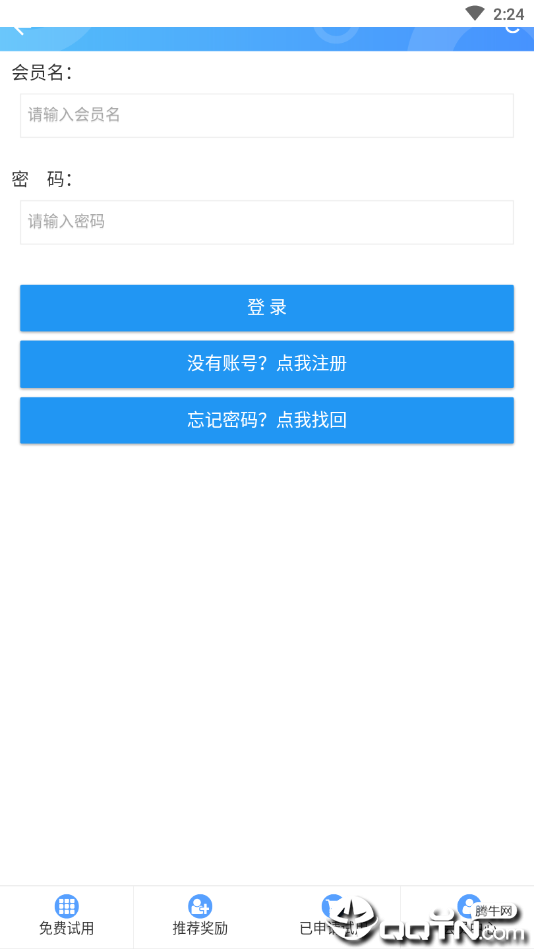

交易机制的设计是衡量卡盟平台靠谱度的核心标尺。汇腾卡盟站点采用“在线下单-自动发货”模式,这种模式虽能提升效率,但也带来了“货不对板”“虚拟商品失效”等风险。真正的靠谱平台需要建立“交易担保”机制,例如引入第三方支付平台托管资金,待用户确认收货后再打款给商户;或设置“争议仲裁”通道,对用户投诉的商品问题进行快速核实。目前汇腾卡盟站点在公开条款中提及“7天无理由售后”,但未明确说明售后触发条件、审核流程及责任划分的细则。例如,若用户购买的游戏点卡因运营商政策失效导致无法使用,平台是否承担兜底责任?商户与用户的纠纷是由平台直接介入,还是仅提供沟通渠道?这些机制的缺失或模糊,都可能让“售后保障”沦为空谈。相比之下,行业头部平台已逐步探索“区块链存证”技术,将商品交易信息上链,确保不可篡改,汇腾卡盟站点若仍停留在传统的人工审核模式,其风险防控能力恐难让用户完全放心。

用户口碑是检验平台靠谱度的“晴雨表”,但需警惕虚假评价与真实反馈的甄别。从第三方投诉平台及社交群组的用户反馈来看,汇腾卡盟站点的评价呈现两极分化:部分用户认可其“商品种类全”“发货速度快”,但也有用户投诉“客服响应慢”“退款拖延”。例如,有用户反映在购买某软件授权后激活失败,联系客服后对方要求提供“运营商激活截图”,而普通用户难以获取此类证明,最终导致维权无门。这种“举证责任转嫁”的做法,暴露了平台在售后责任界定上的漏洞。此外,虚拟商品交易中存在“灰色地带”,如部分游戏点卡可能涉及“低价回收号”等违规渠道,汇腾卡盟站点是否对商品来源进行合规审查,避免用户 unknowingly 卷入法律风险,也是其社会责任的体现。若平台对违规商品睁一只眼闭一只眼,纵使短期内交易量上升,长期来看必然因信任崩塌而失去用户根基。

从行业趋势来看,虚拟商品交易平台的“靠谱度”正从“价格竞争”转向“合规竞争”。随着《电子商务法》对平台责任的明确,以及网信办对虚拟交易反洗钱监管的趋严,卡盟平台必须建立完善的“商户实名制”“交易限额管理”“异常行为监控”等机制。汇腾卡盟站点在公开信息中未提及是否接入公安部的“实名认证系统”,也未说明对大额交易的预警措施,这在当前监管环境下无疑是一大隐患。反观头部平台,已逐步实现“用户-商户-平台”三方信息透明化,例如公示商户的信用评分、历史投诉率等,让用户自主判断交易风险。汇腾卡盟站点若想在竞争中脱颖而出,必须主动拥抱合规,将“靠谱”从营销口号转化为可落地的制度设计,而非仅依赖“低价引流”的粗放模式。

综合来看,汇腾卡盟站点的“靠谱度”并非简单的“是”或“否”,而是取决于其在关键环节的执行力:上游供应链的管控是否严格,交易担保机制是否健全,售后责任是否清晰,合规建设是否到位。对于用户而言,选择此类平台时需保持理性——优先查看平台的资质公示、用户评价中的负面案例占比,以及售后条款的细节;对于平台自身而言,唯有将“用户信任”作为核心资产,通过透明化、规范化、合规化的运营,才能在虚拟商品交易的红海中真正站稳脚跟。毕竟,在数字经济的浪潮下,一时的低价诱惑或许能吸引流量,但只有“靠谱”的体验,才能沉淀为长久的用户忠诚。