在平台上刷赞的行为是否会导致被起诉的后果?这一问题随着数字经济的深入发展,已从单纯的平台规则议题演变为涉及法律边界、商业伦理与社会信用的复合型命题。事实上,刷赞行为并非简单的“数据游戏”,其背后潜藏着多重法律风险,当行为突破平台自治的范畴,触及民事、行政乃至刑事责任的红线时,“被起诉”便从可能性转化为现实性。

一、刷赞行为的法律定性:从“流量造假”到“权益侵害”

刷赞行为的核心是通过技术手段或人工操作,虚构用户对内容的正面评价,本质上属于“流量造假”的典型表现。从法律视角审视,这一行为的性质需结合行为主体、目的及后果综合判断。若刷赞行为由个人用户为满足虚荣心而实施,且规模较小,多属于违反平台协议的违约行为,平台可依据规则采取封号、限流等措施;但若由商家、MCN机构或有组织团伙实施,以牟取商业利益、误导消费者或打压竞争对手为目的,则可能升级为侵权行为甚至违法行为。

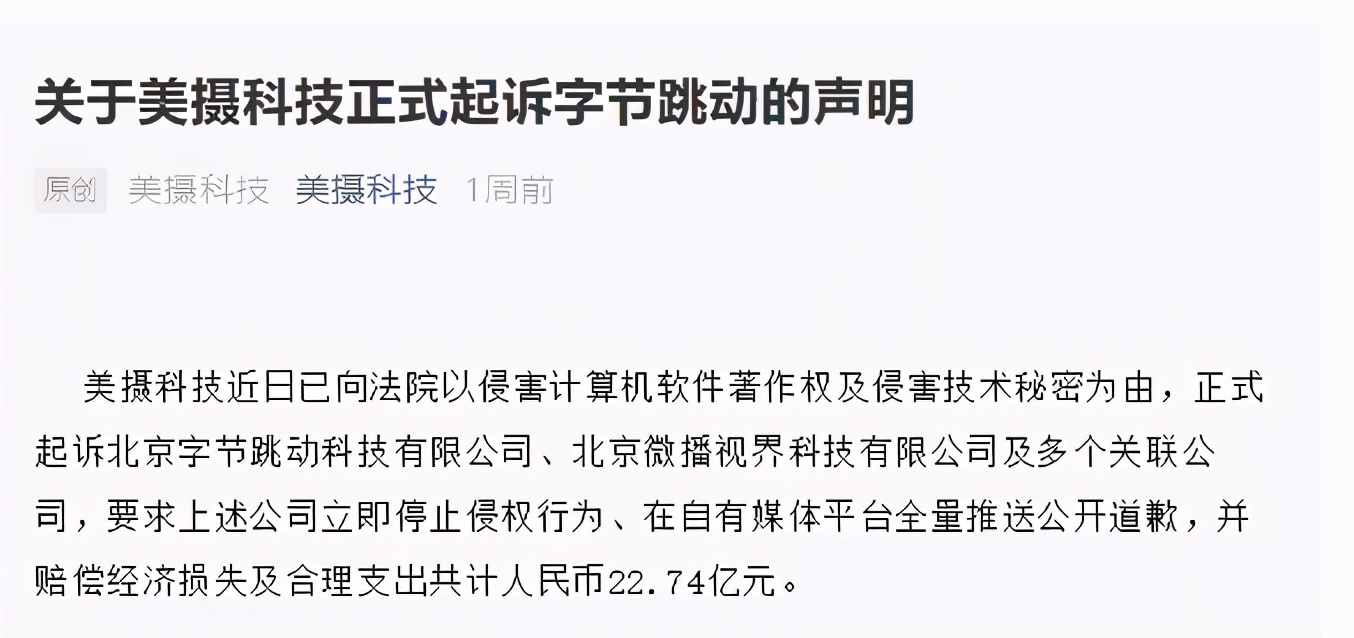

《民法典》第一百二十七条明确对数据权益进行保护,规定“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的,依照其规定”。刷赞产生的虚假数据,本质上是对平台数据生态的污染,破坏了数据真实性与用户信任基础。同时,《反不正当竞争法》第八条禁止经营者“对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者”。商家通过刷赞虚构产品好评,直接违反该规定,构成虚假宣传,平台、消费者甚至同业竞争者均有权提起诉讼。例如,某电商商家因雇佣“刷手”为店铺商品刷单刷赞,被平台以“不正当竞争”为由起诉,最终法院判决其赔偿平台经济损失及合理开支,这一案例印证了商业场景下刷赞行为的法律风险。

二、平台规则与司法责任的衔接:自治规则如何转化为起诉依据

互联网平台的用户协议与社区公约,是约束刷赞行为的第一道防线。几乎所有主流平台(如微信、微博、抖音、淘宝等)均明确禁止“刷量”“刷赞”等行为,将此类操作定义为“作弊”或“违规”,并赋予平台处罚权。然而,平台规则能否成为司法起诉的直接依据?答案是肯定的。根据《电子商务法》第四十九条,“电子商务经营者发布的商品或者服务信息应当真实、准确、全面,不得作虚假或者引人误解的宣传”,而平台规则作为用户与平台间的“契约”,其合法条款具有法律约束力——用户注册即表示同意接受规则约束,违反规则不仅可能面临平台处罚,更可能因违反法律强制性规定而承担民事责任。

值得注意的是,当刷赞行为同时侵害他人合法权益时,受害者的起诉权将进一步强化。例如,某自媒体创作者因发现竞争对手通过刷赞恶意抢占流量排名,导致自身内容曝光度大幅下降,可依据《反不正当竞争法》提起诉讼,主张对方行为构成“商业诋毁”或“不正当竞争”。在此类案件中,刷赞行为产生的虚假数据成为证明“主观恶意”与“实际损害”的关键证据。司法实践中,法院通常结合刷赞规模、持续时间、对市场竞争秩序的影响等因素,判定行为人承担停止侵权、赔偿损失、消除影响等责任。

三、个人刷赞的风险边界:从“娱乐化”到“违法化”的临界点

或许有人认为,个人为朋友圈动态、短视频作品刷赞只是“无伤大雅的娱乐”,与商业刷赞有本质区别。这种观点忽略了“量变引起质变”的法律逻辑。个人刷赞是否会被起诉,需重点考察两个维度:行为规模与主观目的。

从行为规模看,偶尔的“友情互赞”或小额刷赞(如雇佣少量“刷手”提升点赞数),通常因情节轻微、未造成实际损害,难以进入司法程序,平台多通过警告、删除内容等方式处理。但若个人以营利为目的,有组织地进行大规模刷赞(如建立“刷赞群组”、开发刷赞工具并对外收费),则可能触犯法律。例如,某用户通过微信朋友圈兜售“刷赞服务”,宣称“10元100赞”,吸引大量商家下单,其行为因涉嫌“非法经营”(未经许可从事互联网有偿信息服务)被公安机关立案侦查,最终面临刑事指控。

从主观目的看,若个人刷赞是为了捏造事实、诽谤他人(如通过刷赞制造“某产品好评如潮”的假象,实则传播虚假信息),或实施网络暴力(如集中刷赞恶意引导舆论),则可能违反《治安管理处罚法》甚至《刑法》。例如,2022年某“网红”因与商家纠纷,组织粉丝对商家店铺进行“恶意刷差评、刷举报”,最终因“寻衅滋事”被警方处罚,此类案例中,刷赞行为成为网络暴力的“帮凶”,法律后果远超个人预期。

四、司法实践的趋势:从“个案打击”到“系统规制”

随着流量造假对数字经济秩序的破坏日益凸显,司法机关对刷赞行为的打击力度正从“个案处理”向“系统规制”转变。一方面,最高人民法院多次在司法政策中强调,要“严厉打击流量造假、刷单炒信等不正当竞争行为”,明确将刷赞纳入互联网不正当竞争案件的重点审理范畴;另一方面,平台与执法部门的协同机制逐步完善,例如“平台-监管部门-司法机关”数据共享平台的建立,使得刷赞行为的证据固定与追溯效率大幅提升。

值得关注的是,2023年新修订的《反不正当竞争法》司法解释进一步细化了“虚假宣传”的认定标准,明确“通过技术手段生成虚假流量、虚假评价”可直接推定“具有欺骗、误导消费者的主观故意”。这意味着,在司法实践中,平台只需提供刷赞行为的后台数据(如异常IP地址、操作时间集中度等),即可完成初步举证,而行为人若无法证明数据真实性,将承担不利后果。这一变化显著降低了起诉门槛,使得“被起诉”的风险从“可能”变为“必然”。

五、如何规避风险:从“侥幸心理”到“合规自觉”

面对日益收紧的法律监管,无论是商家还是个人用户,都需摒弃“刷赞走捷径”的侥幸心理,转向合规经营与诚信表达。对商家而言,提升产品与服务质量才是获取真实流量的根本,通过虚假数据“堆砌”的“虚假繁荣”,不仅可能面临法律诉讼,更会因消费者信任崩塌而丧失长远发展机会。对个人用户而言,尊重平台规则、维护网络生态真实性的同时,也是在保护自身数字权益——毕竟,当“刷赞”成为普遍现象,最终会导致“劣币驱逐良币”,真正优质的内容反而被淹没。

从更宏观的视角看,刷赞行为的法律规制并非“一刀切”的禁止,而是通过划定边界,引导数字经济向“真实、透明、有序”的方向发展。当每个参与者都意识到“流量诚可贵,诚信价更高”,平台生态才能真正实现健康可持续发展,而“被起诉”的阴影,也将在合规自觉的阳光下逐渐消散。