用盟区战卡上网,真的这么简单吗?随着跨境网络需求的增长,“盟区战卡”这类工具被包装成“一键解锁全球网络”的解决方案,吸引着大量用户尝试。然而,当“简单”的承诺遭遇实际使用中的波动、风险与隐性成本,我们不得不重新审视:这种看似便捷的网络连接方式,是否真的如宣传般轻松无虞?盟区战卡上网的“简单”,或许只是技术表象下的复杂博弈,背后涉及技术稳定性、合规边界、隐私安全等多重维度,远非“下载-连接-使用”三步走那么单纯。

一、概念解构:盟区战卡是什么?为何被贴上“简单”标签?

盟区战卡并非专业术语,而是行业内对“特定区域网络加速工具”的通俗称谓,通常指针对游戏、影视、办公等特定场景,预设海外节点(如“美区”“日服”“欧服”),通过路由优化实现跨境访问的软件或硬件设备。其“简单”的标签主要来自用户端的操作体验:多数产品提供图形化界面,用户只需选择目标节点,点击“连接”,即可在短时间内实现IP切换,访问原本受限的海外内容。例如,玩家通过盟区战卡连接美服节点降低游戏延迟,上班族用它访问海外办公软件,影视爱好者用它解锁Netflix、YouTube的 restricted content——这种“即开即用”的特性,让技术门槛大幅降低,甚至让非专业用户也能快速上手。

但这种“简单”本质上是技术封装的结果。盟区战卡的核心逻辑与传统VPN、代理工具并无本质区别,都是通过建立加密隧道,将用户流量转发至海外服务器,再由服务器访问目标资源。不同的是,盟区战卡更聚焦“场景化优化”:针对游戏节点进行路由优先级调整,针对流媒体节点进行IP伪装,针对办公节点进行协议加速。这种垂直优化让它在特定场景下比通用工具更“好用”,却也掩盖了底层技术的复杂性——用户看到的“一键连接”,背后是服务商对全球节点布局、动态路由算法、数据加密协议的持续维护,而这恰恰是“简单”承诺中最容易被忽视的真相。

二、表面价值:盟区战卡解决了什么“简单需求”?

不可否认,盟区战卡在特定场景下确实满足了用户的“简单需求”。对于游戏玩家而言,传统连接外服常面临延迟高、丢包严重的问题,而盟区战卡通过专线节点或智能路由选择,能显著改善连接质量,让“开黑体验”更流畅;对于需要访问海外学术资源、跨境办公的用户,它绕过了部分网络限制,实现了“无障碍查阅资料”“远程会议不掉线”;对于内容消费者,它解锁了海外影视、音乐平台的独家内容,丰富了娱乐选择。这些场景下,盟区战卡提供的“即插即用”体验,确实比自行配置代理、搭建VPN更符合大众对“简单”的定义。

然而,这种“简单”是相对且有限的。它仅适用于预设的“盟区”场景,一旦用户需求超出服务商的节点覆盖范围(如访问小众地区服务器、使用特殊协议工具),便会立刻失效。更关键的是,“简单”的代价是用户对底层逻辑的“无知”——大多数人只关心能否连接,却不知流量经过的节点是否安全、服务商是否具备合规资质、数据是否会被记录或泄露。这种“用完即走”的心态,为后续风险埋下了伏笔。

三、技术挑战:稳定性与速度的“伪简单”

盟区战卡宣传的“简单连接”,在实际使用中常遭遇技术稳定性的考验。首先,节点拥堵是普遍难题。当大量用户同时连接同一节点(如热门游戏服上线、新剧上线时),服务器带宽会被迅速占满,导致连接延迟飙升、频繁掉线,甚至无法连接。此时,“一键连接”的承诺便荡然无存,用户需要手动切换节点、等待缓存,甚至联系客服——而这恰恰违背了“简单”的初衷。

其次,动态IP与路由波动加剧了不确定性。盟区战卡为降低成本,常采用共享动态IP,一旦该IP被目标平台封禁(如游戏检测到异常IP、流媒体识别到代理节点),用户便会面临“连接成功但无法访问”的尴尬。更复杂的是,跨境网络路由受国际链路、地区政策影响极大,今日畅通的节点明日可能因线路故障或政策调整失效,用户不得不频繁寻找替代方案——这种“不确定性”与“简单”的承诺形成了鲜明反差。

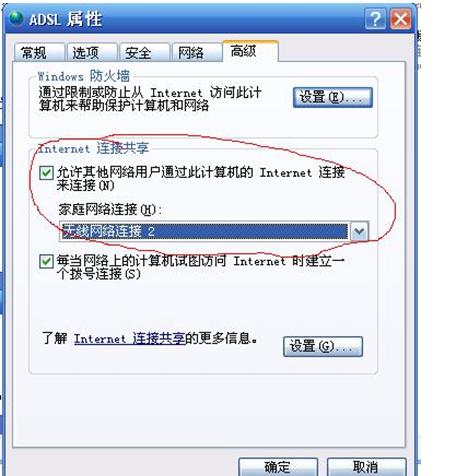

此外,技术兼容性问题也不容忽视。部分盟区战卡与系统防火墙、杀毒软件存在冲突,导致连接失败;一些游戏或应用会检测代理环境,使用盟区战卡可能触发账号封禁风险。这些技术细节看似“高深”,却直接影响用户体验,让“简单”沦为一句空谈。

四、合规与风险:法律红线下的“简单陷阱”

比技术挑战更严峻的,是盟区战卡背后的合规风险。根据我国《网络安全法》《计算机信息网络国际联网管理暂行规定》等法律法规,从事跨境联网服务必须取得相关资质,未经批准擅自建立或使用非法信道进行国际联网属于违法行为。然而,市面上多数盟区战卡服务商并未获得国内电信业务经营许可,其提供的节点连接本质上是“非法信道”,用户使用这类工具存在法律风险——轻则账号封禁,重则面临行政处罚。

更隐蔽的是隐私泄露风险。由于缺乏监管,部分不良服务商可能记录用户浏览记录、账号密码等敏感数据,甚至将其出售给第三方。2023年某网络安全机构检测发现,某款热门盟区战卡在用户连接后会偷偷上传本地文件,其中包含银行账号、社交软件聊天记录等隐私信息——这种“简单”连接的背后,可能是用户数据被肆意贩卖的灾难。当用户为“一键上网”的便捷欢呼时,或许早已沦为数据黑产的“流量密码”。

五、理性看待:如何让“盟区战卡上网”回归简单本质?

盟区战卡并非一无是处,但“简单”的使用体验需要建立在理性认知与合规选择的基础上。对用户而言,首先要明确自身需求:是临时访问海外内容,还是长期稳定使用?前者可选择正规服务商的短期套餐,后者则需寻找具备合法资质的跨境网络服务。其次,要警惕“绝对简单”的宣传,选择提供节点自选、连接状态透明、客服响应及时的产品,避免陷入“低价陷阱”——那些承诺“永久免费”“不限速”的服务,往往通过出售用户数据盈利。

对行业而言,“简单”不应成为逃避合规与责任的借口。真正优质的盟区战卡服务,应在技术优化与合规经营间找到平衡:通过动态负载均衡、智能路由算法提升稳定性,主动配合监管要求进行数据加密与本地化存储,让用户在享受便捷的同时,不必担心法律与隐私风险。只有当服务商不再用“简单”包装灰色操作,用户才能真正做到“用得放心、用得省心”。

用盟区战卡上网,真的这么简单吗?答案是否定的。它更像一把双刃剑:用好了,能解决特定场景下的网络需求;用不好,则可能陷入技术波动、法律风险与隐私泄露的泥潭。“简单”从来不是技术的终点,而是用户认知与行业规范的起点——唯有理性看待其价值与局限,主动规避潜在风险,才能让盟区战卡真正成为网络访问的“工具”,而非“枷锁”。