在当今娱乐圈中,明星权利榜刷赞行为为何普遍?这一现象并非偶然,而是资本逻辑、粉丝经济与数字技术交织的必然产物。明星权利榜作为衡量明星影响力的核心指标,其刷赞行为泛滥,深刻反映了行业浮躁的生态。本文将从商业驱动、粉丝文化、平台机制三个维度,剖析其普遍根源,并探讨挑战与应对之道。

明星权利榜刷赞行为,本质是通过人工或技术手段,在社交媒体平台上快速提升明星点赞数,以虚假数据操纵排名。这种操作在娱乐圈已成常态,从微博超话到抖音榜单,刷赞行为无处不在。其普遍性源于多重因素叠加,首当其冲的是商业利益的驱动。品牌方和经纪公司为最大化明星的商业价值,往往将榜单排名作为代言、合作的硬性指标。明星的点赞数直接关联其市场号召力,高排名能带来更多广告收入和曝光机会。例如,一线明星的榜单排名每上升一位,代言费可能上涨数百万,这迫使团队不惜成本刷赞,以维持“头部地位”。资本市场的逐利本性,催生了刷赞行为的产业链,从水军到黑产工具,形成了一套成熟的灰色经济模式。

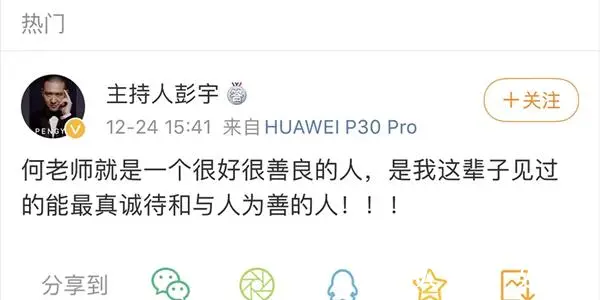

粉丝文化则是刷赞行为普遍化的另一关键推手。在当代娱乐圈,粉丝已从被动消费者转变为主动参与者,他们的忠诚度直接转化为明星的影响力。粉丝群体通过组织刷赞活动,如“点赞马拉松”,来证明偶像的受欢迎程度,以此获得集体归属感和成就感。这种“数据崇拜”现象,源于饭圈内部的竞争逻辑——明星的榜单排名成为粉丝圈层地位的象征。例如,在明星生日或新作品发布时,粉丝会集中刷赞,以冲榜或保排名。这种行为虽表面是支持,实则异化为数据竞赛,忽视了作品质量本身。粉丝的狂热投入,加上社交媒体的即时反馈机制,强化了刷赞行为的循环,使其成为常态化的“粉丝义务”。

平台算法的优化设计,进一步助长了刷赞行为的普遍性。社交媒体平台为提升用户粘性,往往采用算法推荐机制,将高互动内容优先展示。点赞数作为核心互动指标,直接影响内容的曝光率。明星团队利用这一点,通过刷赞制造“爆款假象”,触发算法的流量倾斜。例如,某明星的帖子一旦刷赞至百万级别,平台算法会自动将其推入热搜或推荐页,形成“刷赞-曝光-更多刷赞”的恶性循环。平台的商业逻辑——追求用户活跃度和广告收益——无意中为刷赞行为提供了温床。算法的透明度不足,使得刷赞行为难以被实时监管,反而被部分团队视为“合理策略”,加剧了普遍性。

然而,刷赞行为的普遍化带来了严峻挑战,首当其冲是数据真实性的缺失。虚假点赞破坏了公信力,使榜单沦为“数字游戏”,而非真实影响力的体现。观众和品牌方逐渐意识到榜单水分,导致信任危机。例如,某明星因刷赞曝光后,代言合作被取消,直接经济损失惨重。更深层的是,这种行为扭曲了娱乐圈的价值观,鼓励“唯数据论”,忽视作品创新和艺人修养。长期来看,刷赞行为可能引发行业恶性竞争,挤压真正有才华的艺人空间,形成劣币驱逐良币的效应。此外,数据造假还涉及法律风险,如违反《网络安全法》和《反不正当竞争法》,可能面临平台封号或行政处罚。

面对挑战,行业正呈现积极趋势,转向真实性和道德重建。监管机构加强力度,如推出“清朗行动”,打击虚假数据;平台方也引入AI反刷系统,识别异常点赞行为。例如,微博的“清朗算法”能实时检测水军操作,减少刷赞空间。同时,粉丝群体开始反思,部分饭圈倡导“理性追星”,强调以作品质量而非数据排名支持偶像。这种转变,有望重塑娱乐圈生态,让明星权利榜回归其本质——反映真实影响力而非虚假繁荣。

因此,理解刷赞行为的普遍性,不仅揭示了娱乐圈的浮躁,更呼吁行业回归真实价值。唯有摒弃数据崇拜,聚焦作品与艺人本质,才能构建健康可持续的娱乐生态。资本、粉丝与平台需协同发力,以诚信替代欺诈,让明星权利榜真正成为衡量影响力的标尺,而非虚假泡沫的温床。