短信验证码轰炸卡盟,真的靠谱吗?在互联网黑灰产链条中,这类打着“高效验证码发送”旗号的平台,始终游走在法律与道德的边缘。它们以“轰炸”为卖点,承诺短时间内向目标手机号发送海量验证码,声称可用于“营销测试”“账户找回”等场景,但实则暗藏多重风险。从技术逻辑、法律合规到社会危害,这类服务的“靠谱性”经不起推敲,反而可能让使用者陷入违法泥潭。

短信验证码轰炸卡盟的核心运作模式,本质是利用非法渠道获取的短信接口资源,绕过运营商监管进行批量发送。 所谓的“卡盟”,通常指聚合各类非法短信资源的平台,通过代理分销模式向用户提供服务。这些平台往往宣称拥有“全国三大运营商直连通道”“毫秒级到达”“99%送达率”,但真相是,其短信接口多来源于伪造的基站、虚拟运营商漏洞或与内部人员勾结的非法渠道。技术层面,这类服务依赖“轰炸机”软件,通过自动化脚本向目标号段高频发送验证码,远超正常短信发送频率,直接违反《电信条例》中关于“发送频率限制”的规定。当用户尝试使用时,看似“高效”的背后,是系统对正常通信秩序的严重破坏。

所谓的“应用价值”,不过是违法行为的遮羞布。部分卡盟平台宣称服务可用于“企业营销验证”“账户安全测试”,但即便抛开违法性不谈,这类服务的实际效果也微乎其微。一方面,运营商早已建立完善的短信防火墙机制,对高频发送的验证码短信进行实时拦截,用户收到的往往是空号、停机或被标记为“垃圾短信”的内容,所谓的“高送达率”纯属虚假宣传;另一方面,真正需要批量发送短信的企业,完全可以通过正规渠道(如运营商合作平台、第三方短信服务商)完成,这些渠道具备实名认证、发送频率限制、内容审核等合规机制,成本虽略高于卡盟服务,却能确保合法性与稳定性。相比之下,卡盟所谓的“低成本优势”,不过是利用违法漏洞节省的合规成本,最终转嫁给使用者的,是法律风险与安全隐患。

法律层面的致命缺陷,让短信验证码轰炸卡盟从“灰色服务”沦为“违法工具”。 我国《网络安全法》《个人信息保护法》《电信条例》等法律法规明确禁止任何组织和个人未经同意向他人发送商业信息或干扰他人正常通信。短信轰炸行为直接侵犯公民个人信息权益(如手机号属于个人信息),同时因造成接收方手机频繁接收验证码而影响其正常使用,涉嫌“扰乱电信管理秩序”。近年来,公安机关已多次开展“断卡”行动,严厉打击非法短信发送平台,2022年某省警方就曾捣毁一个卡盟平台,抓获嫌疑人12名,查获非法短信接口30余个,涉案金额超千万元。对于使用者而言,即便声称“用于测试”,只要未经目标方同意发送大量验证码,就可能面临治安处罚,情节严重者将构成犯罪。这种“用即违法”的特性,让服务的“靠谱性”荡然无存。

技术层面的不可靠性,进一步暴露了卡盟服务的虚假本质。这类平台通常采用“预付费”模式,用户充值后按条计费,但实际使用中常出现“扣款不发送”“发送失败不退款”等问题。由于服务运行在地下网络,缺乏技术保障,一旦运营商升级拦截系统或警方开展打击,平台可能瞬间“跑路”,用户充值资金血本无归。此外,卡盟平台为吸引客户,往往会要求用户提供手机号等“测试样本”,这些样本实则被平台收集整理,成为二次贩卖的“数据资源”。使用者看似在“利用”服务,实则在成为数据泄露的“受害者”。这种既不可靠又不安全的双重风险,让卡盟服务的“性价比”彻底崩塌。

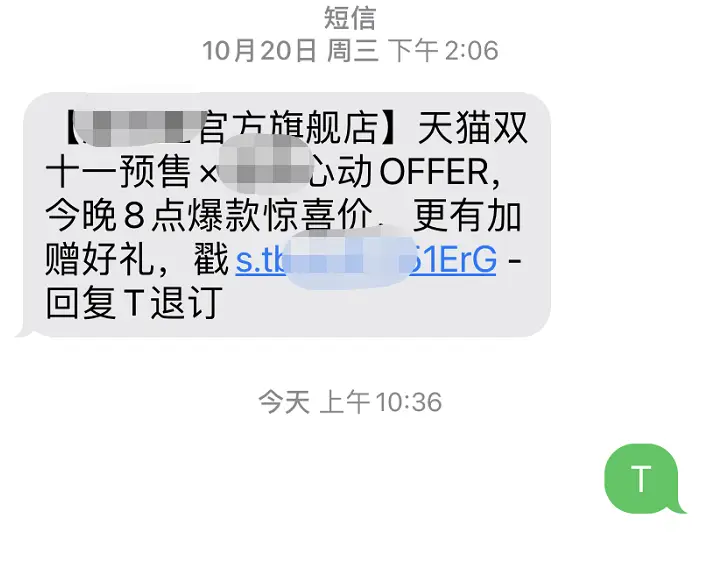

用户对“短信验证码轰炸卡盟”的认知误区,部分源于对“灰色需求”的合理化想象。有人认为“小范围轰炸不算违法”,或“只是找回账户密码”,但法律对“违法”的认定不以主观动机为转移,而以客观行为为标准。即便目标方是本人,高频发送验证码也可能影响其正常通信,更何况实践中存在大量“恶意轰炸”行为——如通过轰炸他人手机号实施报复,或干扰商家正常经营。这类行为不仅违背公序良俗,更对社会信任体系造成破坏。当“效率”凌驾于法律之上,“便捷”替代了规则,最终损害的是整个社会的网络环境。

面对短信验证码轰炸卡盟的诱惑,正确的选择是坚决抵制并寻求合法替代方案。对于企业用户,应通过正规渠道开展短信服务,选择具备《增值电信业务经营许可证》的服务商,建立完善的用户授权机制;对于个人用户,若遇到账户安全问题,应通过官方渠道验证身份,而非诉诸非法手段。网络空间不是法外之地,任何试图通过“走捷径”获取利益的行为,终将付出代价。短信验证码轰炸卡盟的“不靠谱”,不仅在于其技术的虚假、服务的低质,更在于其与法律、道德的彻底背离。唯有坚守合规底线,才能构建安全、有序的网络生态。