在虚拟商品交易日益普及的当下,“知心卡盟靠谱吗?”成为许多消费者和从业者心中的疑问。作为连接虚拟商品供应商与终端用户的交易平台,卡盟平台的可靠性直接关系到用户资金安全与交易体验,而“知心卡盟”作为行业内的活跃参与者,其口碑与实际表现始终存在争议。要解答这一问题,需从平台资质、运营逻辑、用户权益保障及行业生态等多维度进行深度剖析,而非简单以“是”或“否”定论。

卡盟行业的特殊性决定了“靠谱”标准的多元性。与传统电商不同,卡盟平台主要聚焦游戏点卡、话费充值、软件授权等虚拟商品,这类交易具有即时性、无形性和依赖平台信用的特点。用户选择卡盟时,核心诉求在于“能否快速、安全地获得等价虚拟商品”,而“知心卡盟”能否满足这一诉求,需从其底层逻辑切入。据了解,部分卡盟平台采用“代理分级+差价盈利”模式,通过低价吸引用户充值成为代理,再以层级返利维持运营,这种模式若缺乏合规约束,极易演变为“庞氏骗局”——新用户资金用于支付老用户提现,一旦代理扩张停滞,平台便可能突然关停。但“知心卡盟”是否采用此类模式?其官网公开信息显示,平台以“直连供应商+自主风控系统”为核心,强调商品源头可溯,这与其市场口碑是否匹配,需进一步验证。

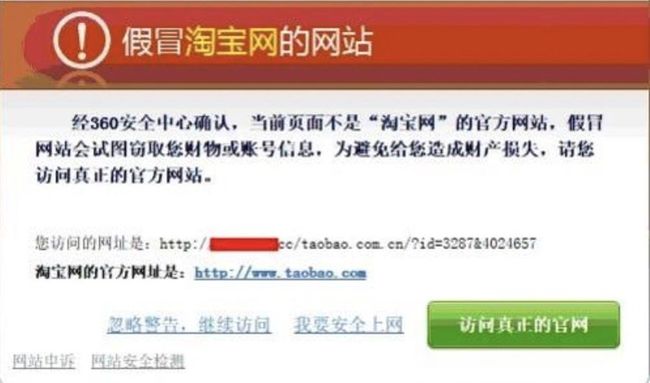

平台资质与资金安全是“靠谱”的基石,也是争议焦点。根据《电子商务法》规定,从事网络交易需依法办理市场主体登记并公示,虚拟商品交易平台同样需遵守支付结算、用户信息保护的监管要求。查询“知心卡盟”的备案信息,若其仅以“个人工作室”名义运营却涉及大规模资金交易,显然涉嫌违规;反之,若具备正规企业资质、接入第三方支付担保(如支付宝、微信支付的“交易保护”功能),则资金安全系数更高。从用户反馈来看,有消费者在社交平台反映“知心卡盟”存在“充值成功但商品延迟到账”“客服售后响应滞后”等问题,这类现象是偶发个案还是系统性漏洞?若平台缺乏实时交易状态追踪和纠纷快速处理机制,即便资质齐全,“靠谱”度也会大打折扣。值得注意的是,卡盟行业因涉及虚拟商品,部分平台会利用“虚拟商品特殊性”规避“七天无理由退货”等消费者权益保护条款,这进一步考验着平台的合规意识。

用户口碑的真实性需剥离“水军”与“情绪化表达”的双重干扰。在搜索引擎中输入“知心卡盟靠谱吗”,会出现两极化评价:一方称“货源稳定、折扣低”,另一方则吐槽“提现困难、商品虚假”。这种分歧往往源于评价主体的差异——代理用户更关注“能否发展下级获利”,而终端用户则在意“商品是否到账”。例如,某自称“知心卡盟顶级代理”的用户炫耀“月入过万”,但其分享的收益截图可能包含虚假充值记录;而普通消费者抱怨“充100元话费仅到账80元”,若未提供交易凭证,也可能是误操作或第三方渠道问题。要辨别口碑真伪,需关注“是否有持续、可验证的投诉记录”,比如在12315平台、黑猫投诉等渠道,“知心卡盟”的投诉量、处理时效及用户满意度,这些数据比零散的“好评/差评”更具参考价值。

行业生态的规范化程度,直接影响单个平台的“靠谱”评级。当前卡盟行业仍处于“野蛮生长”与“逐步洗牌”的过渡期,头部平台通过供应链整合和合规升级建立壁垒,而中小平台则可能以“高佣金”“低门槛”吸引用户,埋下风险隐患。在此背景下,“知心卡盟”若想真正“靠谱”,需在三个层面突破:一是供应链透明化,公开合作供应商资质,确保商品来源合法(如游戏点卡需与官方合作,避免盗号风险);二是风控体系升级,通过技术手段识别异常交易(如同一账户频繁充值提现、非理性低价促销等),防止平台被用于洗钱或诈骗;三是用户权益兜底,建立“先行赔付”机制,对商品质量问题或平台故障造成的损失承担责任。若仅以“低价”为卖点,忽视这些底层建设,“靠谱”便无从谈起。

对普通用户而言,“知心卡盟是否靠谱”没有标准答案,但可通过“三步排查法”降低风险:第一步,查资质——核实平台是否有工商备案、ICP备案,支付渠道是否受监管;第二步,看规则——仔细阅读充值、提现、售后条款,警惕“充值满额返现”“发展代理奖励”等类传销模式;第三步,小额试水——首次交易选择小额充值,确认商品到账、售后流程顺畅后再逐步增加投入。虚拟商品交易的“靠谱”,本质是平台与用户之间的信任博弈,而信任的建立,需要平台以合规为底线、以服务为核心,用户以理性为前提、以证据为支撑。唯有双方共同推动行业透明化,“知心卡盟们”才能真正摆脱“割韭菜”的质疑,成为值得信赖的虚拟商品交易枢纽。