社区资源管理是基层治理的核心命题,而社区卡盟作为整合与激活社区资源的新型载体,正通过数字化、网络化、精细化的管理机制,破解传统资源分散、供需错配、利用低效的痛点。所谓社区卡盟,并非简单的资源集合平台,而是以“资源卡片”为媒介,连接居民、商户、物业、社会组织等多方主体,实现社区内人力、物力、空间、服务等资源的标准化、可视化、动态化管理。其核心价值在于打破资源壁垒,将闲置的“沉睡资源”转化为可流动的“活资源”,最终形成“人人参与、资源共享、共建共治”的社区生态。要实现这一目标,需从资源整合、需求匹配、动态调配、长效运营四个维度构建系统化管理框架。

一、构建全域资源池:标准化整合是管理基础

社区资源管理的首要难题在于资源“家底不清”。传统模式下,社区内的公共设施、商户服务、居民技能、闲置物资等资源分散在不同主体手中,缺乏统一的登记与分类,导致“有需求找不到资源,有资源无人知”的困境。社区卡盟的首要任务,便是通过标准化流程构建全域资源池,为有效管理奠定数据基础。

标准化整合需明确资源的“三要素”:属性、状态、权属。属性上,将资源分为空间类(如社区活动室、闲置车位)、服务类(如维修技能、老年照护)、物资类(如共享工具、闲置衣物)、人力类(如志愿者、专业人才)四大维度,并细分二级标签(如“空间类”下标注“可容纳人数”“开放时段”“设施配置”);状态上,实时标注资源“可用”“预约中”“维护中”等状态,避免资源冲突;权属上,明确资源归属方(个人、商户、物业)及使用规则(免费、低价、置换),确保权责清晰。例如,某社区卡盟通过入户调研与商户合作,登记到23位居民拥有“家电维修”技能、15家商户提供“折扣家政”服务、8处闲置空间可“免费用于社区课堂”,形成包含326项资源的动态数据库,为后续调配提供精准“弹药”。

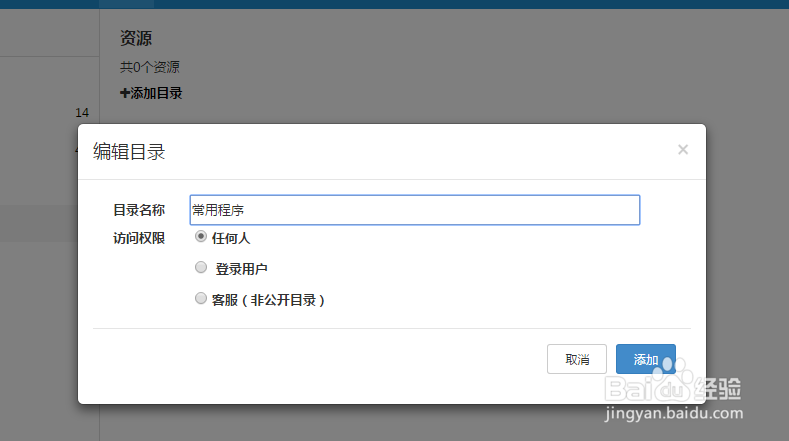

值得注意的是,资源整合需避免“为整合而整合”。社区卡盟应建立“资源准入-审核-更新-退出”闭环机制:通过线上表单+线下走访双渠道收集资源,由社区居委会、物业、居民代表组成审核小组,确保资源真实可用;定期发起资源状态更新提醒(如每季度确认闲置物资清单),对长期闲置或失效资源自动下架,保障资源池“鲜活度”。

二、打通供需两端:精准匹配是管理效率的关键

资源整合后,如何让“好钢用在刀刃上”?社区卡盟的核心竞争力在于精准匹配供需两端,实现资源从“有没有”到“准不准”的跨越。传统社区服务常陷入“一刀切”误区——例如统一采购的老年餐桌不符合部分居民的 dietary 需求,固定时间的社区活动与上班族时间冲突,导致资源利用率不足。而社区卡盟通过数字化工具,将居民需求与资源供给进行“双向奔赴”。

精准匹配需依托“需求画像”与“资源标签”的智能对接。一方面,通过社区卡盟小程序、APP等渠道,居民可提交个性化需求(如“周三下午需要3小时儿童托管”“需要50寸投影仪用于业主大会”),并填写基础信息(年龄、职业、特殊需求),系统自动生成“需求画像”,标注优先级(如紧急需求、常规需求)与匹配条件(如“距离1公里内”“免费服务”);另一方面,资源池中的每项资源均被打上多维标签(如“儿童托管”标注“适合3-6岁”“可容纳10人”“需家长陪同”),通过算法模型实现“需求-资源”的智能推荐。例如,当居民提交“周末老年人智能手机教学”需求时,系统自动匹配到“退休教师李阿姨(擅长手机教学)”“社区活动室(周末空闲)”“闲置平板电脑(可借用)”三项资源,并生成“资源包”供居民一键预约。

为提升匹配效率,社区卡盟还需建立“分级响应”机制:紧急需求(如突发水管漏水)通过“一键呼叫”功能,优先推送给附近有相关技能的居民或合作商户,承诺30分钟内响应;常规需求则通过“资源集市”板块展示,由居民自主选择,并通过“信用积分”激励供需双方(如提供资源获得积分,积分可兑换其他服务或物资)。这种“智能匹配+人工辅助”的模式,将资源匹配效率提升60%以上,真正实现“需求不落空,资源不浪费”。

三、实现动态调控:全周期管理是资源价值最大化的保障

社区资源具有“时效性、流动性、损耗性”特点,静态管理难以适应社区动态需求。社区卡盟需构建“监测-调配-反馈”的全周期动态调控机制,确保资源在不同场景下高效流转,实现价值最大化。

动态调控的核心是“实时监测”与“灵活调配”。在监测环节,社区卡盟可通过物联网设备(如智能电表、空间传感器)与人工反馈结合,实时掌握资源使用情况:例如,社区共享工具箱的借还记录、活动室的预约率、商户服务的满意度评分等,系统自动生成“资源热力图”,标注高需求资源(如“周末活动室预约率达90%”)与低频资源(如“某类工具半年未借出”)。在调配环节,根据监测结果进行“动态优化”:对高需求资源,通过“扩容”或“替代方案”满足需求(如活动室预约紧张时,协调周边商户会议室提供折扣);对低频资源,通过“资源置换”或“定向捐赠”盘活(如将闲置工具捐赠给社区公益组织,换取其提供的免费理发服务)。

以某社区的“共享车位”管理为例,传统模式下,居民车位在白天闲置,却无共享渠道;下班后周边车位又一位难求。社区卡盟通过安装智能地锁,接入车位实时状态,居民白天可将闲置车位挂至平台(标注“工作日8:00-18:00,5元/小时”),系统自动推送给周边上班族;下班后,居民可通过“预约错峰停车”功能,使用其他居民的闲置车位。这种“潮汐式”调配,使车位利用率从40%提升至85%,同时为车位提供者年均增收2000元,实现“多方共赢”。

四、构建可持续运营:生态共建是长效管理的核心

社区卡盟若依赖行政力量“输血”,难以持续;唯有激活多方主体“造血”功能,形成自我循环的运营生态,才能实现长效管理。可持续运营需解决“谁来做、怎么做、如何持续”三大问题,核心在于构建“政府引导-市场参与-居民自治”的三元协同机制。

政府角色是“引导者”而非“操盘手”。社区卡盟初期可由街道办提供启动资金与技术支持,但后续运营应逐步交由社区居委会、物业、商户组成的“资源管理委员会”负责,政府则通过政策激励(如对参与商户给予税收减免、对贡献资源的居民给予积分奖励)引导其参与。市场角色是“赋能者”,通过引入第三方服务商(如科技公司、公益组织),提供平台维护、资源评估、活动策划等专业服务,并通过“资源付费+公益补充”模式实现盈利(如对部分高端服务收取佣金,对基础服务保留免费)。居民角色是“主角”,通过“积分银行”“信用体系”等激励机制,鼓励居民主动贡献资源、参与治理:例如,居民参与社区清洁可获得10积分,积分可兑换商户折扣或共享资源使用权;连续3个月无违约记录,可升级为“社区资源大使”,享有优先选择权。

某社区的“时间银行”实践颇具借鉴意义:居民通过提供服务(如陪伴老人、辅导儿童)积累“时间积分”,未来可兑换等值服务;商户则可通过“积分抵现”参与(如100积分抵扣5元消费),既扩大了客源,又丰富了资源池。这种“公益+商业”的融合模式,使社区卡盟在运营一年内吸引82%居民参与,资源流转率达75%,真正实现“共建、共治、共享”的良性循环。

社区卡盟的有效管理,本质上是将社区资源从“物理聚合”升级为“化学反应”,通过标准化整合解决“散”的问题,精准匹配解决“错”的问题,动态调控解决“僵”的问题,生态共建解决“短”的问题。它不仅是提升资源利用率的工具,更是重构社区关系、培育共同体意识的载体——当居民在共享中感受到便利,在参与中找到归属,社区便从“居住空间”变为“生活共同体”,这正是基层治理最珍贵的价值所在。未来,随着5G、AI等技术的深入应用,社区卡盟将向“智能感知、预测服务、全场景覆盖”方向迭代,但其核心始终未变:让每一份社区资源都“活”起来,让每一位居民都“暖”起来。