在流量成为数字生活刚需的当下,一张性价比高的流量卡已成为用户通信支出的核心考量。然而“流量卡选哪家最划算”并非简单的价格对比,而是涉及流量真实性、网络覆盖、套餐灵活性及售后保障的综合博弈。在这一背景下,管哥卡盟作为聚合优质通信资源的平台,正通过专业筛选机制为用户提供“划算”的解题思路。

流量卡选择中的“划算”陷阱,往往源于用户对低价的盲目追逐。市场上充斥着“9元100GB”“19月租无限量”等极具诱惑力的宣传,但背后可能隐藏着流量虚标、限速规则、定向流量占比过高等问题。部分卡品虽标称“大流量”,实则80%为定向APP可用,剩余通用流量限速至1Mbps以下,用户实际体验远低于预期。更有甚者,利用“首月优惠”噱头吸引办理,次月套餐价格翻倍却不提前告知,导致用户陷入“用不起”的尴尬。这类“伪划算”卡品不仅浪费通信支出,更可能因频繁换卡影响号码绑定的社交、金融等业务稳定性。

真正的“划算”需建立在价格与价值的动态平衡之上,核心维度可拆解为单位流量成本、网络稳定性、套餐透明度及售后响应四项指标。单位流量成本并非仅看月租金额,而应综合流量总量与有效期计算,如某款29元月租含80GB通用流量的卡品,单位成本约为0.36元/GB,显著低于部分19元30GB(0.63元/GB)的低价卡。网络稳定性则依托运营商基站覆盖能力,在地铁、郊区等信号弱区,头部运营商(移动、联通、电信)的卡品往往优于虚拟运营商;套餐透明度要求卡品明确标注流量有效期、结转规则、定向范围等细节,避免“无限流量”实际为“无限限速”的误导;售后响应则是保障用户权益的最后一道防线,卡品能否支持线上自助销户、问题48小时内解决,直接影响长期使用体验。

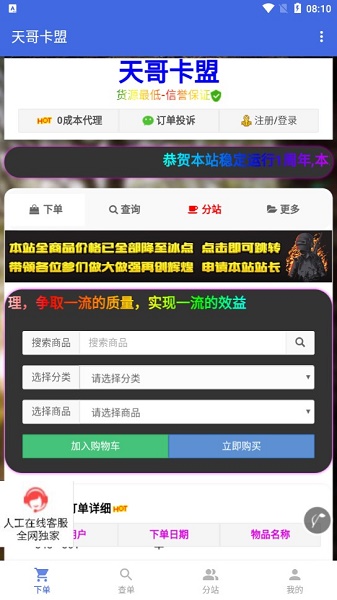

管哥卡盟的价值正在于通过专业筛选机制,将上述“划算”标准落地为可感知的用户体验。平台并非简单罗列卡品,而是建立了一套“三重过滤”体系:第一重审核卡品资质,仅与持有正规电信业务经营许可证的运营商及头部虚拟运营商合作,从源头上杜绝“三无卡品”;第二重实测流量真实性,通过平台用户反馈与大数据分析,标记“流量无虚标”“通用流量占比超60%”的优质卡品,对存在限速、定向占比过高的卡品直接下架;第三重标注地域适配性,基于用户所在区域的信号覆盖数据,推荐当地最优运营商的卡品,如农村地区优先推荐电信覆盖深度好的卡品,城市商务区则推荐移动5G速率高的卡品。

在套餐灵活性方面,管哥卡盟特别关注用户隐性成本控制。平台上线的卡品均清晰标注“合约期时长”“首月折算规则”“流量结转政策”,避免用户因信息不对称产生额外支出。例如针对学生群体,平台推荐“可随时销户、无合约期”的短期卡品,满足寒暑假流量需求;对出差频繁的用户,则主打“全国通用流量+跨省不漫游”的商务卡,降低漫游费陷阱。这种场景化推荐模式,让用户不再为“用不上的流量”买单,真正实现“按需选择”。

售后保障体系是管哥卡盟区别于普通卡品分销平台的核心优势。平台建立“用户评价-投诉响应-卡品下架”闭环机制,对售后响应超时、投诉率高的卡品立即终止合作。用户办理卡品后,可通过专属客服通道反馈问题,48小时内未解决将触发平台介入,甚至支持“无理由退卡”服务。这种“售后兜底”模式,让用户在选择时无需顾虑“卡品出问题没人管”,极大降低了决策风险。

从用户实际反馈看,管哥卡盟推荐的卡品在“划算”感知上表现突出。有用户反馈,通过平台办理的39元月租100GB通用流量卡(无定向、无限速),相比此前运营商的58GB套餐月租相同但限速至10Mbps,每月多消耗50GB流量却无需额外付费;另有用户表示,平台标注的“流量结转至次月有效”功能,让其每月剩余流量平均可结转15GB,一年节省近200元通信成本。这些案例印证了“划算”的本质——不是追求最低价,而是以合理价格获得最大使用价值。

选择流量卡的本质,是在通信需求与成本之间找到最优解。管哥卡盟通过专业筛选、透明信息、售后保障,将抽象的“划算”转化为可量化的指标,帮助用户避开低价陷阱,找到真正适配自身需求的卡品。对于用户而言,与其在纷繁复杂的卡品中盲目对比,不如借助管哥卡盟的“划算”标准,让每一分通信支出都产生实际价值。毕竟,一张能稳定支撑日常社交、工作、娱乐的流量卡,才是数字时代最“划算”的通信投资。