红盟云卡购物真安全吗?别被骗了!近年来,随着数字经济的快速发展,“云卡”作为一种新兴的购物支付与权益工具,逐渐进入大众视野。其中,“红盟云卡”凭借其宣称的“高额返利”“专属折扣”“全场景通用”等卖点,吸引了不少消费者尝试。然而,在“便捷优惠”的背后,“红盟云卡购物安全吗?”的疑问也日益凸显。事实上,任何新兴事物的普及都伴随着风险与乱象,红盟云卡的安全性问题,不仅关乎消费者资金与信息的安全,更折射出当前数字消费生态中监管与认知的双重挑战。安全从来不是一句宣传口号,而是需要穿透表象、直面本质的深度审视。

一、红盟云卡:概念、宣称价值与用户认知误区

要判断红盟云卡是否安全,首先需明确其核心逻辑。从公开信息看,红盟云卡定位为“综合权益消费卡”,用户通过预付费方式激活卡片,即可在合作商户处享受折扣、返利或积分兑换等服务。其宣称的价值主要集中在三点:一是“省钱”,通过平台补贴降低购物成本;二是“便捷”,整合多场景支付,无需携带实体卡;三是“增值”,部分卡片附带会员权益、保险服务等。

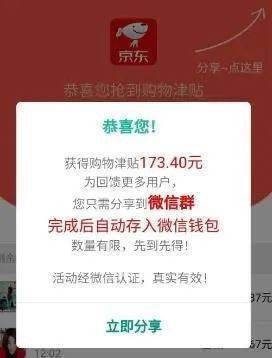

这些卖点精准切中了消费者“追求性价比”与“体验升级”的需求,但也催生了普遍的认知误区。许多用户将“云卡”与“传统银行卡”“支付平台”划等号,认为只要打着“卡”的名义,就必然受到严格监管;还有人因被“高额返利”“限时优惠”等宣传吸引,忽略了背后的资质审核与风险提示。事实上,红盟云卡并非金融机构发行的支付工具,其本质更多是“预付式消费+导购分佣”模式的结合,这种模糊的定位,恰恰为安全隐患埋下了伏笔。

二、安全风险:从信息泄露到资金损失的潜在陷阱

红盟云卡的安全问题,并非空穴来风,而是体现在信息、资金、权益等多个维度的现实风险中。

信息安全的“裸奔”风险不容忽视。用户激活红盟云卡时,通常需要提供手机号、身份证号、银行卡信息甚至人脸识别数据等敏感信息。然而,部分平台在用户协议中用“为提升服务体验”等模糊表述规避数据安全责任,实际却可能将用户信息用于精准营销、数据交易甚至非法贩卖。2023年某消协报告显示,预付卡类平台的信息泄露投诉量同比上升47%,其中“信息收集过度”与“数据用途不透明”是主要问题。红盟云卡若未建立严格的数据加密与权限管理机制,用户的个人信息无异于“放在公共场合的钱包”,随时可能被不法分子利用。

资金安全的“无底洞”风险更需警惕。红盟云卡采用“先充值、后消费”模式,用户资金实际上进入了平台的自有账户池。根据《单用途商业预付卡管理办法》,从事零售、住宿、餐饮等行业的企业发行预付卡需备案并缴纳保证金,但红盟云卡的合作商户涉及电商、线下零售、生活服务等多个领域,其资金监管是否合规存在疑问。更有甚者,部分平台以“高返利”为诱饵,吸引用户大额充值后,通过“卷款跑路”“关停平台”等方式卷走资金。此前某“云购物卡”平台暴雷事件中,超万名用户合计2.3亿元充值资金无法追回,这类案例为红盟云卡的用户敲响了警钟——当平台缺乏第三方存管与实时监管,用户的资金安全完全取决于平台的“道德底线”。

权益保障的“空中楼阁”风险同样突出。红盟云卡宣称的“全场景通用”“专属折扣”,在实际消费中往往大打折扣。用户可能遇到“合作商户无故下架”“折扣规则频繁变更”“积分兑换门槛不断提高”等问题,而平台则以“活动解释权归所有方”为由推卸责任。更严重的是,部分商户与平台存在“联合刷单”嫌疑,通过虚假优惠吸引用户充值,实际商品或服务却存在“货不对板”“假冒伪劣”等问题。当消费者维权时,往往因平台与商户责任划分不清、证据难以留存而陷入“投诉无门”的困境。

三、乱象根源:监管滞后、模式缺陷与用户认知的三重博弈

红盟云卡的安全乱象,并非单一因素导致,而是行业监管滞后、商业模式缺陷与用户认知偏差共同作用的结果。

从监管层面看,预付卡领域长期存在“多头管理”与“监管空白”的矛盾。金融类支付工具由央行监管,但红盟云卡更接近“商业预付卡”,其管理涉及商务、市场监管、地方消协等多个部门,职责交叉导致监管效率低下。同时,数字消费创新速度远超立法进程,对于“云卡+导购+返利”的复合模式,现有法规尚未明确界定其法律属性与监管标准,部分平台便利用监管模糊地带“打擦边球”,甚至游走在非法集资、传销的边缘。

从商业模式看,红盟云卡的核心驱动力并非“真实消费需求”,而是“流量变现”与“资金池”逻辑。平台通过高补贴吸引用户,再以“导购分佣”“广告招商”等方式盈利,这种模式在初期可能通过资本扩张维持运转,但一旦补贴减少或用户增长放缓,资金链极易断裂。更关键的是,部分平台为追求规模,降低商户准入门槛,与不具备资质的商家合作,进一步放大了消费风险。

从用户层面看,“贪便宜”“怕错过”的心理使其容易忽视风险。面对“充值1000送200”“限时折扣5折”等诱惑,许多用户未仔细阅读用户条款,未核实平台资质,便盲目充值。这种“非理性消费”行为,不仅让自身陷入安全陷阱,也助长了市场的“劣币驱逐良币”——合规经营、注重安全的平台反而因“优惠力度小”被用户抛弃。

四、理性破局:如何守护云卡购物的“安全底线”?

面对红盟云卡的安全疑云,消费者、平台与监管需三方合力,构建“预防-监管-维权”的全链条保障体系。

对消费者而言,“三查三不”原则是自我保护的关键:一查平台资质,通过国家企业信用信息公示系统核实企业注册信息、经营范围及行政处罚记录,警惕“无证经营”“超范围经营”的平台;二查用户协议,重点关注“隐私政策”“资金监管”“退款规则”“免责条款”等内容,拒绝“霸王条款”;三查商户评价,通过第三方平台查看合作商户的真实口碑,避免“虚假宣传”陷阱。同时,坚持“大额充值不盲目”“高额返利不信谣”“个人信息不乱填”,从源头上切断风险链条。

对平台而言,合规经营与透明化是立足之本。主动接受监管备案,将用户资金存入第三方银行账户,实现“账户隔离”;明确数据收集范围与用途,通过加密技术、权限管理等措施保障信息安全;简化优惠规则,杜绝“虚假折扣”“隐藏消费”,建立“商户准入-考核-退出”的动态管理机制。唯有将“安全”而非“流量”作为核心价值,平台才能在激烈的市场竞争中赢得长期信任。

对监管而言,完善制度与强化执行是治本之策。加快预付卡领域立法,明确“云卡类产品”的法律属性与监管主体,建立“跨部门协同监管”机制;推行“资金存管制度”,要求平台按比例缴纳风险保证金,防范卷款跑路风险;畅通投诉举报渠道,对“虚假宣传”“信息泄露”“资金挪用”等行为“零容忍”,提高违法成本。同时,加强消费者教育,通过官方渠道普及云卡购物安全知识,引导理性消费。

红盟云卡购物真安全吗?答案并非简单的“是”或“否”,而是取决于能否穿透“优惠”的表象,直面安全风险的实质。在数字消费时代,便捷与安全从来不是对立面,而是硬币的一体两面。消费者多一分警惕,平台多一分责任,监管多一分力度,“云卡”才能真正成为提升消费体验的工具,而非滋生风险的温床。安全无小事,尤其是在涉及资金与信息的数字消费场景中,保持清醒的判断、坚守理性的底线,才是避免“被骗”的终极密码。