自己动手做卡盟平台,真的可行吗?这个问题背后,是无数虚拟商品创业者对技术门槛、市场空间与合规风险的复杂考量。当前,随着游戏、教育、软件等虚拟商品交易需求激增,卡盟平台作为连接供应商与消费者的中间环节,展现出明确的市场价值。但“自己动手做”并非简单的技术搭建,而是涉及系统开发、合规运营、资源整合的多维度挑战,其可行性需从技术、合规、竞争、成本四个核心维度展开深度剖析。

技术实现:从“能做”到“做好”的鸿沟

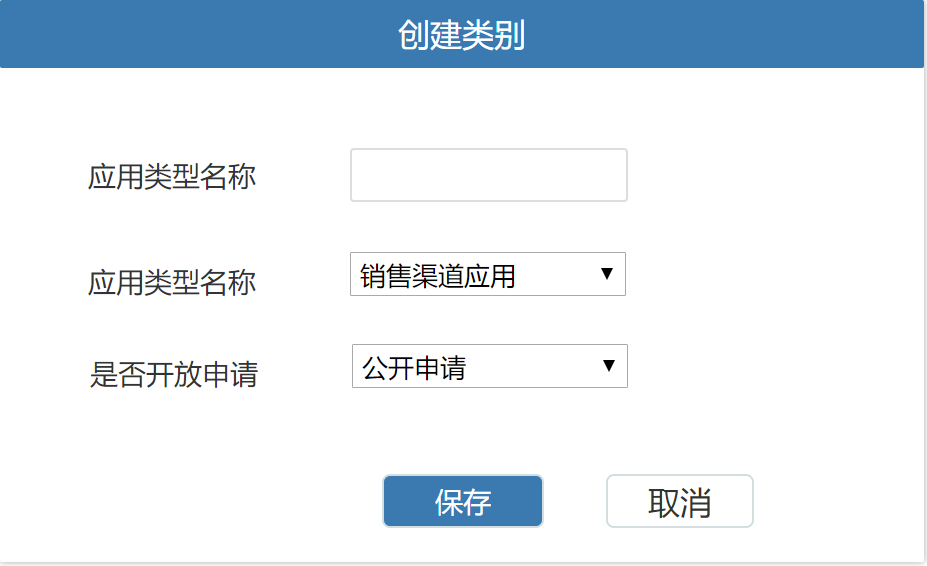

自己动手做卡盟平台的第一步,是技术架构的可行性。当前开源电商系统(如基于PHP的Ecshop、Java的Spring Boot框架)或低代码平台(如钉钉宜搭、腾讯云微搭)已大幅降低开发门槛,基础的商品上架、订单管理、支付功能可通过模块化组件快速实现。然而,卡盟平台的核心竞争力在于“稳定性”与“安全性”——需支持高并发(如双11促销时的瞬时流量)、实时卡密校验(防止重复发放)、多渠道支付对接(微信、支付宝、银联等),这些功能对技术团队的工程能力提出极高要求。例如,某早期自主开发卡盟平台的团队因未设计分布式缓存,导致大促时服务器宕机,直接造成百万级交易损失。此外,移动端适配、API接口开放(对接供应商系统)、数据加密(防止卡密泄露)等细节,均需精细化开发,非“半路出家”的创业者轻易驾驭。技术可行性的本质,不是“能否搭建出原型”,而是“能否支撑长期稳定运行”,这一鸿沟让多数“自己动手”的项目止步于测试阶段。

合规风险:政策红线下的生存逻辑

虚拟商品交易平台的合规性,直接决定“自己动手做卡盟平台”能否落地。根据《电子商务法》规定,平台需对商家资质进行审核,确保卡密来源合法;依据《网络安全法》,用户数据需境内存储,交易记录留存不少于三年;而《反洗钱法》更要求对大额异常交易进行监控。现实中,不少自主搭建的卡盟平台因忽视合规,陷入法律风险。例如,某平台未对供应商的游戏点卡版权进行审核,被权利方起诉侵权,最终赔偿金额远超开发成本;更有甚者,因未落实用户实名制,成为洗钱渠道,负责人被追究刑事责任。合规不是“事后补救”的选项,而是需嵌入系统设计的底层逻辑——开发自动资质审核模块、交易风控系统、数据加密协议,这些均需专业法律与技术团队协同。对于“自己动手”的创业者而言,若缺乏对政策红线的清晰认知,即便技术实现,也可能因违规运营而“竹篮打水一场空”。

市场竞争:红海中的差异化突围

卡盟平台早已不是“有货就能赚”的蓝海市场。淘宝、拼多多等综合电商平台已形成成熟的卡密交易生态,专业卡盟网站(如“卡盟网”“HotSale”)则以低价和供应链优势占据中高端市场。自己动手做卡盟平台,若仅复制“商品上架-用户购买-自动发货”的基础模式,很难突围。关键在于差异化定位:是聚焦垂直领域(如仅做教育类课程卡密),还是提供增值服务(如卡密回收、交易担保)?某创业团队通过深耕“软件激活码细分市场”,对接中小软件开发商,提供“卡密生成+防伪查询”一体化服务,虽平台规模不大,但凭借精准客户群体实现了月均30万交易额。可见,“自己动手做”的核心竞争力不在于“平台多全”,而在于“多专”——在细分领域建立供应链优势或服务壁垒,才能在巨头环伺的市场中分得一杯羹。

成本与盈利:投入产出比的理性计算

自己动手做卡盟平台的成本,远超多数创业者的初期预估。开发成本方面,若组建5人技术团队(前后端、测试、运维),月薪成本至少5万,3个月开发周期仅人力投入就超15万;服务器与带宽(初期年费约2-3万)、域名与SSL证书(年费数千)、支付接口保证金(部分平台需5-10万)等固定成本叠加,启动资金至少需30万。盈利方面,卡盟平台的佣金率普遍在3%-8%,若月交易额不足50万,难以覆盖成本。某自主开发卡盟平台的案例显示,其前6个月因推广不足(获客成本约200元/人),月交易额长期徘徊在20万,最终因资金链断裂关闭。可见,“自己动手做”需提前测算盈亏平衡点,是“烧钱换市场”还是“小步快跑”,需结合自身资金实力与资源禀赋谨慎决策。

自己动手做卡盟平台,并非绝对不可行,但需跳出“技术至上”的误区。真正的可行性,建立在“技术合规双轮驱动、差异化定位、理性成本控制”的基础之上。对于资源有限的创业者,或许可从“轻量化运营”切入——先对接现有卡盟平台的供应商,通过小程序或H5实现轻量级交易,验证市场需求后再考虑自主开发;对于有技术实力的团队,则需将合规与用户体验置于首位,用“小而美”的细分服务打破竞争僵局。虚拟商品交易的浪潮仍在涌动,但“自己动手做”的勇气,必须辅以对行业规律的敬畏,方能在市场中行稳致远。