在流量卡选择日益多元化的当下,莱盟流量卡作为虚拟运营商阵营的热门选项,常被消费者问及“莱盟流量卡怎么选,性价比高不高?”这一问题。要解答它,需跳出“唯价格论”的误区,从流量结构、网络覆盖、隐性成本、使用场景四个维度拆解,才能判断莱盟流量卡是否真正“值”。

流量结构:性价比的底层逻辑

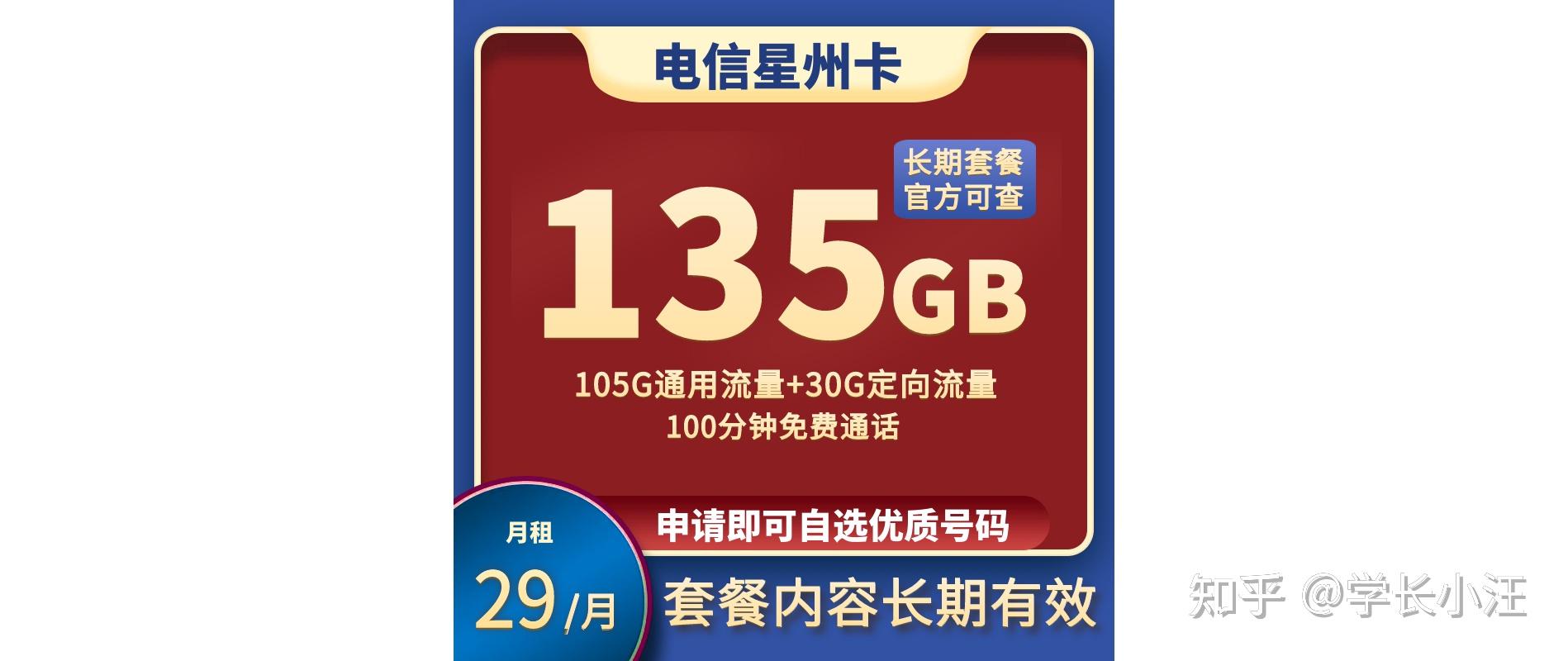

莱盟流量卡的性价比,首先取决于其流量结构的合理性。当前市面上的莱盟套餐大致可分为三类:定向流量包、通用流量包以及“定向+通用”组合包。定向流量因聚焦特定APP(如抖音、腾讯视频、淘宝等),单价往往低至0.1元/GB,看似极具诱惑,但实际性价比却与用户习惯强相关。例如,若用户日常90%流量消耗在定向APP内,19元/100GB定向套餐无疑划算;但若需要频繁使用微信、支付宝或浏览网页等非定向应用,额外购买通用流量包(通常1元/GB起)将大幅推高成本,反而不如选择39元/150GB通用流量套餐。因此,选择莱盟流量卡时,第一步是梳理自身流量使用偏好——通过手机自带的流量统计工具,分析近3个月APP流量占比,再定向匹配套餐类型,避免“为用不上的流量买单”。

网络覆盖:看不见的成本洼地

虚拟运营商的流量卡本质是租用三大运营商的网络资源,莱盟也不例外,其网络质量取决于合作的 underlying 运营商(如联通、电信、移动)。消费者在选择时,需关注莱盟官方公示的“网络覆盖地图”,但更需验证实际覆盖情况。以某款莱盟联通卡为例,在一线城市城区可能信号满格,但在郊区或地铁地下通道,可能因联通基站密度不足出现频繁切换或无服务;而若合作方为电信,则在5G覆盖区域可能更具优势,但部分旧款终端可能不支持电信5G频段。这里存在一个隐性成本:若因网络问题导致通话掉线、卡顿,甚至需要额外购买WiFi补充设备,表面低价套餐的实际使用成本将陡增。建议消费者在选择莱盟流量卡前,通过第三方平台(如测速软件、社交媒体)查询目标区域的用户评价,或直接向运营商客服确认合作网络,避免“低价低覆盖”的陷阱。

隐性成本:警惕套餐陷阱

“莱盟流量卡怎么选”的核心难点,往往在于隐性成本的识别。部分套餐为吸引眼球,打出“0月租”“19元无限流量”等宣传,实则暗藏玄机:一是“激活首月按天扣费”,例如19元套餐若15号激活,首月可能只扣9.5元,但次月恢复全额19元,易被用户误以为“涨价”;二是“套餐外流量天价”,超出后按3元/GB计费,远高于套餐内单价,一次误操作可能产生上百元额外费用;三是“合约期限制”,部分低价套餐要求承诺使用6个月或1年,提前销户需支付违约金。此外,还需关注“定向流量范围”——有些莱盟套餐宣称包含“100GB定向流量”,但实际仅限特定版本APP(如抖音极速版),若使用标准版则不计入流量,导致“流量不够用”。选择时务必逐条阅读套餐详情,重点标注“首月规则”“套餐外计费”“合约期”等关键词,必要时截图保存客服承诺,留存维权依据。

使用场景:适配度决定真实性价比

性价比的本质是“需求满足度”,莱盟流量卡是否高性价比,最终取决于是否匹配使用场景。针对学生党,可选择莱盟的“校园定向套餐”,如29元包含60GB定向流量(含视频、社交APP)+100分钟通话,满足日常娱乐和联系需求;针对商务人士,则需关注“高速流量+全国漫游”的套餐,如莱盟某款59元/100GB通用流量+200分钟通话套餐,虽单价略高,但无定向限制且全国信号稳定,能避免因网络问题影响工作;对于“流量焦虑型”用户,莱盟的“阶梯式流量包”更友好——例如前30GB 5G高速,后限速至1Mbps,既能满足高峰期需求,又避免超量高额收费。值得注意的是,随着物联网发展,部分莱盟流量卡已支持多设备共享(如手机、平板、热点),这种“一卡多终端”套餐对家庭用户或小型办公场景更具性价比,可替代多张单卡套餐,降低综合成本。

回到最初的问题:“莱盟流量卡怎么选,性价比高不高?”答案清晰可见:莱盟流量卡的性价比并非绝对值,而是用户需求与产品特性的最优匹配。选择前,先明确自身流量结构(定向/通用)、网络覆盖需求、预算范围及使用场景,再结合莱盟流量卡的流量结构、网络合作、隐性成本等维度综合评估,必要时通过短期体验卡验证实际效果。记住,真正高性价比的莱盟流量卡,是既能满足核心需求,又不会因隐性成本或覆盖问题影响体验的那一款——这需要消费者从“被动看宣传”转向“主动做判断”,让每一分钱都花在刀刃上。