“解防沉迷”的需求在游戏玩家群体中始终存在,尤其当未成年人面对严格的游戏时长限制和充值约束时,一些所谓的“人脸卡盟网站”便打着“轻松解除防沉迷”“人脸识别一键过审”的旗号吸引流量。但这类网站真的靠谱吗?从行业规则、技术逻辑和法律风险多维度来看,人脸卡盟网站本质上是游走在法律边缘的灰色产业,不仅无法真正“解决”防沉迷问题,反而会让使用者陷入个人信息泄露、账号封禁甚至法律追责的多重风险中。

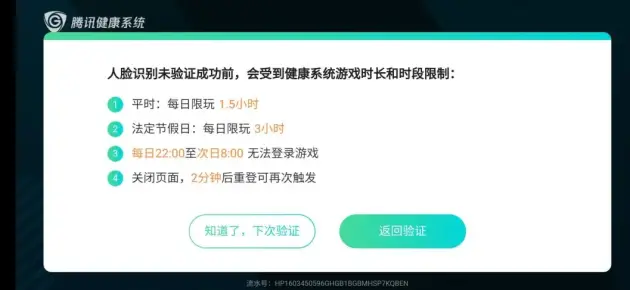

防沉迷系统的设立本意是为了保护未成年人身心健康,这一机制通过实名认证和人脸识别技术,严格限制未成年人的游戏时长和充值额度。根据国家新闻出版署的规定,未满18周岁的用户每周游戏时间不得超过3小时,法定节假日不得超过5小时,这一政策得到了各大游戏平台的严格执行。然而,部分未成年人或家长为了规避限制,开始寻求“解防沉迷”的渠道,这就催生了“人脸卡盟网站”的滋生。这类网站通常宣称“有内部渠道”“可破解人脸识别”,甚至提供“租用成年人身份信息”“批量过审”等服务,收费标准从几十元到数百元不等。但深入分析其运作模式便会发现,所谓的“技术破解”不过是利用虚假信息或非法获取的实名数据,本质上是对防沉迷系统的恶意对抗。

从技术层面看,人脸识别防沉迷系统早已不是早期简单的“人脸比对”,而是结合了活体检测、数据核验的多重验证机制。游戏平台会接入权威的实名认证接口,确保用户身份信息的真实性,同时通过随机活体检测(如要求用户眨眼、转头)防止使用照片或视频蒙混过关。而“人脸卡盟网站”所谓的“破解”,大多是通过非法渠道购买或盗取他人的实名身份信息,甚至利用AI换脸生成虚假动态视频,试图绕过系统验证。但这种操作的成功率极低——一旦平台检测到身份信息异常(如与实际人脸特征不符、短时间内多次切换账号),不仅会立即终止游戏登录,还会对涉事账号进行永久封禁。更危险的是,用户向这类网站提供的个人信息(包括身份证号、人脸照片、手机号等)会被完整记录,这些数据可能被用于电信诈骗、网络贷款等违法犯罪活动,最终受害者仍是使用者本人。

法律风险是“人脸卡盟网站”最致命的软肋。我国《网络安全法》《个人信息保护法》明确规定,任何组织和个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息。《未成年人保护法》也要求网络产品和服务提供者不得向未成年人提供诱导其沉迷的产品和服务。人脸卡盟网站通过非法手段获取、买卖公民个人信息,组织未成年人规避防沉迷系统,已涉嫌违反多项法律法规。事实上,多地公安机关已通报过相关案例:2023年,某省警方破获一起利用“人脸卡盟”为未成年人解除游戏防沉迷的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12名,查获非法获取的公民个人信息50余万条,涉案金额超千万元。参与者不仅面临刑事处罚,其非法所得也将被追缴。对于普通用户而言,即使只是购买“解防沉迷”服务,也可能因共同违法承担相应责任,这显然与“轻松玩游戏”的初衷背道而驰。

更深层次看,“人脸卡盟网站”的泛滥反映了部分用户对防沉迷政策的误解和侥幸心理。有家长认为“孩子玩游戏适度放松没关系”,试图通过“解防沉迷”满足孩子的无度需求;也有未成年人因自制力不足,渴望突破时间限制,却忽视了过度沉迷游戏的危害。实际上,防沉迷系统并非“洪水猛兽”,而是引导未成年人合理使用网络的重要工具。教育部等六部门联合印发的《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》明确要求,游戏企业需严格落实实名认证和防沉迷措施,同时鼓励家长履行监护责任,通过亲子沟通、兴趣培养等方式帮助孩子建立健康的生活习惯。与其依赖非法渠道“解防沉迷”,不如正视游戏成瘾背后的心理需求,这才是解决问题的根本之道。

面对“人脸卡盟网站”的诱惑,用户必须保持清醒:任何声称“100%过审”“安全无风险”的说法都是骗局。游戏平台的防沉迷系统在不断升级迭代,而非法手段永远滞后于技术发展,最终只会让使用者“赔了夫人又折兵”。对于家长而言,与其担心孩子“绕不过防沉迷”,不如多花时间陪伴孩子参与户外活动、培养兴趣爱好,从源头上减少对游戏的依赖;对于游戏企业而言,则需要持续优化人脸识别技术,与监管部门、学校、家庭形成联动,共同筑牢未成年人保护网;对于监管部门,则应加大对非法个人信息买卖和“解防沉迷”黑色产业链的打击力度,让违法者付出代价。

“解防沉迷”没有捷径,更不该成为非法牟利的工具。人脸卡盟网站看似提供了“便利”,实则是埋藏着法律风险和个人信息安全的“陷阱”。唯有遵守规则、正视需求,才能在享受网络娱乐的同时,守护好个人权益和未成年人成长的底线。