1515卡盟充值骗局正在以“低价游戏点卡”“高额充值返利”为诱饵,瞄准游戏玩家及虚拟商品消费群体,成为当前网络诈骗领域的新型高发陷阱。这类骗局依托伪装成正规充值平台的“卡盟”模式,通过精心设计的虚假优惠与钓鱼链接,实则是窃取用户资金与个人信息的灰色产业链。

卡盟平台的真实面目,往往披着“虚拟商品批发商”的外衣,实则早已沦为诈骗工具。早期,卡盟作为游戏点卡、话费充值的线上批发平台,曾为中小商户提供过便利,但因缺乏监管,门槛极低,迅速被不法分子盯上。他们注册大量空壳公司,搭建仿冒正规游戏的充值网站,以“1515卡盟”等命名,通过“低价折扣”“代理返利”等话术吸引用户。这些平台通常宣称与“游戏官方合作”“内部渠道供货”,甚至伪造营业执照、支付接口认证,让用户误以为进入安全交易环境。事实上,1515卡盟这类平台并无任何真实商品库存,用户充值后资金直接流入诈骗者控制的个人账户,平台随即以“系统维护”“账户冻结”等理由拖延,最终关闭跑路。

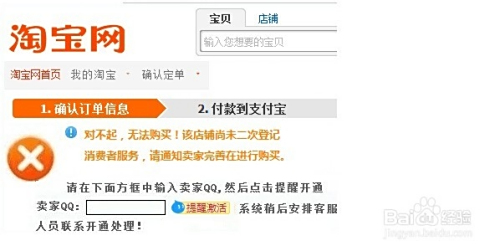

1515卡盟骗局的典型手段,环环相扣直击用户心理漏洞。首先是“低价诱惑”,打出“充100送50”“游戏点卡5折”等远低于市场价的广告,利用玩家“薅羊毛”心理诱导大额充值。例如,有受害者为购买原价300元的游戏皮肤,在1515卡盟充值150元“体验”,结果到账点卡无法使用,客服却以“需再充值500元激活”为由继续诈骗。其次是“代理升级陷阱”,用户充值成为“代理”后,平台承诺“拉新返现”,形成传销式骗局:当用户投入数千元发展下线后,发现提现功能被锁,客服失联,平台早已人间蒸发。再者是“技术伪装”,通过SSL证书加密、伪造官方短信验证、模拟客服聊天记录等手段,让钓鱼平台与正规界面真假难辨。更有甚者,在支付环节植入木马程序,窃取用户银行卡信息,实现“一骗到底”。

用户之所以容易陷入1515卡盟骗局,根源在于对“灰色产业链”的认知盲区与贪便宜心理的叠加。多数游戏玩家对“卡盟”这一隐蔽业态缺乏了解,误以为其与Steam、腾讯充值中心等正规平台类似,未意识到其背后无实体支撑、无监管背书。加之部分平台长期在短视频、社交平台投放“低价充值”广告,甚至雇佣“水军”伪造“成功案例”,进一步降低用户警惕性。此外,技术层面的信息不对称也让普通用户难以辨别:诈骗者利用高仿域名(如将“1515ka.com”伪装成“1515kacom.com”)、虚假支付页面(模拟支付宝/微信官方界面),让用户在“看起来正规”的操作中不知不觉泄露资金与个人信息。

1515卡盟充值骗局的危害远不止财产损失,更会引发连锁反应。单笔诈骗金额虽从数百元到数万元不等,但受害者多为青少年或低收入群体,一旦被骗,不仅造成经济压力,还可能因个人信息泄露陷入“精准诈骗”陷阱——骗子利用获取的手机号、身份证信息冒充“客服”“公检法”,以“账户异常”“涉嫌洗钱”为由实施二次诈骗,导致受害者雪上加霜。从社会层面看,此类骗局破坏了网络支付生态的信任基础:当用户对正规充值平台产生怀疑,转而寻找“更便宜”的灰色渠道时,反而更容易落入骗局,形成“越怕被骗越被骗”的恶性循环。若放任“卡盟”模式野蛮生长,还将助长虚拟商品交易领域的违法犯罪活动,加剧网络空间治理难度。

防范1515卡盟充值骗局,需构建“用户-平台-监管”三方联动的防御体系。对用户而言,要牢记“三不原则”:不轻信“低价充值”,尤其明显低于市场价的优惠;不点击不明链接,务必通过游戏官方渠道或正规应用商店下载充值工具;不向陌生平台提供敏感信息,充值前可通过“国家企业信用信息公示系统”查询平台资质,或通过第三方安全检测工具验证网站安全性。对行业平台而言,需履行主体责任,通过大数据识别“高仿域名”“异常支付行为”,及时向用户推送风险提示;同时建立虚拟商品交易“白名单”制度,对“卡盟”类平台实施严格准入审查,要求其提供银行存管、商品溯源等保障。监管部门则需加快立法进程,明确“卡盟”平台的监管责任,将虚拟商品交易纳入反诈监测体系,对搭建虚假充值平台、实施诈骗的行为予以“穿透式打击”,从源头上铲除“1515卡盟”这类骗道的生存土壤。

面对1515卡盟充值骗局,单靠“小心上当”的被动防御远远不够,更需要监管的“长牙带刺”、平台的“守土有责”与用户的“擦亮双眼”形成合力。网络安全不是一句口号,而是每一次充值前的理性判断、每一次信息保护时的警惕意识,唯有如此,才能让虚拟商品交易回归“便捷、安全”的本质,让骗子无机可乘。