在当今的数字时代,社交媒体点赞已从单纯的互动符号演变为衡量社交价值、情感认同甚至现实影响力的隐性标尺。当“双击屏幕送爱心”成为肌肉记忆,当“点赞数焦虑”困扰无数用户,一个核心问题浮现:谁在持续热衷于社交媒体刷点赞?这种行为背后,是不同群体对数字社交需求的极致表达,也是技术、心理与社会结构交织的复杂镜像。

青少年群体无疑是刷点赞行为的“主力军”,其动机与身份认同的构建深度绑定。 Z世代成长于数字原生环境,社交媒体是他们自我表达的核心场域。一张精心修图的自拍、一段精心剪辑的vlog,获得的点赞数量直接关联着“我是谁”“我是否被认可”的自我认知。心理学中的“镜中我”理论在此被数字技术放大:青少年的自我形象,需要通过他人的点赞反馈来“镜像”确认。当一条动态的点赞数低于预期,焦虑感便油然而生——这不仅是数字层面的“失落”,更是对社交归属感的威胁。更关键的是,同伴群体的点赞行为具有强传染性:当好友都在为某条动态“求赞”,个体会不自觉地加入这场“点赞竞赛”,形成“不刷就落伍”的群体压力。这种压力在校园场景中尤为显著,点赞数甚至成为隐性“社交货币”,影响着青少年的小团体地位与人际关系。

职场人群则将“刷点赞”转化为一种“社交资本管理”策略,尤其在职业社交平台与熟人社交场景中表现突出。 在微信朋友圈、LinkedIn等平台,职场人士的动态往往带有“人设塑造”的意图:分享行业观点、工作成果、生活感悟,本质是构建“专业可靠”“积极向上”的职业形象。点赞在此成为低成本的社交润滑剂——给领导的动态点赞,是表达关注与尊重;给同事的动态互动,是维系职场关系的“软性投资”。对部分人而言,点赞数甚至被等同于“人脉广度”或“影响力指标”,一条高赞动态能在无形中强化“行业KOL”或“职场精英”的标签。值得注意的是,职场人群的刷点赞行为更具“目的性”:他们可能更关注特定人群(如客户、合作伙伴)的点赞反馈,甚至通过分析点赞时间、频率来调整发布策略,将数字互动转化为现实社交资源。

内容创作者依赖“刷点赞”行为构建流量闭环,点赞数据直接驱动内容生产逻辑。 无论是短视频博主、图文创作者还是知识分享者,点赞都是衡量内容“受欢迎度”的核心指标。算法推荐机制下,高赞内容能获得更多曝光,形成“点赞-流量-收益”的正向循环。创作者对点赞的追逐,本质是对平台规则的技术性适应:他们会研究“爆款”内容的点赞规律,比如标题设置、发布时间、互动引导话术,甚至通过“求赞”“求转发”的显性提示刺激用户行为。对头部创作者而言,点赞数不仅是商业变现的“敲门砖”(广告商常以此评估投放效果),更是维持粉丝粘性的“情感锚点”——一条动态的点赞量下降,可能预示着粉丝兴趣的转移,触发内容策略的紧急调整。这种“数据依赖”使创作者陷入“刷点赞”的被动循环:为了维持曝光,不得不持续产出迎合点赞偏好的内容,甚至牺牲创作初心。

中老年群体的“刷点赞”行为则更多指向情感连接与数字融入,呈现出独特的“代际特征”。 随着数字鸿沟的逐步弥合,越来越多的中老年人加入社交媒体,他们的点赞动机往往与“参与感”和“亲情维系”相关。在家庭群聊中,给子女的动态点赞是表达“我看到了”“我支持你”的温情符号;在老年兴趣社群里,为同好的内容点赞则是寻找“同类”的社交确认。与年轻人不同,中老年群体的点赞行为较少伴随“焦虑感”,更多是“随手为之”的习惯性互动——他们可能不熟悉“点赞率”“互动率”等专业术语,却能直观感受到“被点赞”带来的愉悦。这种“朴素社交需求”使中老年成为社交媒体的“稳定点赞源”,他们的每一次双击,都在无形中支撑着平台的活跃度。

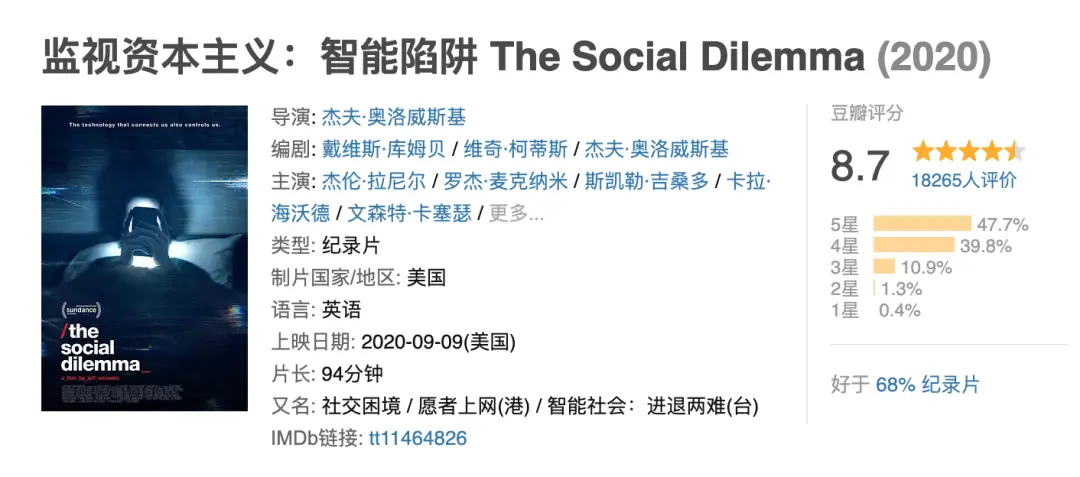

算法与商业逻辑的推波助澜,让“刷点赞”从个体行为演变为系统性现象。 社交平台的算法机制本质上是“注意力经济”的产物:通过高亮显示点赞数、设计“点赞通知”弹窗、推送“好友点赞动态”,平台不断刺激用户的“多巴胺反馈系统”,使“刷点赞”成为类似“刷短视频”的上瘾行为。同时,商业广告的植入让点赞数据具有直接变现价值——品牌方愿意为“高赞内容”付费,创作者则通过“点赞数”证明传播效果,这种利益链条进一步强化了对点赞的追逐。更隐蔽的是,平台通过“点赞-推送”循环使用户陷入“信息茧房”:点赞越多,越容易看到同类内容,形成“点赞偏好-内容窄化-更多点赞”的闭环,让用户在“刷点赞”中逐渐失去对多元信息的接触意愿。

归根结底,热衷于社交媒体刷点赞的群体,本质是数字时代“社交需求”的镜像折射。青少年在点赞中确认自我,职场人在点赞中经营人脉,创作者在点赞中追逐流量,中老年在点赞中连接亲情。这种行为背后,是人类对“被看见”“被认可”的永恒渴望,只是被数字技术赋予了新的表达形式。然而,当点赞成为衡量价值的唯一标尺,当“刷点赞”异化为数字时代的“社交负担”,或许我们更需要反思:真实的连接,从来不需要用数字来量化。在点赞与真实之间,或许存在着比“双击屏幕”更珍贵的社交温度。