“这个游戏卡能解除防沉迷系统吗?”这是不少家长和游戏玩家在充值时常有的疑问。随着防沉迷系统的全面推行,游戏卡作为常见的支付工具,其功能边界是否包含“绕过监管”,成为了一个值得深究的话题。要回答这个问题,首先需要明确防沉迷系统的运作逻辑,以及游戏卡在其中的真实角色——两者并非简单的“对抗”与“被对抗”关系,而是基于技术规则与监管逻辑的独立体系。

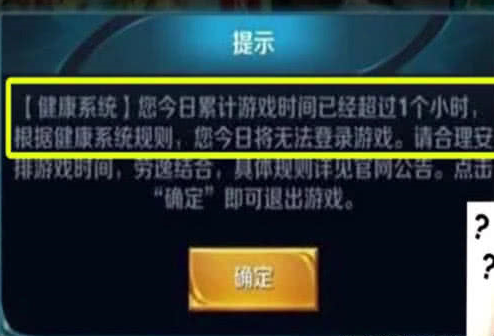

防沉迷系统的核心机制,建立在严格的实名认证与信息核验之上。根据相关规定,用户使用游戏卡充值时,仍需通过身份证、人脸识别等方式完成实名认证,系统会根据认证结果判定用户是否为未成年人。对于已实名认证的未成年人,防沉迷系统会自动执行时长限制(每日不超过1小时)、充值限制(每月不超过200元)等规则;而对于成年人,则无额外限制。这意味着,游戏卡本身并不具备“解除”防沉迷系统的能力,它只是支付环节的载体,其价值在于将虚拟货币与游戏账户关联,而账户的权限状态,早在实名认证阶段就已由系统判定完毕。无论玩家使用的是普通点卡、直充卡还是联名游戏卡,都无法改变这一底层逻辑。

那么,为何会有“游戏卡能解除防沉迷”的误解?这背后往往隐藏着对技术原理的误读与不良商家的误导。部分非正规渠道宣称“购买特殊游戏卡可免实名”“高等级卡能突破限制”,实则是利用信息差进行的虚假宣传。事实上,正规游戏平台与发行商均需接入国家统一的实名认证系统,任何充值行为都会经过该系统的核验。游戏卡作为“支付工具”,其本质与银行卡、第三方支付并无差异——它只负责“钱”的转移,不负责“身份”的判定。若某款游戏卡声称能绕过防沉迷系统,要么是平台违规操作(此类情况已被监管严厉打击),要么是诈骗陷阱,玩家一旦轻信,不仅可能面临财产损失,还可能因违反游戏规则被封禁账号。

从行业视角看,游戏卡与防沉迷系统的关系,本质是“支付合规”与“监管合规”的双重体现。游戏卡作为一种历史悠久的支付方式,其设计初衷是为了满足部分用户“先充值、后消费”的习惯,尤其在缺乏绑定支付条件的场景下(如部分未成年人使用家长现金购买),它提供了便捷的虚拟货币获取渠道。但支付方式的便捷性,绝不意味着可以凌驾于监管规则之上。近年来,随着防沉迷系统的技术升级(如人脸识别强制接入),游戏卡的使用场景已逐渐规范化:即便是线下购买的游戏卡,在激活时仍需完成实名认证,未成年人账户仍会受到时长与充值限制。这种“支付-认证-限制”的闭环设计,确保了游戏卡无法成为突破监管的“漏洞”。

值得注意的是,防沉迷系统的价值不仅在于“限制”,更在于“引导”。对于未成年人而言,游戏卡的使用若脱离监管,可能导致过度充值、沉迷游戏等问题;而若能在规则内使用,则成为亲子沟通的桥梁——例如家长在监督下为孩子购买适量游戏卡,既能满足其娱乐需求,又能培养理性消费习惯。此时,游戏卡的价值回归到“工具”本质,它既不是“洪水猛兽”,也不是“万能钥匙”,而是需要在规则框架内合理使用的支付介质。这种认知的转变,比纠结“能否解除防沉迷”更有意义:与其寻找绕过限制的捷径,不如思考如何在规则下实现健康游戏。

从现实案例看,因轻信“游戏卡解除防沉迷”而上当受骗的事件并不鲜见。曾有家长花费数百元购买所谓“防沉迷解除卡”,结果发现只是普通充值卡,孩子仍被限制游戏时间;更有玩家通过非正规渠道购买“黑卡”,导致账号被盗、资金损失。这些案例警示我们:任何声称能突破防沉迷系统的游戏卡,本质上都是对规则的挑战,而挑战规则的代价,往往是玩家自身的权益受损。游戏厂商与监管部门早已形成共识:防沉迷系统的不可绕过性,是保护未成年人权益的底线,任何试图破坏这一底线的“捷径”,都将被严厉打击。

回到最初的问题:“这个游戏卡能解除防沉迷系统吗?”答案清晰而明确——不能。游戏卡作为支付工具,其功能与防沉迷系统的监管逻辑并无交集,真正决定游戏权限的,是实名认证的结果与规则的严格执行。对于玩家而言,与其关注“如何解除限制”,不如思考“如何在规则内享受游戏”;对于家长而言,与其担忧游戏卡的“特殊功能”,不如加强对孩子游戏行为的引导与监督。当游戏卡不再被寄予“解除限制”的幻想,它才能真正回归其作为虚拟世界“通行证”的本质——为合规的游戏体验提供支持,而非成为突破规则的“捷径”。这不仅是技术逻辑的必然,更是对未成年人健康成长的应有守护。