在当今社交媒体的生态中,微信朋友圈作为中国人际互动的重要场景,点赞功能早已超越简单的“喜欢”符号,演变成社交关系的温度计、个人价值的度量衡。随之衍生的“微信朋友圈点赞代刷服务”,正是这种社交异化下的典型产物——用户付费购买虚拟点赞,以营造“受欢迎”的假象。这种服务是否必要?答案是否定的。微信朋友圈点赞代刷服务本质是对真实社交关系的虚假包装,它不仅无法满足深层次的情感需求,反而会加剧社交焦虑、侵蚀信任基础,在社交价值层面毫无必要性可言。

一、点赞代刷:被异化的“社交货币”

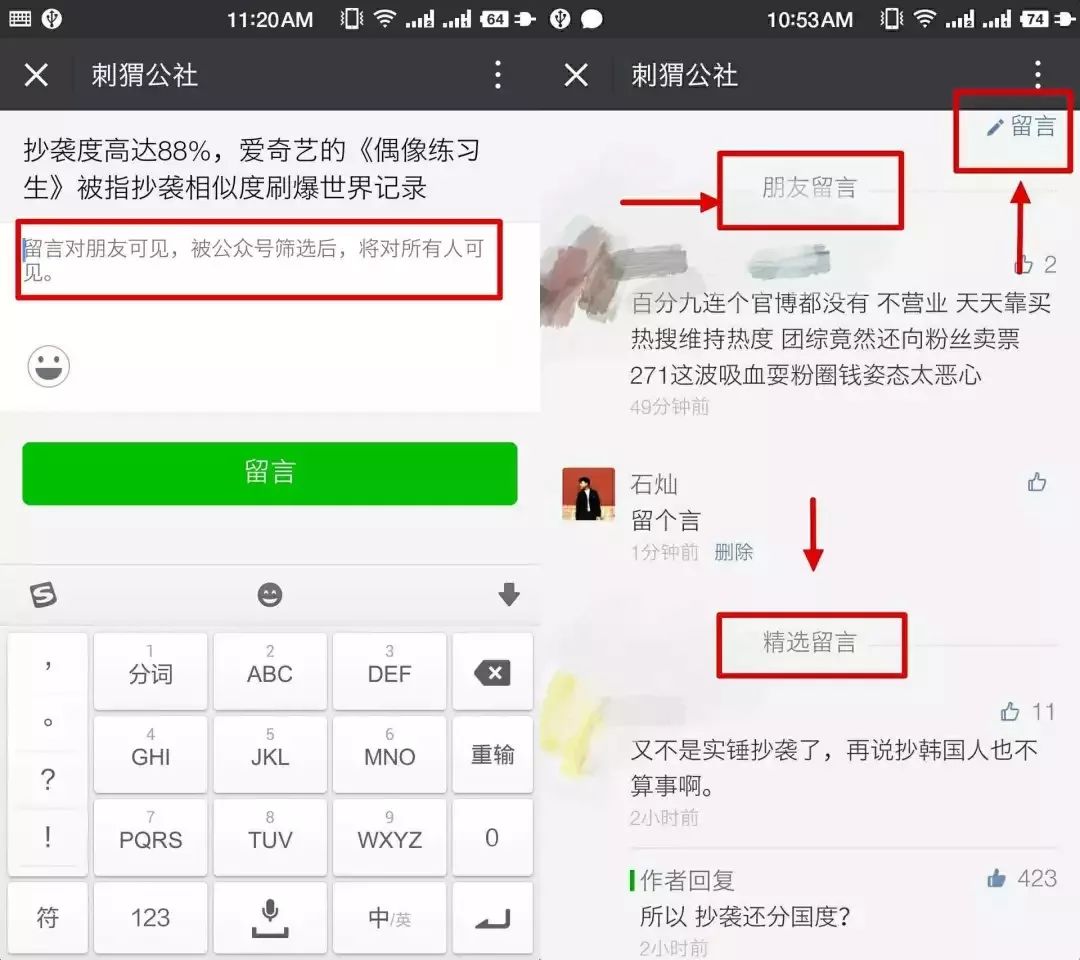

微信朋友圈的点赞,最初是平台设计的轻量化互动工具:朋友分享生活片段,点赞一句“支持”,无需冗长评论,既维系了社交存在感,又避免了社交压力。但随着社交媒体对“社交价值”的过度强调,点赞逐渐异化为一种“社交货币”——点赞数量越多,仿佛越能证明自己“人缘好”“被认可”。这种异化催生了点赞代刷服务的产业链:从5元100个“真实账号”点赞,到“24小时极速刷赞”“全好友可见”的增值服务,代刷平台精准抓住了用户对“社交货币”的焦虑。

然而,这种“社交货币”从一开始就是虚假的。代刷点赞的账号多为“僵尸号”或“养号”,与用户的生活圈毫无交集,点赞行为毫无情感基础。当朋友圈里一条日常动态突然涌来几十个陌生人的点赞,这种“热闹”反而暴露了社交的空洞——它不是真实情感的共鸣,而是用金钱堆砌的数字泡沫。正如社会学家欧文·戈夫曼提出的“拟剧理论”,社交媒体本就是人们精心表演的“前台”,而点赞代刷服务,不过是给这场表演强行加了层滤镜,看似光鲜,实则虚假。

二、用户需求:虚荣心还是安全感?

选择点赞代刷服务的用户,往往并非单纯追求虚荣,而是深陷“社交比较”的焦虑。打开朋友圈,同事晒旅行收获百赞,朋友晒晋升被集体祝福,自己的生活动态却寥寥几个点赞,这种“被忽视感”容易让人自我怀疑:“是不是我不够有趣?”“是不是朋友不喜欢我?”在这种心理驱动下,代刷服务成了“速效救心丸”——用几个点赞填补内心的价值缺口,暂时获得“被看见”的安全感。

但这种安全感是脆弱的。心理学研究表明,人的自我价值感需要建立在真实的反馈基础上:当朋友因你分享的真心话而点赞,这种“被理解”的喜悦能持续滋养自信;而代刷的点赞只是一时的数字刺激,刺激过后,面对虚假的“受欢迎”,用户往往会陷入更深的自我否定——“这些点赞都是假的,我果然还是不被人喜欢。”这种恶性循环,让点赞代刷服务从“解决方案”变成了“问题放大器”,与“必要”二字背道而驰。

三、商业逻辑:流量焦虑还是价值陷阱?

除了个人用户,部分微商、KOL等商业主体也成为点赞代刷服务的“主力军”。他们希望通过高点赞量营造“产品受欢迎”的假象,吸引消费者跟风购买,或提升账号权重以获得更多平台流量。这种逻辑看似“实用”,实则掉进了“流量至上”的价值陷阱。

微信平台的算法早已进化,点赞数量并非衡量内容质量的唯一标准,评论互动、转发分享、完读率等“真实行为数据”的权重远高于虚假点赞。一旦被平台识别出异常点赞行为,账号可能面临限流、降权甚至封禁的风险,得不偿失。更重要的是,消费者并非仅凭点赞数量做决策——当产品口碑与虚假点赞形成反差,信任崩塌的代价远高于几个点赞带来的短期利益。对于商业主体而言,与其依赖代刷制造虚假繁荣,不如打磨产品、真诚互动,这才是可持续的“必要”策略。

四、社交本质:数字还是温度?

社交媒体的本质,是连接人与人的情感。微信朋友圈作为“熟人社交”的核心场景,其价值在于真实的互动:朋友生日时的祝福点赞,旅行归来分享美景时“下次一起去”的评论,加班深夜发动态时“早点休息”的关心……这些带着温度的互动,才是社交关系的粘合剂。

点赞代刷服务恰恰破坏了这种温度。它用冰冷的数字替代了真实的情感表达,让“点赞”从“我看到了你的分享,我关心你”变成“我花钱买了个数字”。当朋友圈充斥着虚假的点赞,用户会逐渐对真实的互动产生怀疑:“这个点赞是朋友真心,还是代刷刷的?”这种信任的侵蚀,比失去几个点赞更可怕。社交关系的本质是“真实”,而代刷服务恰恰是对“真实”的背叛,从这一角度看,它毫无必要。

五、回归理性:社交价值不需要“代刷”

或许有人会说:“我刷点赞只是图个乐子,不影响别人,有何不可?”但社交行为从来不是孤立的。每一次点赞,都是对他人生活的回应;每一个社交账号,都是个人形象的延伸。当“代刷”成为习惯,用户可能会逐渐模糊真实与虚假的边界,甚至将虚拟社交的规则带入现实生活——在现实中渴望“被点赞式”的关注,忽视身边人的真实情感需求。

真正有价值的社交,从来不需要“代刷”。它需要的是真诚的分享:哪怕只是晒一顿家常菜,也能收获朋友“看起来好好吃”的真心点赞;需要的是用心的互动:哪怕只是给朋友的动态留一句“记得注意休息”,也能传递温暖。这些真实的、带着情感的行为,才是社交的本质,也是个人价值的真正体现。

微信朋友圈点赞代刷服务,看似满足了人们对“受欢迎”的渴望,实则是对社交本质的背离。它无法带来真实的情感连接,无法建立长久的信任关系,反而会加剧焦虑、侵蚀真诚。在社交媒体日益回归理性的今天,我们更需要放下对“数字虚荣”的执念,用心经营每一份真实的社交关系——毕竟,社交的价值,从来不在点赞的数量里,而在每一次真诚互动的温度中。