在社交媒体“人设经济”与“社交货币化”交织的生态中,个人主页的“名片赞”数已从简单的互动符号,演变为衡量社交影响力、职业价值乃至商业可信度的隐性指标。这种背景下,“无限刷无积分刷名片赞”的诉求悄然滋生——用户渴望绕过平台付费门槛与积分限制,以零成本、无上限地提升社交数据“颜值”。但这一诉求究竟是技术空想,还是灰色产业链的伪命题?从平台机制、技术实现到社会价值,我们需要拆解“无限刷无积分刷名片赞”的现实边界。

“名片赞”的社交价值,本质是平台“数据可视化”逻辑下的产物。在微信朋友圈、LinkedIn、小红书等平台,个人主页的“获赞数”如同橱窗里的陈列品,直观传递着内容的受欢迎程度或个人的社交活跃度。职场场景中,LinkedIn主页的“点赞”可能被视为专业能力的背书;内容创作者则依赖点赞数触发平台推荐算法,实现流量裂变。这种“数据=价值”的潜意识认知,催生了“刷赞”需求——用户希望通过提升点赞数,快速构建“高人气”人设,从而在求职、商业合作或社交竞争中占据优势。而“无积分”与“无限”这两个限定词,则直指用户对“低成本”与“效果最大化”的双重追求:既不愿为平台虚拟货币付费,又希望点赞数突破自然增长的瓶颈,实现“量变到质变”的跃迁。

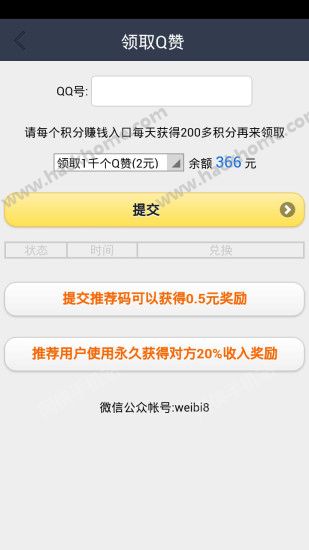

从技术路径看,“无积分刷赞”的可行性,本质上是对平台API接口与数据机制的挑战。所谓“无积分”,即不通过平台官方的“购买点赞”等付费渠道,而是通过第三方工具或脚本实现数据注入。早期,部分灰产开发者曾利用平台API漏洞,通过模拟用户点赞行为,批量提升目标账号的赞数。但随着平台风控体系的升级,这种“硬刷”方式已难以为继:现代社交平台普遍采用“行为链路分析”技术,通过点赞IP地址、设备指纹、操作频率、用户行为轨迹等多维度数据,识别异常点赞行为。例如,同一IP短时间内对多个账号进行高频点赞,或账号在无内容互动情况下突然获得大量点赞,都会触发风控系统的自动拦截。此外,平台还会引入“机器学习模型”,对点赞用户的真实性进行判断——僵尸账号、水军账号的点赞会被系统标记为无效,甚至导致目标账号被限流或封禁。因此,“无积分刷赞”在技术上面临“道高一尺,魔高一丈”的困境,平台反作弊机制的迭代速度,远超单一工具的破解能力。

而“无限刷”的诉求,则触碰了平台数据生态的底层逻辑。任何社交平台的数据增长都遵循“自然增长曲线”,正常用户的点赞数会随内容质量、社交关系网扩大而稳步提升,但不可能脱离“用户基数”与“互动意愿”实现无限增长。平台对账号的“点赞数上限”虽无明文规定,但会通过“数据阈值”进行隐性管控:当某账号的点赞数在短时间内突破其历史平均水平的数十倍,或远超同级别账号的正常范围时,系统会自动触发人工审核。例如,一个普通职场人士的LinkedIn主页突然获得10万+点赞,远超行业KOL的平均水平,平台会怀疑其数据造假并介入调查。此外,“无限刷”还会破坏平台的“数据公平性”——若允许部分账号通过技术手段无限提升点赞数,将导致社交数据环境“劣币驱逐良币”,普通用户对平台信任度下降,最终损害平台自身的商业价值。因此,“无限刷”不仅是技术问题,更是平台需要维护的生态底线。

更深层次看,“无限刷无积分刷名片赞”的不可行性,还源于其“价值悖论”。社交数据的价值本质在于“真实性”,虚假点赞构建的“高人气”如同海市蜃楼,无法转化为实际的社交资本。在职场场景中,合作方通过LinkedIn主页的点赞数评估个人能力时,往往会同步查看点赞用户的构成——若多数为僵尸账号或无关联用户,反而会降低信任度。内容创作者同样如此,虚假点赞带来的短期流量繁荣,无法沉淀为真实的粉丝粘性,甚至可能因数据异常导致算法降权,反而“得不偿失”。正如社交媒体研究学者所言:“社交货币的流通依赖于信任,而信任的基石是真实。”脱离真实互动的“刷赞”,本质上是对社交价值的自我消解。

那么,用户应如何理性看待“名片赞”的价值?与其执着于“无限刷无积分”的技术幻想,不如回归社交本质——通过优质内容输出、真实社交互动积累自然点赞。在LinkedIn上,分享行业洞察、参与专业讨论,能吸引同领域真实用户的认可;在小红书,用心创作实用内容,与粉丝真诚互动,才能让点赞数成为账号成长的见证。平台也需优化“数据呈现逻辑”,例如引入“点赞质量分”等维度,避免用户陷入“唯数量论”的焦虑,引导社交生态向“重质量、轻数据”的方向发展。

归根结底,“无限刷无积分刷名片赞”既违背平台规则,又脱离数据价值的本质,更无法转化为可持续的社交竞争力。社交媒体的终极目标,是连接人与人的真实需求,而非构建虚假的数据泡沫。放弃对“虚假繁荣”的追逐,回归内容与互动的本质,才是个人品牌与社交生态共赢的正道。