黑信号卡盟的“暴利”表象背后,是法律与道德的双重红线,所谓“赚钱”不过是饮鸩止渴,“靠谱”更是自欺欺人的骗局。近年来,随着移动互联网的爆发,“黑信号卡盟”以“低门槛高回报”“日入过千”的噱头吸引了不少投机者,但深入其产业链便会发现,这是一个游走在法律边缘的灰色地带,参与者不仅无法实现稳定盈利,更可能陷入法律风险与资金陷阱。

黑信号卡盟的本质:披着“卡盟”外衣的灰色产业链

所谓“黑信号卡盟”,并非正规通信业务平台,而是通过非法手段获取大量实名认证的手机卡(包括个人实名卡、企业批量卡等),再将其封装成“商品”进行倒卖的平台。这些信号卡的主要用途并非正常通信,而是服务于诈骗、刷单、薅羊毛、虚假流量刷量等非法活动。其运作模式通常分为三层:上游卡商通过“养号”(长期使用保持卡状态)或“过户”(伪造身份信息)获取大量实名卡,中游卡盟平台将卡号、密码、套餐等信息打包出售,下游用户则利用这些卡进行违规操作。整个链条看似分工明确,实则每一步都踩着法律的底线——根据《电信条例》和《网络安全法》,非实名、批量倒卖手机卡属于违法行为,情节严重者将面临刑事责任。

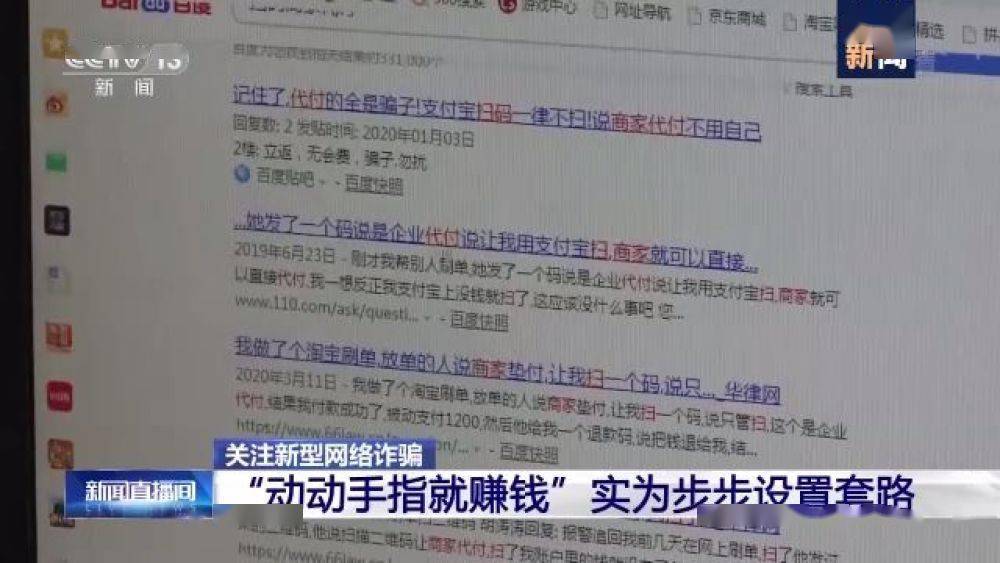

为何有人觉得它“靠谱”?无非是抓住了部分人“快速致富”的心理。卡盟平台往往以“1元起购”“无限开卡”“日结佣金”为诱饵,展示虚假的“收益截图”,让新手误以为只要动动手指就能赚钱。但实际上,这些“收益”要么是平台自导自演的骗局,要么是要求用户先垫付资金购买“高级套餐”,一旦你投入资金,平台便会以“审核失败”“账户冻结”等借口拒绝提现,最终卷款跑路。更有甚者,下游用户利用这些卡从事诈骗活动,一旦案发,倒卖卡片的卡盟运营者和购买者都可能被认定为共犯,面临牢狱之灾。

“赚钱”的真相:高风险下的零和博弈

黑信号卡盟的“赚钱逻辑”本质上是击鼓传花的骗局。上游卡商通过非法手段获取卡片成本极低(可能只需几毛钱一张),但转手卖给下游却能溢价数十倍,看似利润丰厚。然而,这种利润建立在“需求端”的非法活动之上——下游购买者要么是诈骗团伙,要么是想通过“养号”刷单薅羊毛的投机者。随着监管趋严,这些非法需求正在被持续打击,2023年公安部“断卡行动”已关停非法卡商超2万家,抓获犯罪嫌疑人5.3万名,这意味着下游需求急剧萎缩,卡盟平台的“商品”越来越难变现。

更重要的是,黑信号卡盟的盈利模式不可持续。平台依赖“拉人头”模式发展下线,新用户的入场资金成为老用户的“收益”,这与传销如出一辙。当新增用户跟不上时,资金链便会断裂,平台跑路只是时间问题。现实中,大量参与者不仅没赚到钱,反而因“囤卡”“垫付”损失了积蓄。某反诈中心数据显示,2022年因参与卡盟投资被骗的案例同比增长47%,平均涉案金额达3.2万元,这些所谓的“赚钱机会”,实则是精心设计的陷阱。

社会危害:从个人信息安全到金融秩序的连锁风险

黑信号卡盟的危害远不止于参与者被骗,它更像一颗毒瘤,侵蚀着社会信任与公共安全。首先,它助长了电信网络诈骗的泛滥。诈骗分子利用实名卡接收诈骗资金、拨打诈骗电话、发送钓鱼短信,由于卡源充足,诈骗团伙可以频繁更换号码,逃避侦查,导致受害者维权难度加大。其次,它侵犯公民个人信息权益。大量实名卡背后是公民的姓名、身份证号、手机号等敏感信息,这些信息可能被卡商通过非法渠道获取,形成“信息黑产”,进一步导致精准诈骗、身份盗用等问题。最后,它扰乱了正常的通信市场秩序。正规运营商的实名制政策本是为了防范风险,而黑信号卡盟通过“养号”“过户”等手段规避监管,不仅增加了运营商的合规成本,也让正常通信业务面临不公平竞争。

远离陷阱:合法合规才是长久之策

面对“黑信号卡盟靠谱吗?真的能赚钱吗?”的疑问,答案早已清晰:它既不靠谱,也无法真正赚钱。任何试图通过灰色产业快速致富的行为,最终都会付出沉重代价。对于普通人而言,应树立正确的价值观,明白“天上不会掉馅饼”,拒绝“低风险高回报”的诱惑;对于企业而言,应严格遵守法律法规,通过正规渠道获取通信资源,依靠创新和服务赢得市场;对于监管部门,需持续加大对非法卡商和卡盟平台的打击力度,完善“断卡行动”的长效机制,从源头上斩断黑色产业链。

真正的“赚钱”之道,从来都建立在合法合规的基础之上。无论是个人创业还是企业经营,只有坚守底线、诚信经营,才能在市场浪潮中行稳致远。黑信号卡盟的“暴利”幻象,终将在法律与正义的阳光下灰飞烟灭,而那些试图投机取巧的人,也终将为自己的行为买单。