在当今社交媒体时代,快手作为下沉市场的核心平台,其“刷赞刷屏行为”已从边缘现象演变为普遍存在的数字生态景观。这种看似简单的互动操作,实则折射出用户心理、平台机制、商业逻辑与内容生态的多重交织。刷赞刷屏行为的普遍性,本质是数字时代“可见性竞争”与“即时反馈需求”的必然产物,背后隐藏着个体生存焦虑与平台流量逻辑的深度共谋。

用户心理层面,刷赞刷屏行为源于对“社交认同”的极致渴求。快手的用户群体广泛覆盖下沉市场,许多用户将短视频创作视为自我表达与社会连接的重要途径。在“老铁文化”的社群氛围中,点赞不仅是内容质量的认可,更是构建虚拟人际关系、获取“在场感”的社交货币。当自然流量增长缓慢时,刷赞成为快速突破“冷启动”的捷径——一条视频获得数百点赞,能瞬间提升创作者的成就感,形成“被看见-被认可-继续创作”的正向循环。尤其对于缺乏专业内容生产能力的普通用户,刷赞弥补了创作能力与流量获取之间的鸿沟,用低成本操作实现了“社交存在感”的满足。这种心理机制在快手“全民创作”的生态中被放大,用户逐渐将点赞数量等同于自身价值,刷赞从“被动选择”变为“主动策略”。

平台算法机制则是刷赞刷屏行为的“隐形推手”。快手的流量分发逻辑高度依赖用户互动数据,点赞、评论、转发等行为直接影响视频的曝光权重。算法通过“数据反馈-流量倾斜”的闭环,鼓励用户通过高频互动提升内容可见性。然而,自然互动的增长往往滞后于内容生产的速度,创作者为获得算法青睐,不得不通过刷赞制造“热门假象”。例如,一条刚发布的视频若能在短时间内获得数百点赞,会被算法判定为“优质内容”,从而推入更大的流量池。这种“数据崇拜”形成恶性循环:用户刷赞→数据异常→算法误判→流量泡沫→更多用户模仿。平台虽试图通过技术手段识别虚假数据,但面对海量内容与复杂的刷赞产业链(如人工点赞、机器刷量、刷赞工具包),治理成本极高,算法逻辑本身反而成为刷赞行为的“催化剂”。

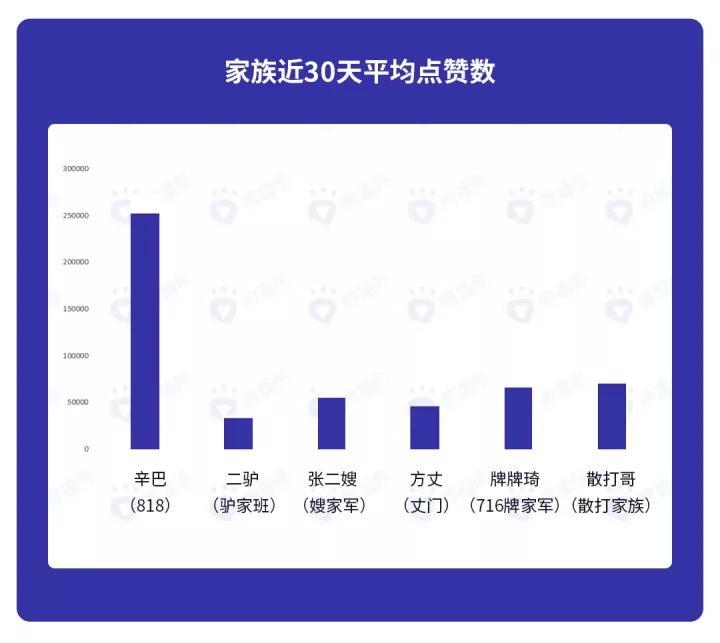

商业变现压力进一步加剧了刷赞刷屏的普遍性。在快手,点赞数据直接关联商业价值——高赞账号更容易吸引广告合作、直播打赏与电商转化。商家为打造“爆款人设”,不惜通过刷赞提升账号权重;主播为维持“人气假象”,雇佣刷手在直播间点赞、刷屏,营造“万人追捧”的虚假繁荣。这种“数据刚需”催生了成熟的刷赞产业链:从单次0.1元的“人工点赞”到批量刷量的“刷赞软件”,价格低廉且操作便捷。据行业观察,部分腰部账号的点赞量中,真实互动占比不足三成,刷赞已成为内容商业化的“潜规则”。当商业逻辑与数据指标深度绑定,用户从“为内容点赞”异化为“为数据点赞”,刷刷屏行为从个体作弊演变为行业顽疾。

内容生态的特性也为刷赞刷屏提供了“温床”。快手以“短、平、快”的内容形式为主,用户创作门槛低,但内容同质化严重。在信息爆炸的环境下,优质内容难以自然突围,创作者不得不依赖“流量技巧”而非内容质量获得关注。刷赞刷屏本质上是一种“注意力争夺战”——通过制造视觉冲击(如密集点赞提示)或数据异常(如一夜暴赞的点赞数),吸引用户点击。例如,一些创作者会故意在视频中引导“点赞过万更新下集”,或使用“刷屏文案”激发用户的从众心理。这种“流量至上”的内容生态,使刷赞从“作弊手段”变为“生存策略”,最终导致内容质量的“劣币驱逐良币”,真实优质的创作被虚假数据淹没。

刷赞刷屏行为的普遍化,已对快手的内容生态与用户信任造成深层挑战。虚假数据扭曲了平台的内容评价体系,用户逐渐对“高赞内容”产生质疑,形成“点赞通胀”的信任危机。同时,刷赞产业链的滋生也滋生网络黑灰产,如恶意刷赞攻击竞争对手账号、刷量数据泄露用户隐私等。平台虽不断升级反作弊技术,但面对“道高一尺,魔高一丈”的刷赞手段,治理始终处于被动状态。更值得警惕的是,刷刷屏行为正在重塑用户的社交认知——点赞从“真实反馈”变为“数字游戏”,用户对内容的评价标准从“好不好看”转向“赞多少”,社交媒体的“连接”本质正在被“数据表演”侵蚀。

要破解刷赞刷屏的普遍化困境,需从平台、用户、商业逻辑三端协同发力。平台需优化算法机制,降低对单一互动数据的依赖,引入内容质量、用户停留时长等多元评价指标;用户需树立“真实互动”的意识,拒绝被流量裹挟,回归内容创作的初心;商业领域则应建立“反数据造假”的行业规范,将商业价值与真实影响力挂钩。唯有如此,快手才能摆脱“刷赞刷屏”的数字泡沫,重建一个以真实互动为核心的健康生态。社交媒体的本质是“人的连接”,而非“数据的游戏”——当点赞回归真诚,流量才能回归价值。