健身卡退卡是消费者权益保护领域的常见难题,多数人因不了解操作逻辑而蒙受经济损失。避免退卡损失的核心在于掌握“法律依据识别+场景化策略拆解+证据闭环构建”的三维操作体系,而非单纯依赖协商或投诉。这一体系需结合合同性质、行业惯例与司法实践,才能在退卡过程中最大限度降低成本。

健身卡退卡的法律本质是服务合同的解除,其首要依据是《民法典》中关于格式条款效力与合同解除的规定。健身房提供的合同通常为格式合同,其中“一经售出概不退换”“未使用不退款”等条款,若未以显著方式提示消费者注意,或存在免除自身责任、加重对方责任的情形,依法应属无效。例如,某健身房在合同中用小字标注“退卡需扣除30%手续费”,却未在签约时明确说明,该条款可能因未尽提示义务而无效。此外,当健身房出现根本违约(如擅自闭店、缩减营业时间、更换核心设备导致服务缩水)或消费者因不可抗力(如严重伤病、异地搬迁)无法继续履行合同时,消费者有权单方解除合同并要求退还剩余费用。需注意,“不可抗力”需提供充分证明,如医院诊断书、工作调动证明等,单纯“不想练”不构成法定解除理由。

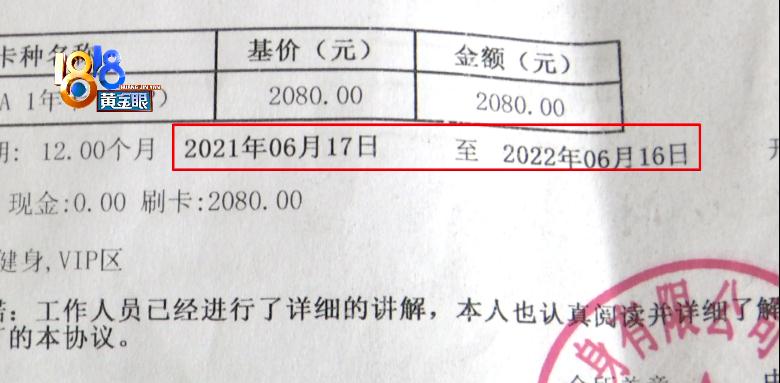

实际退卡中,健身房常设置多重障碍,需针对性破解。其一,“已开卡不退”是常见话术,但根据《消费者权益保护法》,消费者享有自主选择权,开卡仅代表服务开始,不等于放弃退卡权利。此时应计算已消费与未消费比例,要求按剩余时间退款。例如,年卡3650元,已使用3个月,剩余9个月应退3650×(9/12)=2737.5元,健身房若主张“按优惠价折算”,需举证其成本构成,否则法院通常支持按比例退款。其二,“赠送服务需折价”条款需审查合理性。若办卡时赠送私教课或礼品,退卡时健身房要求扣除赠送价值,消费者可主张“赠品与主服务绑定,退卡应整体结算”,尤其当赠品未使用时,全额扣除可能被认定为显失公平。其三,“转让费”等额外收费需有合同依据,无约定情况下,健身房不得强制收取转让费作为退卡前提。

不同签约场景下的退卡策略差异显著,需精准匹配。预售卡(未开业时销售)风险最高,若健身房未按约定时间开业或开业后服务与宣传严重不符(如承诺泳池实际未建设),消费者可主张“欺诈”,要求全额退款并赔偿损失。年卡与季卡退卡需关注“违约金”约定,若合同未明确违约金计算方式,健身房不得擅自扣除高额费用;司法实践中,法院通常以实际损失为基础,兼顾合同履行情况,将违约金调整至未消费金额的10%-30%。私教课捆绑卡退卡最为复杂,需区分健身卡与私教课的独立性:若私教课因教练离职、课程质量不达标无法履行,可单独解除私教合同,健身卡继续有效;若健身房要求“退私教课必须退健身卡”,消费者可举证“捆绑销售不合理”,主张分别处理。特别警惕“次卡”与“期限卡”混合销售,如“100次有效期1年”,退卡时需按“次数优先”或“时间优先”原则协商,避免健身房双重扣费。

证据收集与沟通技巧直接决定退卡成败,需构建“证据链闭环”。签约阶段即应保留宣传资料(如传单、微信承诺)、合同原件、付款凭证(优先刷卡或转账,避免现金无记录);履约过程中,对健身房违约行为(如器械损坏、卫生不达标、教练频繁更换)及时拍照录像,与客服沟通时优先选择文字方式(微信、邮件),口头沟通需录音(提前告知对方录音,避免证据合法性争议)。协商时,应书面提出退卡申请,明确法律依据(如“根据《民法典》第563条,因贵司擅自闭店构成根本违约,现解除合同并要求退款”),并附上证据清单。若健身房拖延,可向消费者协会(12315)、市场监管部门投诉,投诉时需提供具体事实(如“2023年10月1日发现泳池关闭,至今未恢复”)而非情绪化描述。诉讼是最后手段,但准备充分时胜诉率较高,北京、上海等地法院已有多起支持消费者按比例退款的判例,关键在于证明“健身房违约”或“合同目的无法实现”。

从行业趋势看,健身卡退卡难题正随着监管趋严与消费理性化逐步改善。2023年《体育健身行业预付费消费合同(示范文本)》出台,明确要求健身房设置“7天冷静期”,期间消费者可全额退款;同时规定“预付费不得超过3个月”“退卡按剩余金额比例计算”等条款,为消费者提供了制度保障。但消费者仍需警惕“分期付款”“信用贷”等新型陷阱,部分健身房与金融机构合作,诱导消费者贷款办卡,退卡时仍需偿还贷款,此时应主张“健身卡与贷款合同系独立法律关系,退卡不影响贷款纠纷处理”。

避免健身卡退卡损失的终极逻辑,是将“事后维权”转化为“事前预防”与“事中控制”。签约前务必审查健身房资质(通过“国家企业信用信息公示系统”查询经营异常信息)、仔细阅读合同退卡条款(尤其小字部分)、避免一次性支付长期费用;履约中定期留存服务记录,发现违约及时书面催告;退卡时以法律为底线,以证据为核心,以策略为手段,才能在复杂博弈中守住权益。健身消费的本质是健康投资,而非法律风险,唯有理性签约、依法维权,才能让健身卡真正服务于健康生活,而非成为经济负担。