卡密在线发卡卡盟作为数字商品交易的关键基础设施,其“自动秒发”功能始终是行业讨论的核心。这一承诺背后,既涉及技术实现的可行性,也关联实际运营中的复杂变量。所谓自动秒发,究竟能否在真实交易场景中落地,又需要哪些条件支撑?这需要从技术逻辑、运营实践与行业现状三个维度展开深度剖析。

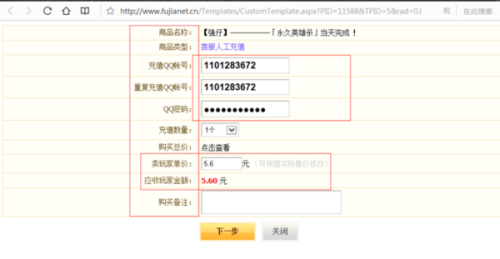

从技术底层逻辑看,自动秒发的实现依赖于卡盟系统的自动化处理能力。一套完整的卡密在线发卡系统,通常包含订单接收、支付校验、库存匹配、卡密提取与信息回传五大核心模块。当用户提交订单并完成支付后,系统需通过API接口实时接收支付成功信号,触发库存数据库查询,获取对应卡密后自动填充至订单详情,最终通过短信、邮件或平台站内信送达用户。这一流程若完全由系统自主完成,无需人工干预,理论上响应时间可控制在1秒以内,实现“秒发”效果。技术层面的自动秒发并非伪命题,而是建立在系统架构稳定性与接口响应效率的基础之上。

然而,理论可行性与实践落地之间往往存在鸿沟。实际运营中,多个变量可能影响自动秒发的实现效果。首当其冲的是库存管理机制。卡盟平台的卡密来源多样,部分供应商采用手动上传方式,若库存数据未实时同步——例如供应商卡密售罄后未及时更新状态,或系统缓存延迟——用户下单时可能触发“无库存”异常,导致订单转入人工处理流程,秒发即失效。其次是支付接口的稳定性。支付通道若存在回调延迟(如支付网关高峰期拥堵),系统无法即时确认支付结果,订单会处于“待支付”状态,自然无法触发自动发货。此外,系统并发处理能力也是关键瓶颈。在促销活动等订单高峰期,若服务器负载过高,数据库查询与卡密提取效率下降,响应时间可能从毫秒级延长至数秒甚至分钟级,用户体验中的“秒发”便成空谈。

自动秒发的价值不仅体现在用户体验层面,更是卡盟平台核心竞争力的重要组成。对用户而言,等待时间的缩短直接提升交易满意度,尤其在游戏点卡、软件授权等即时性需求强的场景,延迟发货可能导致用户流失。对商家而言,自动化发货大幅降低人工成本——传统人工发卡需专人核对订单、提取卡密、手动发送,单日处理量有限且易出错;而自动秒发系统可7×24小时不间断运行,订单处理能力提升数十倍,同时规避人为失误导致的卡密错发、漏发风险。从行业效率视角看,自动秒发是卡盟平台从“工具型服务”向“基础设施”进化的必然要求,也是其区别于传统线下分销的核心优势。

当前,卡盟行业在自动秒发技术上仍面临诸多挑战。技术层面,部分中小卡盟采用开源系统二次开发,系统架构存在漏洞,可能出现卡密重复发放(如并发订单导致同一卡密被多次提取)或数据丢失风险。安全层面,自动发货系统需与支付网关、用户数据库深度对接,若防护不足,可能成为黑客攻击目标——例如通过恶意订单刷取卡密,或篡改库存数据盗取数字商品。更深层的问题在于行业规范缺失。目前卡盟市场缺乏统一的技术标准,不同平台对“秒发”的定义模糊:有的指“系统自动发货”,有的承诺“5秒内到达”,甚至存在将“人工快速发货”包装为“自动秒发”的营销噱头,导致用户认知混乱,信任度受损。

未来,卡密在线发卡卡盟的自动秒发功能将向更精准、更可靠的方向演进。技术层面,分布式架构与异步处理机制的应用将提升系统并发能力,例如通过消息队列削峰填谷,避免订单高峰期响应延迟;区块链技术则可能用于卡密存证,确保每个卡密的唯一性与流转可追溯,从根本上杜绝重复发放问题。运营层面,头部平台已开始构建“智能库存预警系统”,通过实时监控供应商库存数据,自动触发补货提醒或暂停销售,从源头减少无库存导致的发货失败。更重要的是,行业标准化进程正在加速——部分行业协会已牵头制定《卡盟自动发货技术服务规范》,明确系统响应时间、库存同步频率、安全防护等级等技术指标,推动“秒发”从营销概念转化为可量化的服务标准。

对商家而言,选择卡盟平台时需跳出“是否秒发”的单一维度,综合考察其技术架构稳定性(如是否采用微服务设计、是否有容灾备份)、库存管理机制(是否支持实时同步、是否有缺货预警)以及历史服务数据(如高峰期订单响应时间、异常订单处理效率)。对用户而言,需理解自动秒发的技术边界——在支付系统正常、库存充足的前提下,优质卡盟平台可实现接近秒级的发货速度;但若遇支付延迟或系统维护,短暂等待属于合理现象。自动秒发的本质,是技术效率与运营稳定性的动态平衡,而非绝对的“零延迟”神话。唯有平台、商家、用户三方共同推动技术升级与规范建设,卡密在线发卡卡盟的自动秒发才能真正从“宣传卖点”变为“行业标配”。