卡盟刷东西不到账,是哪里出了问题?这一现象在数字营销和在线经济中屡见不鲜,其核心在于平台机制、用户行为和外部环境的多重交织。卡盟刷东西不到账的本质是系统漏洞与操作风险的集中体现,它不仅影响个体用户的收益,更折射出整个行业的信任危机。卡盟作为一种在线服务平台,允许用户通过刷单、刷流量或刷数据来获取报酬,但不到账问题频发,暴露了技术、管理和监管层面的深层次挑战。深入剖析这一现象,需从根源出发,探讨其成因、影响及应对策略,以构建更健康的生态。

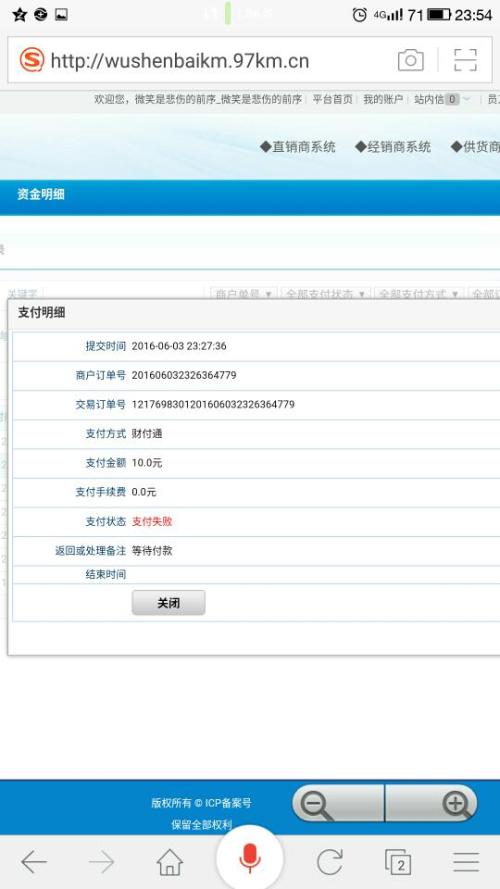

卡盟刷东西不到账的常见原因可归结为技术故障和平台规则冲突。技术层面,系统延迟或服务器不稳定是主要诱因。当用户执行刷单任务时,数据传输可能因网络拥堵或平台维护而中断,导致资金无法实时到账。例如,卡盟的后台支付接口若与第三方支付系统(如支付宝或微信支付)存在兼容性问题,会引发交易失败或延迟。此外,用户操作错误也扮演关键角色:输入错误的账户信息、未完成验证步骤或违反任务要求(如刷单时使用虚假IP),都会触发平台的风控机制,自动冻结资金。这些技术性因素往往被忽视,但它们是不到账问题的直接导火索。平台规则方面,卡盟为防止欺诈行为,设置了严格的审核流程。如果用户刷东西时涉及违规操作,如重复刷单或使用非法工具,系统会标记账户并拒绝到账。这种设计虽保障了平台安全,却增加了用户误操作的风险,凸显了规则透明度的缺失。

不到账问题的影响远超个体损失,波及整个行业生态。对用户而言,资金未到账直接导致收益缩水,打击参与积极性。许多依赖卡盟刷单谋生的用户(如兼职者或小商家),一旦遭遇不到账,可能面临经济压力,甚至引发信任危机。例如,用户投入时间刷流量却未获报酬,会质疑平台的可靠性,进而转向其他渠道。对卡盟平台自身,不到账事件损害声誉,降低用户留存率。长期来看,这会削弱平台竞争力,因为用户更倾向于选择到账稳定的替代服务。行业层面,问题频发加剧了监管压力。中国近年来加强了对刷单行为的打击,依据《反不正当竞争法》,虚假交易被视为违法行为。卡盟刷东西不到账若涉及欺诈,可能引发法律风险,促使监管部门介入,导致整个行业面临整顿。这种连锁反应凸显了不到账问题的社会成本,它不仅是个体麻烦,更关乎行业可持续发展。

应对卡盟刷东西不到账的挑战,需从用户、平台和监管三方面协同发力。用户层面,提升操作规范是关键。建议用户在刷东西前,仔细阅读平台规则,确保账户信息准确无误,并使用正规网络环境执行任务。例如,避免使用VPN或代理IP,以防触发风控系统。同时,定期检查交易记录和账户状态,一旦发现不到账,立即通过官方渠道申诉。平台层面,卡盟应优化技术架构,增强系统稳定性。这包括升级支付接口,确保与第三方系统的无缝对接,并引入实时监控机制,快速识别异常交易。此外,提高规则透明度至关重要:平台应明确告知用户刷单的风险和到账条件,减少误操作空间。例如,设置任务前的提示窗口,提醒用户验证账户信息。监管层面,政府需完善法规框架,平衡创新与规范。通过制定行业标准,如强制卡盟平台实施资金托管制度,确保用户资金安全。同时,加强执法力度,打击恶意不到账行为,维护市场秩序。这种多维度策略能有效缓解不到账问题,推动行业向更透明、可靠的方向发展。

未来趋势显示,卡盟刷东西不到账问题将随技术进步和监管深化而演变。一方面,人工智能和区块链技术的应用有望提升系统效率。例如,AI算法可实时检测欺诈行为,自动处理到账异常,减少人为干预;区块链则能提供不可篡改的交易记录,增强资金透明度。另一方面,监管趋严将重塑行业格局。中国正推动数字经济规范化,卡盟平台若不主动整改,可能面临淘汰风险。用户行为也将变化:随着风险意识增强,更多人会选择合规的刷单方式,或转向合法的数字营销渠道。这种趋势预示着不到账问题虽短期难以根除,但通过技术赋能和制度完善,其发生率将逐步降低。最终,卡盟刷东西不到账的解决,不仅关乎个体权益,更体现了数字经济的成熟度——它要求各方共同构建一个以信任为基础的生态,让刷单行为回归其价值本质,而非沦为风险陷阱。