卡盟刷会员七天不到账,是数字服务领域中一个频繁出现的痛点,许多用户在尝试通过卡盟平台获取会员权益时,常遭遇此类延迟或失败。这一现象不仅引发用户困惑“怎么回事儿”,更折射出第三方代充服务在运营中的系统性挑战。深入分析,卡盟刷会员七天不到账的核心问题源于技术漏洞、操作风险和平台治理的交织,用户需理性应对以规避损失,同时行业也需通过规范升级来重建信任。

卡盟作为第三方服务平台,本质是连接用户与会员服务的桥梁,提供代充、代刷等便捷渠道。用户通过卡盟刷会员,旨在快速享受如视频、游戏或软件的VIP权益,但七天不到账的延迟却成为常见障碍。这种服务模式的价值在于降低用户门槛,尤其对预算有限或急需体验的用户而言,卡盟提供了一种低成本替代方案。然而,其应用场景也暴露了风险:用户依赖平台进行支付和权益分配,一旦系统失灵或操作失误,便导致会员服务无法及时到账。卡盟刷会员七天不到账的根源,往往在于平台与用户间的信息断层和监管不足,这需要从技术、操作和政策层面综合剖析。

从技术角度,卡盟刷会员七天不到账的“怎么回事儿”可归因于支付系统故障或数据同步延迟。卡盟平台通常依赖第三方支付网关处理交易,若支付接口出现拥堵或崩溃,资金虽已扣除,但会员激活指令未能即时传达至目标服务商。例如,网络波动或服务器过载可能导致数据包丢失,使会员权益在七天内无法到账。此外,卡盟的后台数据库若存在兼容性问题,如与会员服务提供商的API不匹配,也会引发同步延迟。技术故障虽非恶意,却放大了用户焦虑,尤其当平台缺乏实时状态反馈时,用户无从追踪进度,只能被动等待。

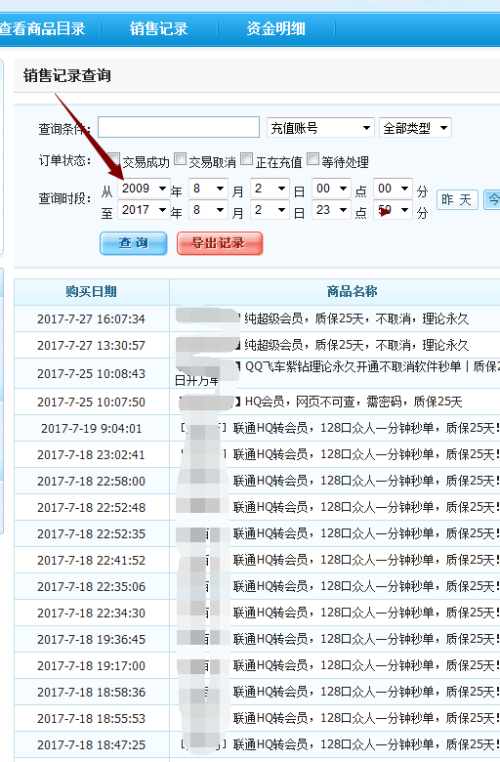

操作风险是另一关键因素,用户自身失误或平台流程缺陷常导致卡盟刷会员七天不到账。用户在提交订单时,若输入错误账号信息或选择错误服务类型,卡盟系统可能无法正确匹配会员权益,造成激活失败。平台方面,若审核流程不严谨,如未验证用户身份或服务有效性,易触发反欺诈机制,导致会员被临时冻结。例如,某些卡盟为规避风险,设置人工审核环节,但处理效率低下,使会员到账周期延长至七天以上。这种操作层面的疏忽,不仅浪费用户时间,还可能引发资金纠纷,凸显了卡盟在标准化管理上的不足。

平台政策和外部环境同样影响卡盟刷会员七天不到账的频率。卡盟作为灰色地带的服务,常面临服务商的严格监管,如视频平台或游戏公司打击非官方代充,一旦识别异常交易,便主动封禁会员,导致用户权益不到账。政策变动如反洗钱法规收紧,也会迫使卡盟加强风控,延长审核时间。外部因素如节假日流量激增或黑客攻击,进一步加剧系统负荷,使七天不到账问题频发。这些挑战反映了卡盟行业的脆弱性:其价值虽在于便捷,但过度依赖外部生态,一旦服务商政策调整,便引发连锁反应。

卡盟刷会员七天不到账的影响深远,波及用户、平台和整个行业。对用户而言,最直接的是经济损失和时间浪费,支付后无法享受会员服务,体验大打折扣,甚至可能遭遇二次付费。心理层面,用户对卡盟的信任度骤降,转向官方渠道或放弃服务,形成负面口碑。对平台,此类问题损害信誉,用户流失和投诉增加,运营成本上升,长期可能导致平台倒闭。行业层面,卡盟刷会员七天不到账的普遍化,加剧了数字服务市场的信任危机,用户对第三方代充整体产生怀疑,阻碍行业创新。这种连锁反应警示我们,卡盟若不优化治理,将难以维持可持续发展。

解决卡盟刷会员七天不到账的问题,需用户和平台协同行动。用户应主动预防:选择正规卡盟平台,核实其资质和用户评价;下单时仔细核对账号信息,避免输入错误;若遇延迟,及时通过客服渠道反馈,保留交易证据。平台则需强化内部机制:升级支付系统,采用区块链等技术确保数据实时同步;简化审核流程,引入AI自动化处理;建立透明反馈机制,让用户实时查询订单状态。此外,平台应与会员服务商合作,争取官方授权,减少政策风险。长远看,用户教育和行业自律是关键,卡盟需倡导合规运营,避免欺诈行为,共同构建健康生态。

未来趋势显示,卡盟刷会员七天不到账问题有望逐步缓解。技术进步如智能合约和分布式账本,将提升交易效率和透明度,减少人为干预。法规完善如《电子商务法》的细化,会推动卡盟行业规范化,要求平台承担更多责任。用户意识提升也促使需求转向官方渠道,卡盟若不转型,将面临淘汰。这一演变趋势预示,数字服务行业正从野蛮生长走向成熟,卡盟刷会员七天不到账的痛点终将成为历史。

卡盟刷会员七天不到账的挑战,本质是数字服务转型期的缩影,用户需以理性态度应对,选择可靠平台并主动维权;平台则应拥抱技术革新和合规运营,重塑行业形象。唯有如此,卡盟服务才能真正实现其便捷价值,避免成为用户信任的绊脚石。