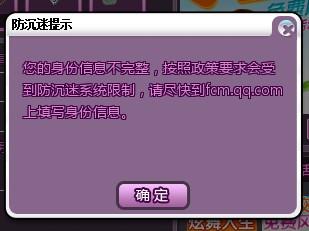

在当前的游戏监管环境中,卡盟服务声称能刷掉防沉迷系统,让用户摆脱时间约束,但其真实效果值得深入审视。防沉迷系统作为中国未成年人保护的核心机制,通过实名认证和游戏时长限制,旨在遏制过度沉迷。卡盟则指代那些提供账号共享、代理登录或技术绕过服务的第三方平台,承诺解除防沉迷束缚。然而,这种卡盟刷掉防沉迷的做法,真的能摆脱限制吗?从技术可行性、法律风险和社会影响看,答案远非简单肯定,反而暴露了多重挑战与隐患。

卡盟刷掉防沉迷的运作原理基于对防沉迷系统的技术规避。防沉迷系统由游戏开发商和监管机构联合部署,通过强制实名认证和实时监控游戏时长,确保未成年人每日不超过规定时间(如1-3小时)。卡盟服务则利用共享账号、虚拟身份或漏洞工具,让用户绕过这些验证,从而摆脱限制。例如,一些卡盟平台提供“代过实名”或“时间解锁”功能,声称能瞬间解除防沉迷约束。这种应用看似便捷,尤其吸引那些渴望延长游戏时间的青少年或成年玩家,但实际效果往往短暂且不稳定。防沉迷系统持续升级,通过AI识别和大数据分析,能快速检测异常登录行为,导致卡盟方法频繁失效。因此,卡盟刷掉防沉迷的短期便利,掩盖了其内在的技术脆弱性。

从挑战角度分析,卡盟刷掉防沉迷面临严峻的技术和法律障碍。技术上,防沉迷系统并非静态,而是动态演进的游戏监管工具。中国监管部门如国家新闻出版署,定期更新政策,强化人脸识别和设备绑定机制,使绕过难度倍增。卡盟服务依赖的漏洞或共享账号,易被系统识别为异常活动,触发封号或限制。法律层面,卡盟行为直接违反《未成年人保护法》和《网络游戏管理暂行办法》,这些法规明确禁止任何规避防沉迷的措施。用户一旦被发现,不仅面临账号永久封禁,还可能承担法律责任,如罚款或行政处罚。卡盟刷掉防沉迷的尝试,本质上是对监管框架的对抗,而非可持续解决方案。这种挑战源于防沉迷系统的设计初衷:它不仅是技术工具,更是社会保护的基石,任何绕过行为都与之背道而驰。

卡盟刷掉防沉迷的价值主张虽具诱惑,但实际收益远低于风险。短期内,用户可能通过卡盟服务摆脱限制,享受无约束的游戏体验,尤其对时间敏感的玩家而言,这看似提升了娱乐自由度。然而,这种价值是虚假且短暂的。卡盟平台常收取高额费用,却无法保证服务稳定性,导致用户经济损失。更深层的风险在于,绕过防沉迷会加剧游戏沉迷问题,损害身心健康。研究表明,过度游戏与焦虑、学业下降等负面后果相关,而防沉迷系统正是为缓解这些社会成本而设。卡盟服务虽标榜“解放限制”,实则助长了不健康习惯,违背了其潜在价值。相比之下,合规游戏或寻求专业帮助,才是更可持续的路径。

趋势层面,卡盟刷掉防沉迷的可行性正快速衰减。随着中国监管趋严,防沉迷系统已从单一游戏扩展至全平台覆盖,包括短视频和社交应用。监管部门正推动跨行业协作,利用区块链和AI技术实现更精准的监控。例如,2023年新规要求游戏公司接入统一防沉迷平台,实时共享用户数据。这种趋势使卡盟服务面临更大压力:其技术手段如VPN或账号共享,越来越容易被追踪和封堵。同时,社会舆论也转向支持严格监管,公众对未成年人保护的意识提升,进一步挤压卡盟的生存空间。未来,卡盟刷掉防沉迷可能沦为边缘行为,而非主流选择,因为监管生态正朝着全面合规方向演进。

深度分析显示,卡盟刷掉防沉迷的可行性极低,源于其与系统本质的冲突。防沉迷系统并非孤立存在,而是嵌入国家网络安全和社会治理的框架中。它依赖多层防护:从技术端的加密认证,到法律端的严厉惩处,再到社会端的家庭监督。卡盟服务试图以点状突破对抗整体体系,注定徒劳。常识表明,任何绕过机制都需不断适应系统升级,但卡盟平台缺乏持续创新能力,往往沦为“打地鼠”游戏——用户刚找到漏洞,系统便已修复。此外,绕过行为还涉及道德争议:它削弱了未成年人保护的努力,可能诱导青少年走向违规。卡盟刷掉防沉迷的尝试,实则是自我欺骗的陷阱,而非真正的解脱。

回归主题核心,卡盟刷掉防沉迷并不能真正摆脱限制,反而可能带来更严重的后果。建议玩家和家长优先选择合规途径,如利用游戏内置的家长控制功能或寻求心理咨询,以培养健康习惯。阐明影响:绕过防沉迷不仅危及个人账号安全,还可能引发连锁反应,如家庭矛盾或社会信任危机。关联现实:在数字化时代,遵守规则比投机取巧更能保障长远利益,防沉迷系统正是这一理念的体现。凝练价值:真正的自由源于自律而非规避,拥抱监管下的平衡游戏,才能实现娱乐与生活的和谐共存。