卡盟刷防沉迷,真的能绕过系统检测吗?这一疑问在游戏社区和网络安全领域持续发酵,反映出玩家对防沉迷系统的规避尝试与技术防御之间的激烈博弈。卡盟,作为游戏卡券或代充服务的平台,常被用于提供刷防沉迷的“解决方案”,声称能绕过游戏内置的时间限制和实名认证检测。然而,这种做法的可行性、风险及长期影响值得深入剖析。卡盟刷防沉迷本质上是一种技术对抗行为,短期内可能利用系统漏洞绕过检测,但长期来看,随着防沉迷技术的升级和监管强化,其不可持续性愈发凸显,且伴随法律、道德和安全层面的多重隐患。

卡盟刷防沉迷的核心概念源于防沉迷系统的普及。防沉迷系统是游戏企业为响应国家政策,针对青少年玩家设计的保护机制,通过实名认证、游戏时长限制和消费上限来防止过度沉迷。卡盟则作为第三方平台,提供代充、账号共享或脚本工具等服务,帮助玩家规避这些限制。例如,一些卡盟声称能通过虚假身份信息或自动化脚本绕过系统检测,让玩家无限时游戏。这种行为的“价值”看似在于满足玩家的即时需求,如延长游戏时间或解锁内容,但实则隐藏着巨大风险。从技术角度看,防沉迷系统依赖实时监控和大数据分析,卡盟的绕过手段往往基于临时漏洞,如利用未修复的API接口或伪造认证数据。然而,游戏公司不断升级检测算法,引入AI和机器学习来识别异常行为,使得卡盟的“成功”率逐年下降。现实中,许多玩家尝试后遭遇账号封禁或数据泄露,证明绕过并非易事。

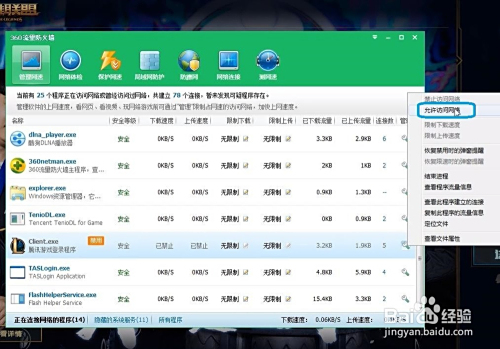

探讨卡盟刷防沉迷是否能绕过系统检测,需从技术挑战入手。系统检测机制包括多重防线:实时行为监控、IP地址追踪、设备指纹识别和生物特征验证。卡盟提供的工具或服务,如脚本或代理服务器,虽能短暂伪装玩家身份,但容易被高级算法识别为异常模式。例如,防沉迷系统通过分析游戏时长曲线和登录频率,能快速区分真实玩家与自动化脚本。卡盟刷防沉迷的“绕过”往往只是表象,实际是系统容忍的短暂窗口期,而非永久破解。 此外,游戏企业与安全厂商合作,构建动态防御体系,定期更新补丁封堵漏洞。这导致卡盟的“解决方案”频繁失效,玩家需不断更换工具或服务,增加成本和风险。基于行业常识,绕过检测的可行性高度依赖于系统版本和响应速度,但整体趋势是防御方占据优势,因为防沉迷系统整合了云安全和边缘计算,实现实时威胁响应。

卡盟刷防沉迷的应用场景和潜在风险不容忽视。在价值层面,它吸引部分玩家追求“自由”游戏体验,尤其青少年群体易受诱惑,认为卡盟是便捷的“捷径”。然而,这种应用本质上是违规行为,违反《未成年人保护法》和游戏服务协议。风险维度包括:法律层面,玩家可能面临行政处罚或民事赔偿;安全层面,卡盟平台常携带恶意软件,窃取个人信息或账号资产;道德层面,它削弱防沉迷系统的保护作用,助长游戏成瘾问题。例如,一些玩家使用卡盟服务后,遭遇账号被盗或财产损失,凸显其不可靠性。从社会影响看,卡盟刷防沉迷的泛滥会引发监管反弹,促使政府出台更严格的法规,如近期加强的实名认证和面部识别要求。这形成恶性循环:绕过尝试越频繁,系统升级越快,最终玩家权益受损。因此,卡盟的“价值”实为短期幻觉,长期代价高昂。

展望未来趋势,卡盟刷防沉迷的挑战将加剧,技术对抗进入新阶段。防沉迷系统正融合区块链和生物识别技术,实现不可篡改的身份验证,使绕过难度指数级上升。同时,监管框架持续完善,如国家网信办推动的“网络游戏防沉迷实名认证系统”,要求全行业接入统一数据库,卡盟的生存空间被压缩。趋势显示,卡盟刷防沉迷正从技术问题演变为社会治理议题,企业、政府和玩家需协同应对。 建议玩家放弃绕过尝试,转而通过官方渠道管理游戏时间;企业应强化系统透明度,如提供家长监控工具;政府则需加大执法力度,打击非法卡盟平台。现实中,健康游戏环境的构建依赖多方努力,而非技术对抗。卡盟刷防沉迷的“绕过”神话终将破灭,取而代之的是可持续的合规路径。

卡盟刷防沉迷的实践揭示了一个核心现实:技术对抗无法替代规则遵守,绕过检测的尝试终将付出代价。玩家应认识到,防沉迷系统是保护而非束缚,其价值在于促进身心平衡。企业需持续创新防御机制,确保系统公平有效;社会则需倡导理性游戏文化,减少对卡盟等灰色地带的依赖。最终,实现游戏产业的健康发展,需以合规为基石,而非冒险绕行。