卡盟,这个在数字商品交易领域曾占据重要位置的平台形态,如今已难觅踪迹。对于许多经历过其繁荣期的用户而言,“卡盟去哪儿了?为何找不到曾经的平台?”不仅是对一个现象的追问,更是对数字交易生态演变的深层思考。卡盟的消失并非偶然,而是政策监管、市场迭代与技术革新共同作用的结果,其背后折射出数字商品交易从野蛮生长到规范成熟的必然路径。

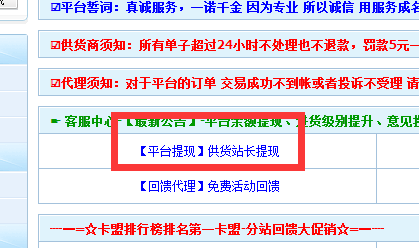

回溯卡盟的兴起,本质上是早期数字商品交易供需矛盾的产物。在2010年前后,随着网络游戏、虚拟服务的爆发式增长,用户对点卡、话费充值、游戏道具等数字商品的需求激增,但官方渠道往往存在覆盖不足、流程繁琐等问题。卡盟平台应运而生,通过聚合大量供应商与分销商,构建起“上游供货—中间分销—下游零售”的链条,以低价、便捷的优势迅速占领市场。其核心价值在于解决了数字商品流通的“最后一公里”问题:中小网吧店主、个人卖家可通过卡盟低价拿货,消费者则能以更灵活的方式完成充值。这种模式一度成为数字商品交易的主流,甚至催生了“卡商”“代理”等细分职业,形成庞大的地下经济网络。

然而,这种繁荣背后潜藏着难以忽视的合规风险,政策监管的收紧成为卡盟消失的直接推手。卡盟交易的匿名性、跨区域性,使其极易成为洗钱、盗刷、诈骗等违法行为的温床。部分平台为追求利润,对供应商资质审核形同虚设,导致盗刷信用卡、黑卡充值等乱象频发,严重扰乱金融秩序。2016年起,央行等部门相继出台《非银行支付机构网络支付业务管理办法》《关于防范代币发行融资风险的公告》等政策,对虚拟货币、预付卡充值实施严格监管,明确要求“不得为非法交易提供支付服务”。卡盟依赖的第三方支付通道陆续被切断,资金流转面临“断崖式”打击。与此同时,公安部持续开展“净网行动”,对涉及黑产的卡盟平台进行专项打击,大量头部平台被关停,从业者纷纷转型或退场,整个行业迅速萎缩。

市场需求的迭代则从根本上瓦解了卡盟的生存根基。随着数字经济的成熟,用户对交易安全、服务体验的要求显著提升,而卡盟模式的固有缺陷愈发凸显。一方面,官方渠道的完善大幅挤压了卡盟的生存空间:游戏厂商、电信运营商自建充值系统,通过“首充优惠”“积分回馈”等活动吸引用户,支付宝、微信支付等聚合支付平台也直接接入数字商品服务,用户无需再通过多层分销完成交易。另一方面,数字商品的形态发生转变——从传统的点卡、话费,演变为虚拟会员、数字内容、云服务等多元化产品,这些商品往往与用户账号深度绑定,难以通过卡盟进行标准化分销。当“便捷低价”不再成为稀缺优势,而“安全风险”却持续放大时,用户自然用脚投票,卡盟的市场基础逐渐瓦解。

技术革新则加速了卡盟的淘汰进程。区块链、大数据、人工智能等技术的应用,让数字商品交易的可追溯性、安全性大幅提升。官方平台通过大数据分析用户行为,精准识别异常交易;区块链技术可实现数字商品从发行到流转的全链路记录,从根本上杜绝盗刷、洗钱等问题。相比之下,卡盟依赖的“人工对账”“私下交易”等模式,技术含量低、风险控制能力弱,在数字化浪潮中显得格格不入。此外,社交电商、直播带货等新渠道的兴起,也为数字商品分销提供了更高效、更合规的路径,进一步分流了卡盟的用户与商家。

值得注意的是,卡盟的消失并非数字商品交易生态的“损失”,而是市场自我净化的必然结果。其兴衰印证了一个基本规律:任何脱离合规框架、依赖信息不对称的商业模式,终将在监管完善与技术进步中失去生存土壤。对于当下的数字交易平台而言,卡盟的教训尤为深刻:唯有将合规置于首位,通过技术创新提升服务效率与安全性,才能真正实现可持续发展。用户对数字商品的需求从未消失,但满足需求的方式必须从“灰色便捷”转向“阳光合规”,这既是监管的要求,也是市场成熟的标志。

如今,当人们再问“卡盟去哪儿了”,答案或许已不言自明——它消失在数字经济规范化发展的浪潮中,成为特定历史阶段的产物。那些曾通过卡盟完成充值的用户,如今已习惯在官方平台或聚合支付服务中享受更安全、更便捷的体验;而曾经的卡商与代理,也在合规转型的探索中寻找新的定位。数字商品交易的故事仍在继续,只是主角已从曾经的“卡盟”,变为更规范、更透明、更高效的数字服务生态。这既是市场的选择,也是时代的必然。