在探讨卡盟如今还能找到吗,它是否依然存在?这一核心问题时,我们必须从虚拟经济的演变角度切入。卡盟平台作为早期数字交易的中介,其本质功能并未消失,而是以更分散和融合的形式存在于当今网络生态中。 这种存在性并非简单的二元答案,而是涉及技术迭代、监管环境和用户需求的复杂互动。卡盟,即专门用于游戏点卡、手机充值卡等虚拟商品交易的平台,曾因便捷性和低成本而风靡一时。然而,随着数字支付系统的普及和法规的收紧,传统卡盟网站的数量已大幅减少,但其核心价值——促进虚拟资产的流通——依然在新兴渠道中延续。这一现象揭示了虚拟经济中中介角色的韧性与适应性,值得深入剖析其现状、挑战和未来走向。

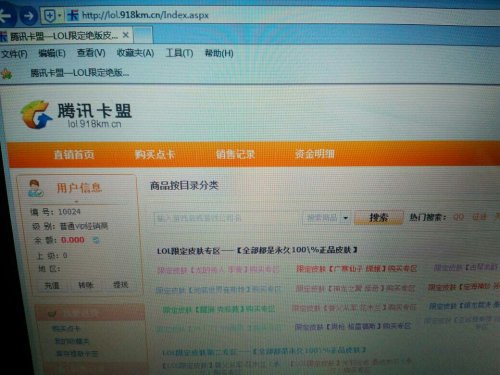

卡盟的概念起源于2000年代,当时互联网普及和游戏产业爆发催生了对点卡交易的需求。用户通过卡盟平台购买或出售游戏点卡、Q币等虚拟商品,平台则收取佣金作为盈利模式。这种模式的价值在于降低了交易门槛,尤其对缺乏支付工具的玩家和商家而言,卡盟提供了高效、低成本的解决方案。应用场景广泛,从个人玩家充值到小型商家批量采购,卡盟一度成为虚拟经济的支柱。然而,随着智能手机和移动支付的兴起,如支付宝和微信支付的普及,用户可以直接通过官方渠道完成交易,卡盟的便捷性优势被削弱。同时,监管趋严,如反洗钱法规和网络安全法的实施,迫使许多不合规的卡盟平台关停或转型。尽管如此,卡盟的核心功能并未消亡,而是融入了更广泛的数字交易平台。例如,一些综合电商平台如淘宝或拼多多,仍允许商家销售虚拟商品,实质上继承了卡盟的流通角色。这种演变表明,卡盟的存在性已从独立平台转向嵌入式服务,用户虽难以找到传统意义上的卡盟网站,但相关交易活动依然活跃。

当前,卡盟面临的主要挑战源于技术替代和合规压力。一方面,区块链和加密货币的兴起为虚拟资产交易提供了去中心化解决方案,用户可直接通过智能合约进行点对点交易,无需中介平台。这进一步挤压了卡盟的生存空间,使其在技术层面显得过时。另一方面,监管环境日益严格,中国政府对虚拟商品交易实施了更严格的实名制和资金监控,卡盟平台若未取得合法资质,极易被取缔。例如,过去常见的卡盟网站因涉及洗钱或欺诈风险而频繁被查封,导致用户信任度下降。此外,市场竞争加剧,大型游戏公司如腾讯或网易,已建立官方充值系统,提供更安全的服务,吸引用户远离第三方卡盟。这些挑战使得传统卡盟的可见度大幅降低,用户如今若想找到类似服务,需转向更隐蔽或合规的渠道,如社交媒体群组或专业论坛,但这伴随着更高的风险。卡盟的衰落并非终结,而是其形态的重塑过程,反映出虚拟经济对安全性和效率的更高要求。

从趋势分析看,卡盟的存在性正以新形式延续,并与数字经济的整体发展同步。虚拟商品交易的需求依然旺盛,尤其在游戏、直播和数字内容领域,用户对点卡、会员资格等资产的流通需求未减。卡盟的演变趋势表现为“隐形化”和“融合化”:一方面,许多卡盟功能被整合进大型平台,如电商平台或游戏内置市场,用户无需专门寻找卡盟网站即可完成交易;另一方面,新兴技术如NFT(非同质化代币)为虚拟资产提供了更灵活的交易框架,卡盟的核心逻辑——中介流通——被重新定义。例如,一些区块链项目允许用户交易游戏内资产,实质上继承了卡盟的流通价值,但以更透明和合规的方式运作。此外,卡盟的可找到性也发生变化:用户如今通过搜索引擎或社交网络仍能发现相关服务,但需警惕非法平台。合法的卡盟替代品,如官方授权的充值代理商,已成为主流,它们在保留便捷性的同时,强化了安全措施。这一趋势表明,卡盟并未消失,而是演变为更适应现代网络环境的形态,其存在性取决于用户如何识别和利用这些新渠道。

对于用户而言,卡盟如今还能找到吗?答案是肯定的,但方式已变。用户若需进行虚拟商品交易,应优先选择官方渠道或合规平台,避免通过非正规卡盟网站以规避风险。例如,游戏官网或大型电商平台提供的安全服务,能有效保障资金安全。同时,卡盟的持续存在提醒我们,虚拟经济的韧性在于其适应能力——从独立平台到嵌入式服务,卡盟的演变促进了整个生态的健康发展。用户需提升数字素养,学会在复杂网络环境中识别合法交易机会,这不仅能满足个人需求,还能推动虚拟经济的规范化发展。卡盟的故事,本质上是数字中介在时代变迁中的缩影,其价值不在于形式,而在于持续满足流通需求的核心使命。