卡盟平台SVIP,真的能享受更多特权吗?这一疑问在数字消费时代日益凸显,尤其随着游戏充值、虚拟商品交易等卡盟平台的普及,SVIP作为顶级会员等级,其特权承诺常成为用户决策的关键。SVIP特权并非虚幻,但需谨慎评估其真实性与适用性,这取决于平台运营模式、用户需求及市场动态的综合作用。卡盟平台,作为提供数字产品交易的中介服务,如游戏点卡、虚拟货币等,其SVIP等级旨在通过额外福利提升用户粘性和消费频次。然而,特权是否名副其实,需从概念本质、价值实现、实际应用及潜在挑战多维度剖析。

卡盟平台SVIP的核心概念源于会员经济的分层策略。SVIP,即超级VIP或顶级会员,代表平台内最高级别的用户身份,区别于普通会员或VIP,其设计初衷是针对高频消费用户提供差异化服务。在卡盟生态中,这类平台通常以低价、便捷为卖点,SVIP特权则被包装为专属折扣、优先客服、独家活动等增值服务。例如,某些游戏卡盟平台宣称SVIP可享受充值返现比例提升、新游戏内测资格或专属客服通道。这些特权基于用户忠诚度模型,旨在通过高价值权益驱动复购率。然而,概念本身不等于现实,特权实现需平台具备稳定供应链和透明运营机制,否则易沦为营销噱头。用户需理解,SVIP特权是平台竞争策略的一部分,其真实性直接关联平台信誉和合规性,而非单纯的价格优势。

深入探讨SVIP特权的价值,关键在于其实际效用与用户需求的匹配度。在卡盟平台中,特权价值常体现在经济性、便捷性和尊享感三方面。经济性特权如折扣或返现,理论上能为用户节省成本,但实际效果受限于平台定价策略。例如,若平台基础价格虚高,SVIP折扣可能仅是表面优惠;反之,在透明定价的平台,SVIP返现比例可达5%-10%,长期累积可观。便捷性特权如优先处理订单或专属客服,可提升用户体验,尤其在高并发时段(如游戏新版本上线),SVIP用户能避免排队延迟,但依赖平台技术支撑,若系统不稳定,特权形同虚设。尊享感则涉及心理满足,如独家活动参与权,但这类特权往往缺乏实质内容,易被夸大。SVIP特权价值需量化评估,用户应计算自身消费频率:若月均充值额高,特权收益可能覆盖会员费;反之,低频用户可能得不偿失。价值实现还受市场环境影响,随着卡盟平台竞争加剧,部分平台为吸引用户,过度承诺特权,却因成本压力缩减服务,导致特权缩水,这凸显了理性判断的重要性。

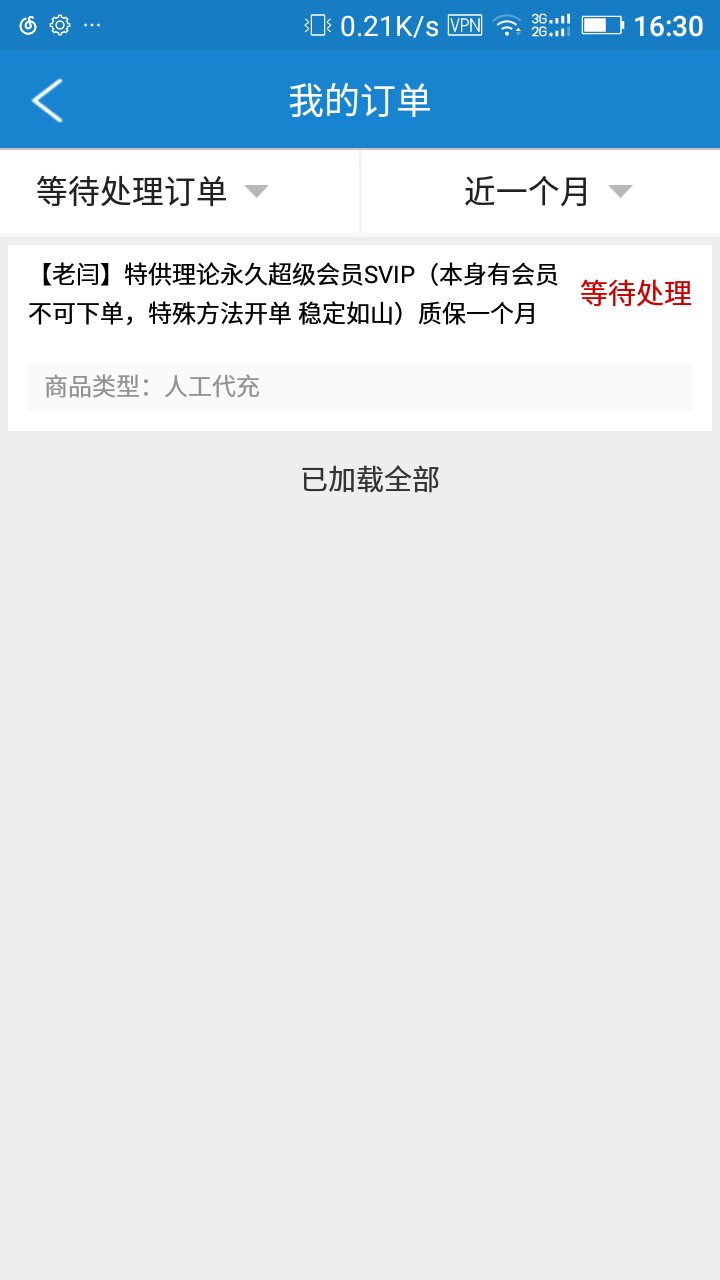

实际应用中,SVIP特权的体验呈现两极分化,反映平台差异和用户反馈。在成熟卡盟平台,如大型游戏充值平台,SVIP特权往往落地较好,用户报告显示,高频玩家通过专属折扣年省数百元,且优先客服显著提升问题解决效率。例如,某知名卡盟的SVIP用户可享受24小时专属通道,订单处理时间缩短50%,增强消费信心。然而,在中小型或新兴平台,特权应用常流于形式。用户投诉集中于特权兑现难:如宣称的“独家活动”实为公开推广,“优先访问”在高峰期失效。这源于平台资源有限,无法支撑SVIP承诺,或存在虚假宣传风险。应用场景还涉及用户行为差异:重度游戏玩家或数字商品收藏者,因高频消费更易感知特权价值;而 casual 用户可能觉得特权冗余。应用趋势显示,随着技术进步,部分卡盟平台引入AI客服和大数据分析,为SVIP提供个性化服务,如定制化折扣方案,这提升了特权实用性,但也带来隐私挑战,用户需权衡便利与数据安全。

SVIP特权面临的趋势与挑战不容忽视,直接影响其可持续性。当前,卡盟行业正经历整合期,头部平台通过规模化优化特权体系,而尾部平台则因竞争压力夸大宣传,导致特权泡沫化。趋势上,会员经济向精细化发展,SVIP特权从单一折扣转向综合权益包,如结合社交功能或内容服务,以增强用户粘性。挑战方面,监管趋严是关键:中国法律法规要求平台明示会员条款,禁止虚假宣传,但部分卡盟平台仍存在特权描述模糊问题,易引发纠纷。此外,用户认知偏差加剧挑战——许多消费者被“SVIP”标签吸引,却忽视实际条款,导致权益受损。市场饱和也带来挑战,新平台为突围,推出“超值SVIP”,但特权同质化严重,用户审美疲劳,削弱特权吸引力。这些挑战要求平台强化合规与透明,用户则需提升辨别力,避免被营销话术误导。

基于以上分析,卡盟平台SVIP特权的真实性并非绝对,而是动态平衡的结果。独特见解在于,特权价值高度依赖用户个体化需求:高频、高消费用户在优质平台能显著受益,特权成为消费杠杆;低频用户则应警惕“伪特权”,优先评估平台基础服务而非等级标签。建议用户在加入SVIP前,深入调研平台口碑、条款细则及历史兑现记录,结合自身消费习惯理性决策。同时,平台方应优化特权设计,确保可量化、可验证,以建立长期信任。SVIP特权本质是数字消费生态的缩影,其真实性与否,折射出市场成熟度与用户理性化进程,最终推动行业向更透明、可持续的方向演进。