在当今社会,闯红灯刷朋友圈集赞的行为,看似是个人社交互动的延伸,实则折射出深层次的社会伦理危机。这种行为将交通违规与社交媒体虚荣心捆绑,暴露出公共安全意识的淡薄和数字时代价值观的扭曲。闯红灯刷朋友圈集赞的本质,是对生命权的漠视和对社会规范的践踏,它绝非正常现象,而是需要全社会警惕的道德滑坡信号。

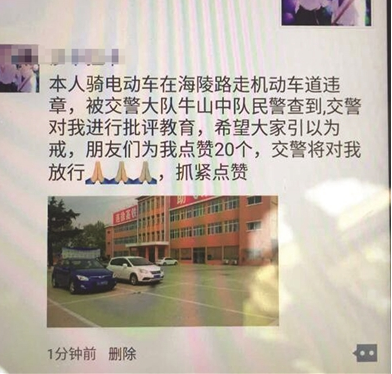

闯红灯本身是违反交通法规的典型行为,在现实中可能导致交通事故、人员伤亡。然而,当这种行为被转化为社交媒体的“表演”,问题变得更加复杂。一些年轻人为了在朋友圈获取点赞和评论,故意拍摄闯红灯的视频或照片,上传后期待虚拟认可。这种现象并非孤立,而是社交媒体文化泛滥的缩影。在点赞驱动下,冒险行为被美化,甚至成为“勇敢”的象征。例如,某短视频平台曾流行“挑战闯红灯”话题,参与者以集赞数为荣,却忽视了背后的法律风险。这种将违法行为娱乐化的倾向,严重侵蚀了社会公德基础,让公共安全沦为个人秀场的牺牲品。

从社会影响角度看,闯红灯刷朋友圈集赞的行为直接威胁公共秩序。交通规则的存在是为了保障所有人的安全,闯红灯不仅危及自身,更可能引发连锁反应,如追尾事故或行人伤亡。当这种行为被社交媒体放大,其负面效应呈指数级增长。研究显示,社交媒体上的危险内容会模仿效应,尤其对青少年群体影响深远。他们可能将点赞数量等同于社会地位,从而忽视现实后果。例如,某城市曾发生多起青少年因模仿“闯红灯集赞”视频而导致的交通事故,造成不可挽回的损失。这种行为的蔓延,反映出社会在数字转型中缺乏有效的教育和引导,导致个体责任感的缺失。

法律层面,闯红灯本身就是违法行为,依据《道路交通安全法》,闯红灯者可面临罚款、扣分甚至拘留。而将这种行为用于社交媒体,更可能涉及传播违法内容,违反《网络安全法》和《互联网信息服务管理办法》。平台虽有权删除违规内容,但算法推荐机制往往助推此类内容的传播,形成恶性循环。例如,某些平台为追求流量,对危险内容审核不严,甚至通过算法推送,鼓励用户参与挑战。这不仅是法律执行的漏洞,更暴露出技术伦理的缺失。当违法行为与社交奖励挂钩,法律的威慑力被削弱,社会秩序面临严峻挑战。

社交媒体的角色在此现象中尤为关键。点赞文化本质上是一种虚拟社交货币,用户通过获取认可来满足心理需求。然而,这种需求被平台算法异化,驱动用户追求极端行为以获得关注。闯红灯刷朋友圈集赞,正是这种异化的产物——它将现实风险转化为数字资本,让道德边界模糊化。例如,一些博主通过发布危险视频涨粉,再变现获利,形成“违法-点赞-获利”的闭环。这种模式不仅扭曲了社交价值,还助长了浮躁风气。用户在点赞互动中,无形中成为共谋者,默许了行为的荒谬性。社交媒体本应是连接工具,却成了道德风险的放大器,这需要平台承担更多责任,如加强内容审核和用户教育。

挑战在于,如何平衡个人表达自由与公共安全。在数字时代,社交媒体是现代人生活的一部分,禁止所有互动不现实,但放任自流更不可取。解决方案需多方协同:政府应强化法律执行,加大对闯红灯行为的处罚力度,并联合平台开展公益宣传;教育机构需将交通安全和数字素养纳入课程,培养青少年的批判性思维;社交媒体平台则应优化算法,优先推荐安全内容,并对违规用户实施限制。例如,某平台试点“安全积分”机制,奖励遵守规则的用户,而非点赞数。这种创新有助于重塑社交生态,让正能量成为主流。

更深层次上,闯红灯刷朋友圈集赞的行为反映了社会价值观的变迁。在物质丰富的时代,虚拟认可成为新的追求,但过度沉迷会导致现实感的丧失。个体可能将社交媒体视为真实世界的替代,忽视了现实责任。这种心态的蔓延,需要社会层面的反思:我们是否在技术进步中遗忘了人文关怀?唯有通过集体努力,才能重建健康的社会规范。例如,社区组织可以发起“安全打卡”活动,鼓励用户分享遵守交通规则的内容,用正面行为对抗虚荣心。

展望未来,随着元宇宙和虚拟现实的发展,此类行为可能演变为更复杂的数字冒险。但无论技术如何迭代,公共安全的核心价值不可动摇。闯红灯刷朋友圈集赞的行为,本质上是对社会契约的背叛。它提醒我们,在享受数字便利的同时,必须坚守道德底线。唯有将个人表达与公共安全相结合,才能在虚拟与现实之间架起桥梁,让社交媒体成为推动社会进步的力量,而非道德沦丧的温床。