卡盟平台的交易运作本质上是数字化时代虚拟商品流通的“中枢纽带”,其核心通过构建连接上游供应商、下游分销商与终端用户的多层级网络,实现虚拟商品(如游戏点卡、话费充值、影视会员等)的高效流转。这一运作模式的底层逻辑,在于通过数字化系统重构传统供应链中的信息流、资金流与商品流,以技术手段解决虚拟商品交易中的信任缺失、效率低下与资源错配问题。要深入理解其运作机制,需从角色定位、流程设计、技术支撑及价值分配四个维度展开剖析。

卡盟平台的核心角色构成可概括为“三方协同”体系:上游供应商是虚拟商品的源头,通常为游戏厂商、运营商或正版内容提供商,他们通过API接口或人工对接将商品库存接入平台;下游分销商则细分为一级代理、二级代理直至终端推广者,形成金字塔式的分销网络,负责触达C端用户;平台方自身扮演“基础设施提供者”角色,承担系统搭建、交易撮合、资金结算与风险管控等职能。这种分层架构并非简单的渠道叠加,而是通过“权限分级”与“利益捆绑”实现资源的高效渗透——一级代理凭借较高采购折扣获得利润空间,二级代理通过发展下级代理赚取差价,终端推广者则依托社交关系或私域流量完成商品销售,每一层级的角色都基于自身资源禀赋在链条中找到价值锚点,形成动态平衡的利益共同体。

交易运作的流程设计体现了数字化交易的典型特征:自动化与实时化。当终端用户产生购买需求时(如充值游戏点卡),下游分销商通过卡盟平台提供的后台系统提交订单,平台系统即刻向上游供应商发起库存查询请求,确认库存充足后自动扣减库存并生成虚拟商品兑换码(或直接完成充值),同时将订单状态同步至分销商与用户端。这一流程中,API接口技术的应用是关键,它实现了平台与供应商系统的无缝对接,将传统人工对接的“小时级”响应压缩至“秒级”,极大提升了交易效率。资金流转则采用“担保交易”模式:用户支付款项先由平台托管,待确认用户收到商品后,平台再将结算款项按约定比例分层级支付给各级分销商,这种机制有效规避了虚拟商品交易中“先款后货”的信任风险,成为平台维持生态稳定的核心保障。

技术支撑体系是卡盟平台实现规模化运作的底层基石,其核心由三部分构成:订单管理系统、风控系统与数据中台。订单管理系统通过分布式架构处理高并发请求,确保在促销高峰期(如节假日充值潮)系统的稳定性;风控系统则基于机器学习算法对异常交易行为进行实时监测,例如识别同一IP地址短时间大量下单、高频次更换收货账号等可疑操作,防止恶意刷单或欺诈交易;数据中台则承担着供需匹配的优化职能,通过分析历史交易数据、用户行为偏好及区域消费特征,为上游供应商提供库存调配建议,向下游分销商推送热销商品信息,实现从“人找货”到“货找人”的精准匹配,降低整个生态的库存积压与流量浪费。

从价值维度看,卡盟平台的交易运作模式对虚拟商品产业链具有重构意义。对上游供应商而言,平台通过聚合海量下游分销商,快速搭建起覆盖全国的扁平化销售网络,替代了传统层层代理的高成本渠道,降低了营销费用;对下游中小分销商而言,平台降低了虚拟商品创业的门槛——无需独立对接供应商、自建系统,仅需较低代理费即可接入全品类商品,依托平台提供的标准化服务开展业务;对终端用户而言,分销网络的密集化使得虚拟商品的购买场景更加多元,从线下网吧到线上社群均可完成交易,提升了消费便利性。这种多方共赢的价值分配机制,正是卡盟平台在虚拟商品领域持续存在的核心逻辑。

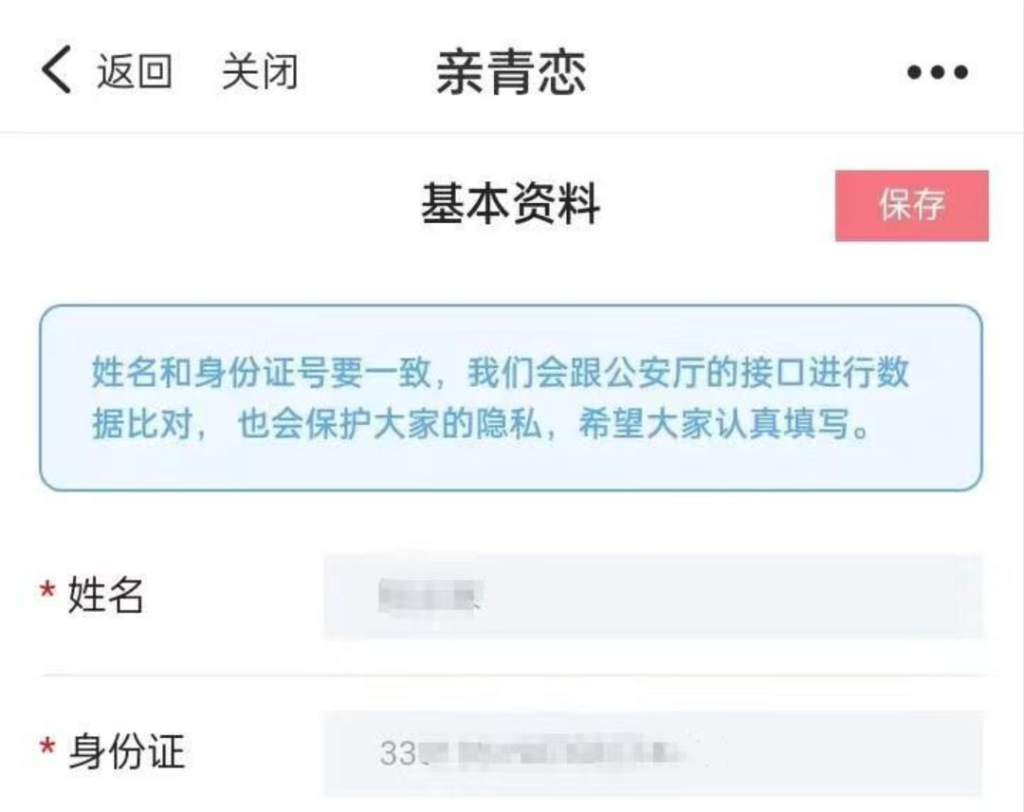

然而,卡盟平台的交易运作也面临显著挑战。合规风险是首要难题,部分平台为追求流量可能接入灰色商品(如外挂软件、盗版充值),或通过“发展下级代理”模式涉嫌传销,引发监管关注;信任危机同样不容忽视,当上游供应商出现库存不足、商品失效等问题时,平台作为中介方需承担用户投诉压力,而部分小型平台的风控能力不足,可能导致资金链断裂或数据泄露;此外,随着短视频电商、官方直营渠道的崛起,卡盟平台的“中间商”角色面临价值被挤压的风险,如何从单纯的交易通道向“服务+交易”的综合平台转型,成为其可持续发展的关键。

当前,卡盟平台的交易运作正呈现出三大趋势:一是合规化转型,头部平台开始建立严格的供应商资质审核机制,接入官方授权商品,并主动披露交易数据以接受监管;二是服务深化,通过为分销商提供营销工具、用户运营培训等增值服务,增强平台粘性;三是技术赋能,探索区块链技术在虚拟商品溯源中的应用,确保商品流转的透明性与不可篡改性,进一步夯实信任基础。这些趋势本质上是对“交易中介”价值的重新定义——从信息撮合的“轻模式”向深度服务的“重模式”演进,在数字化浪潮中寻找新的生态位。

卡盟平台的交易运作机制,是数字经济下供应链创新的一个微观缩影。它通过技术手段重构了虚拟商品的生产、分配与消费关系,在提升效率的同时,也折射出中介平台在合规、信任与价值创造之间的永恒博弈。未来,唯有将“交易效率”与“生态健康”置于同等重要位置,才能在复杂的市场环境中实现长期存续。