卡盟平台作为虚拟商品交易的集中枢纽,近年因游戏点卡、话费充值等数字化需求增长而快速扩张,但其背后潜藏的诈骗风险正持续攀升,用户稍有不慎便可能陷入资金损失与信息泄露的双重困境。这类平台以“低价”“便捷”为诱饵,利用虚拟商品非即时交付的特性构建诈骗陷阱,本质上已成为网络黑灰产的重要渗透领域,用户若缺乏审慎判断,极易成为不法分子的收割目标。

卡盟平台的核心运作模式是连接上游供应商与下游消费者,通过整合虚拟商品资源实现批量分销,理论上能提升交易效率。然而,这种模式的虚拟性与信息不对称性,为诈骗行为提供了天然温床。上游供应商资质审核形同虚设、平台资金监管机制缺失、交易过程缺乏第三方担保,这些结构性漏洞使得诈骗成本极低,而用户维权却困难重重。当平台以“超低价折扣”“限时特惠”等宣传吸引用户时,往往掩盖了其背后无实际供货能力、仅靠“拆东墙补西墙”维持运转的庞氏骗局本质,一旦资金链断裂,平台便会瞬间关闭服务器,用户账户余额与未交付商品均化为泡影。

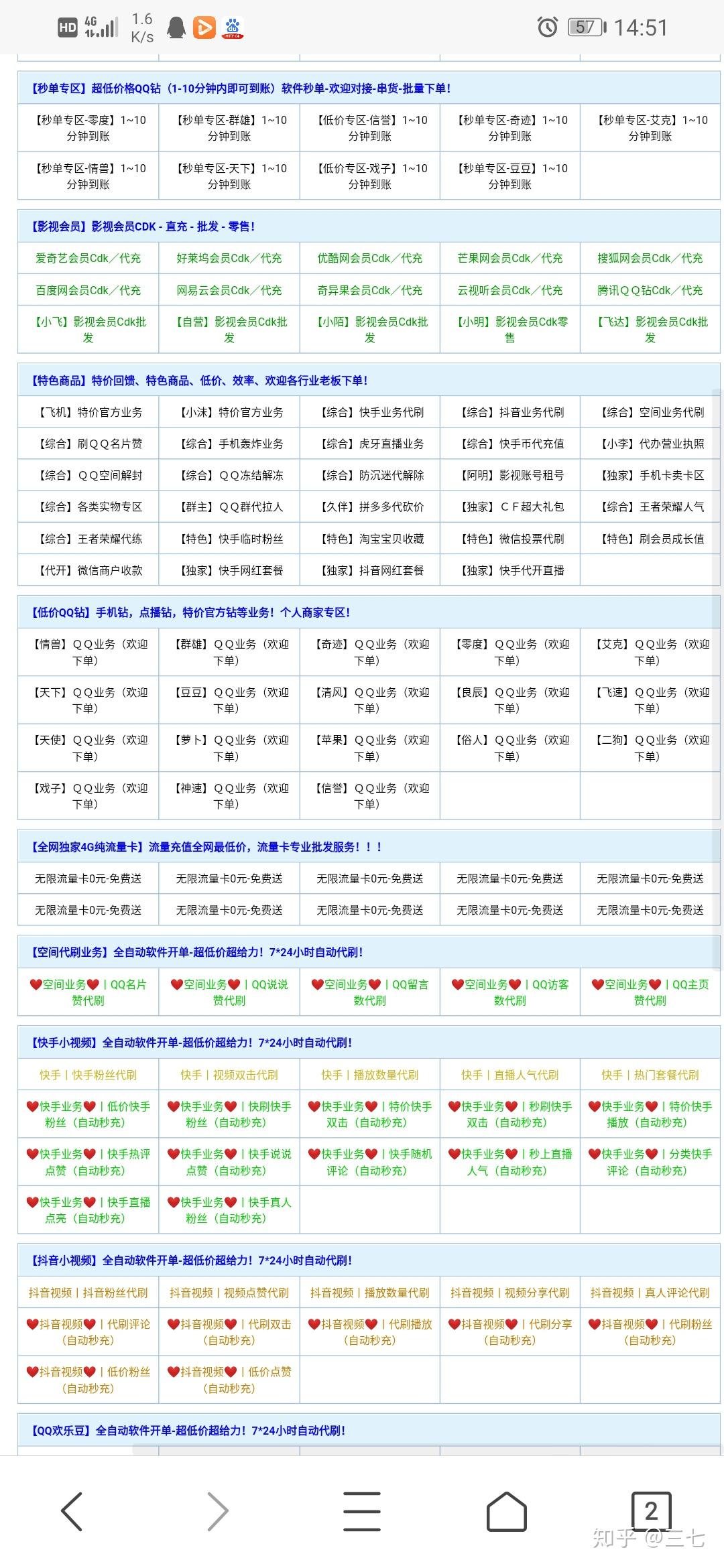

虚假商品交付陷阱是卡盟平台最常见的诈骗手段。不法平台通过伪造上游合作证明、展示虚假库存信息,诱导用户购买游戏点卡、影视会员等虚拟商品。用户付款后,平台或以“系统维护”“卡密延迟”等理由拖延,或直接提供无效、重复使用的卡密。由于虚拟商品的虚拟性,用户难以在交易前验证商品真实性,而平台客服往往在用户发现问题后迅速失联。更隐蔽的是,部分平台会通过“小额测试”建立信任——先让用户成功购买少量低价商品,当用户放松警惕进行大额交易时,便直接卷款跑路。这种“放长线钓大鱼”的策略,利用了用户对“已成功交易”的信任心理,诈骗成功率极高。

平台卷款跑路风险则与资金池失控密切相关。部分卡盟平台要求用户预先充值到平台账户,再通过账户余额购买商品,这种模式本质上形成了资金池。若平台缺乏第三方资金监管,运营者可随意挪用用户资金用于高风险投资或个人挥霍。一旦平台出现资金缺口,运营者便会以“服务器升级”“对接新支付渠道”等借口暂停提现,最终直接关闭平台,导致用户充值资金血本无归。此类事件中,平台运营主体往往为空壳公司,注册信息虚假,用户即便报警也难以追踪资金去向,维权成本远高于损失金额。

用户信息盗用隐患同样不容忽视。卡盟平台在注册环节普遍要求用户提供手机号、身份证号等敏感信息,部分平台甚至强制要求绑定银行卡。这些信息一旦被平台非法收集或泄露,极有可能被用于电信诈骗、网络贷款等违法犯罪活动。更有甚者,平台会利用用户信息进行“账户盗刷”——通过窃取的账户密码登录用户在其他平台的账号,进行消费或转账。由于用户在不同平台常使用相同密码,这种“撞库”攻击的成功率极高,导致用户在不知情的情况下遭受二次损失。

卡盟平台诈骗风险高发,根源在于监管滞后与平台责任缺位。当前,针对虚拟商品交易的专门法规尚未完善,平台资质审核、资金监管、信息保护等环节缺乏明确标准,导致大量“三无平台”(无资质、无监管、无担保)游离于法律边缘。同时,部分平台为追求流量与利润,故意放松对供应商的审核,甚至与诈骗团伙勾结,通过分润模式参与诈骗分成。用户层面,贪图低价的心理、对虚拟交易风险认知不足,也进一步助长了诈骗行为的滋生。

面对卡盟平台的诈骗陷阱,用户需构建“全流程风险防控体系”。在平台选择阶段,应优先查验资质合规性——通过国家企业信用信息公示系统核实平台注册信息,确认是否具备增值电信业务经营许可证(ICP证),避免选择无备案、无实体办公地址的“空壳平台”。同时,可通过行业论坛、消费者投诉平台等多渠道了解平台口碑,警惕过度宣传“零风险”“稳赚不赔”的平台。交易过程中,务必坚持“小额测试、分次交易”原则,首次购买尽量选择低价商品,确认交付正常后再逐步增加交易金额;支付方式上,优先使用第三方担保支付(如支付宝担保交易),避免直接转账或预付大额资金到平台账户。信息保护方面,注册时仅提供必要信息,不轻易绑定银行卡,定期修改平台密码,避免与其他平台使用相同密码。

卡盟平台的诈骗风险本质是虚拟经济野蛮生长的副产品,其治理既需要监管层面尽快填补制度空白,更需要用户将“谨慎选择”内化为交易习惯。唯有用户主动提升风险识别能力,拒绝“低价诱惑”,坚持合规交易,才能从需求端压缩诈骗空间的生存土壤。在虚拟交易日益普及的当下,每一次审慎的选择,不仅是对个人财产安全的守护,更是推动行业走向规范化的力量。