卡盟用户投诉无门的现象正在成为虚拟商品交易领域的维权痛点——当商家失联、平台推诿、投诉渠道形同虚设时,‘卡盟投诉无效’不再是个别用户的遭遇,而是折射出行业机制缺陷与用户权益保障的深层矛盾。面对这一困境,传统的平台投诉路径为何失效?用户又该如何突破维权壁垒,构建有效的权益保护网络?要解答这一问题,需先厘清卡盟投诉无效的根源,再从法律、行政、行业及用户自身四个维度探索可行的维权路径。

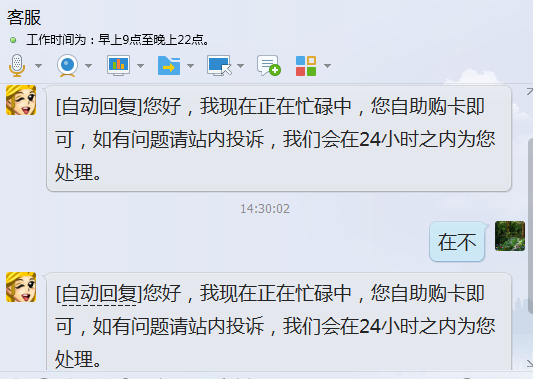

卡盟作为连接虚拟商品供应商与消费者的第三方平台,其核心价值在于通过整合资源降低交易成本,但这一模式的特殊性也为维权埋下隐患。投诉无效的核心症结在于责任主体的模糊化:多数卡盟平台以“信息撮合方”自居,通过用户协议规避自身责任,将纠纷推向商家;而虚拟商品交易中的商家往往缺乏实体运营资质,一旦出现跑路、商品虚假等问题,用户便陷入“找不到人、没人负责”的困境。此外,虚拟商品的非标性与即时性特征,使得交易证据难以固化——游戏点卡、话费充值等商品在交付后即完成权属转移,若存在金额不符、到账延迟等问题,用户常因缺乏有效的交易凭证(如电子合同、物流记录)而举证不能。更关键的是,卡盟行业的投诉机制普遍存在形式化倾向:平台客服响应迟缓、处理流程不透明,甚至设置“投诉时效”“金额门槛”等隐性条款,导致用户的合理诉求被层层过滤,最终石沉大海。

从行业特性看,卡盟的“去中心化”交易模式进一步加剧了维权难度。与传统电商平台不同,卡盟平台上的商家多为个人或小型团队,分散在全国各地,跨地域交易使得管辖权确定成为难题——用户若想通过诉讼维权,需面对异地立案、成本高昂的现实障碍。同时,虚拟商品的价值认定缺乏统一标准,例如游戏道具“描述不符”是否构成欺诈、虚拟货币充值后的汇率损失由谁承担等问题,现有法律法规尚未给出明确界定,导致平台与商家常借此推卸责任。监管层面的滞后性同样不容忽视:卡盟行业长期处于“灰色地带”,既未明确归属于某一特定监管部门,也缺乏针对性的行业规范,用户投诉时往往面临“市场监管、网信、工信等多部门职责交叉”的困境,最终因投诉渠道分散而难以形成有效合力。

面对投诉无效的困局,用户并非束手无策,多维度维权路径正在逐步清晰。法律途径是最根本的解决方式,尽管存在成本与时间的挑战,但其权威性不可替代。根据《电子商务法》第三十八条,平台若知道或应当知道商家侵权而未采取必要措施,需与商家承担连带责任——用户可收集平台未审核商家资质、未公示商家信息等证据,主张平台责任。在证据收集方面,需重点关注电子证据的固化:交易全程截图(含商品页面、支付凭证、订单编号)、与商家的沟通记录(优先使用平台官方聊天工具,避免私下微信沟通)、以及平台对投诉处理的回复记录,均需通过时间戳、区块链存证等方式固定,以满足司法实践中“真实性、合法性、关联性”的要求。对于小额纠纷(通常指金额低于当地上年度就业人员年平均工资30%),可适用小额诉讼程序,实行一审终审,大幅降低时间成本。

行政投诉是突破平台推诿的有效手段。用户可向市场监管部门(12315平台)举报卡盟平台未履行《消费者权益保护法》第四十四条规定的“提供商家真实信息、协助维权”义务,或商家存在虚假宣传、欺诈等行为;若涉及电信类虚拟商品(如话费、流量充值),还可向工信部申诉,要求运营商核查充值渠道的合法性。值得注意的是,行政投诉的关键在于“精准定位监管对象”:若平台本身未办理ICP备案或增值电信业务许可证,可向网信办举报其非法运营;若平台存在泄露用户个人信息的行为,可依据《个人信息保护法》向公安机关报案。通过行政部门的介入,既能对平台形成压力,也可能推动行业监管政策的完善。

舆论监督与集体维权正在成为用户对抗平台优势的重要工具。在社交媒体时代,用户通过微博、抖音等平台曝光维权经历,或通过黑猫投诉、21CN聚投诉等专业消费维权平台集中发声,能快速引发公众关注,倒逼平台介入处理。但需注意,舆论维权需基于事实,避免因情绪化表达构成诽谤。更具建设性的是集体维权:当同一卡盟平台出现批量用户投诉时,受害者可通过建立维权群、委托共同律师的方式,整合证据资源,分摊诉讼成本。集体维权不仅能增强与平台谈判的筹码,更能引起监管部门对行业乱象的重视,推动从个案解决到行业整治的转变。

事前预防是降低维权成本的核心策略。用户在选择卡盟平台时,需主动核查其资质:通过工信部官网查询ICP备案信息,确认平台运营主体;查看平台是否公示商家营业执照、增值电信业务许可证等关键资质;优先选择有第三方资金托管、提供交易保险的平台。交易过程中,务必养成“全程留痕”的习惯:拒绝私下转账,所有支付均通过平台官方渠道;对商品描述、服务承诺等关键信息截图保存;要求商家提供电子发票或加盖公章的交易凭证。此外,理性消费至关重要——警惕“低价诱惑”,对远低于市场价的商品保持警惕;仔细阅读用户协议中关于退换货、投诉流程的条款,避免因“已知晓风险”等格式条款丧失维权资格。

卡盟投诉无效的破解,终究需要用户从“被动申诉者”转向“主动维权者”,通过证据意识的强化、法律工具的运用及多方资源的整合,将个体维权行动汇聚成推动行业规范的合力。当每一次维权都成为对平台责任的追问、对行业规则的重塑,卡盟交易才能从“信任透支”走向“信用重建”,用户的虚拟财产权益才能真正获得坚实保障。维权不仅是为了挽回个体损失,更是推动数字经济时代交易规则完善的重要力量——这或许正是“卡盟投诉无效”背后,用户最应坚守的维权价值。