在当今网络时代,当“点赞”从手动输入到指尖轻触,再到算法预判的“秒赞”自动弹出,当“刷屏”从人工浏览升级为批量操作的“秒刷”一键完成,互动方式正经历一场静默却深刻的革命。秒赞秒刷不仅是一种技术现象,更是社交关系、传播逻辑与用户心理的复合变量,它以效率之名重塑了互动的形态,却也以速度之刃切割着情感的深度。 这种改变并非简单的工具升级,而是从“互动的延时性”到“即时反馈的强迫性”,从“内容的深度解读”到“符号的快速消费”的整体转向,其影响远超个体感知,正在重构网络社交的底层逻辑。

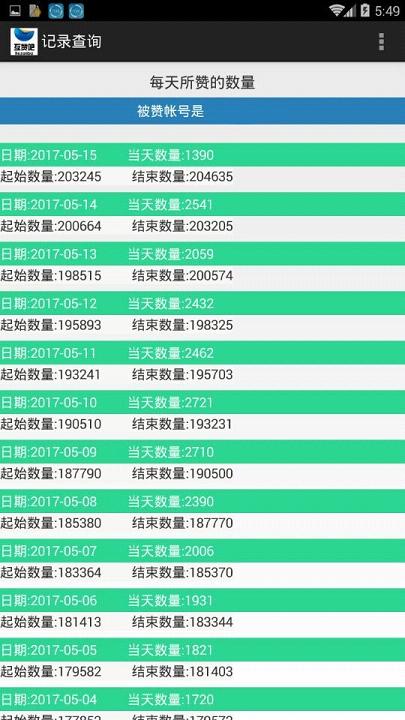

秒赞秒刷,本质上是技术驱动下互动行为的“极致简化”——前者依托社交媒体的“一键点赞”与算法推荐的“兴趣匹配”,实现从内容触达到反馈确认的毫秒级响应;后者则借助第三方工具或平台内置功能,实现对特定内容(如朋友圈、微博、短视频)的批量浏览、点赞、评论,以“量”换取曝光率与社交可见性。其诞生并非偶然:一方面,移动互联网的普及与5G网络的低延迟,为即时互动提供了技术土壤;另一方面,社交平台的“流量焦虑”与用户的“社交资本”需求,共同催生了这种“效率优先”的互动模式。当算法将“点赞数”转化为内容分发的核心指标,当用户将“互动量”视为社交影响力的证明,秒赞秒刷便从可选项异化为“默认路径”。

从效率视角看,秒赞秒刷打破了传统互动的时空壁垒。在即时通讯时代,一条动态的评论可能需要数小时甚至数天才能获得回应,而秒赞的存在,让发布者能在瞬间感受到“被看见”的满足感——这种即时反馈机制,极大降低了社交中的“不确定性焦虑”,尤其对依赖网络社交的年轻群体而言,它成为维系社交连接的“情感锚点”。从传播学角度看,秒赞秒刷是内容扩散的“加速器”。当一条内容在短时间内获得大量点赞,算法会判定其具备“高价值”,从而推送给更多用户,形成“点赞-曝光-更多点赞”的正循环。这种机制为优质内容提供了破圈可能,也让小众创作者有机会通过“秒刷”互动积累初始流量,实现从0到1的突破。此外,秒赞秒刷还承载着“社交礼仪”的功能——在快节奏的网络生活中,逐条回复动态已不现实,一个“秒赞”成为“我看到了”“我支持你”的低成本替代,维系着社交关系的“表面温度”。

然而,当互动被简化为“点赞=认可”“刷量=关注”,其本质正在被异化。秒赞秒刷创造了互动的“数量幻觉”,却掩盖了“质量真空”。 在朋友圈中,我们可能为陌生人的旅游照片秒赞,却对好友的求助动态视而不见;在短视频平台,我们批量点赞娱乐内容,却鲜少为深度思考的驻足评论。这种“浅层互动”的泛滥,让社交关系逐渐“泡沫化”——点赞数与真实亲密度脱钩,互动量与情感共鸣无关。更深层的挑战在于,秒赞秒刷正在重塑用户的“情感阈值”。长期沉浸在即时反馈的满足中,用户对“延迟满足”的耐受度降低:当一条动态发布后未能在3秒内收到点赞,焦虑感便油然而生;当互动需要深度思考而非一键操作时,逃避心理便会占据上风。这种“即时反馈依赖症”,让网络互动从“情感交流”退化为“数据游戏”,从“意义建构”降格为“符号狂欢”。此外,秒赞秒刷还催生了“社交欺骗”——部分用户通过购买“刷量服务”伪造影响力,破坏了平台的信任机制,也让真实互动的价值被稀释。

面对秒赞秒刷的双面性,技术迭代与用户觉醒正共同推动互动方式的“纠偏”。一方面,平台开始探索“质量优先”的互动机制:例如,部分社交APP试点“深度点赞”功能,用户需输入简短文字才能触发“特殊点赞标识”;短视频平台则通过算法优化,将“完播率”“评论质量”等指标纳入内容推荐权重,降低“纯点赞量”的决定性作用。另一方面,用户对“真实互动”的需求正在回归——在“点赞疲劳”之后,越来越多的人开始主动关闭“秒赞”功能,选择在特定内容下留下真诚的评论;在“刷量焦虑”之后,“小而美”的私域社群兴起,成员间更倾向于慢节奏、深度的交流。这种转变并非对秒赞秒刷的全盘否定,而是对其“过度效率化”的反思:互动的核心始终是“人”而非“数据”,是“情感连接”而非“数量堆砌”。

在当今网络时代,秒赞秒刷对互动方式的改变,本质上是技术理性与人文需求的一次碰撞。它以效率之名打破了互动的枷锁,却也以速度之刃割裂了情感的纽带。真正的互动革命,不在于“更快”,而在于“更准”——用技术降低连接的成本,却用人文守护交流的温度;用工具提升互动的效率,却用真诚维系关系的深度。 当我们在秒赞秒刷的洪流中保持一份清醒,在即时反馈的诱惑中坚守一份真实,网络互动才能真正从“符号的狂欢”回归到“意义的共鸣”,让每一次点赞、每一条评论,都成为心与心的真诚呼应。