在数字经济的浪潮中,卡盟渣男现象已成为一个不容忽视的顽疾,其防不胜防的特性令人深思。这一现象植根于卡盟平台的虚拟交易生态,表现为部分用户利用平台漏洞进行欺诈、情感操纵或虚假承诺,导致受害者屡屡中招。卡盟渣男现象的根源在于技术匿名性与心理脆弱性的交织,使得防范措施往往滞后于其演变速度。卡盟作为虚拟物品交易的核心场景,如游戏点卡、充值服务等,本应提供便捷服务,却因渣男行为的渗透而蒙上阴影。为何总让人防不胜防?这需要从概念本质、多重挑战及应对路径进行深度剖析。

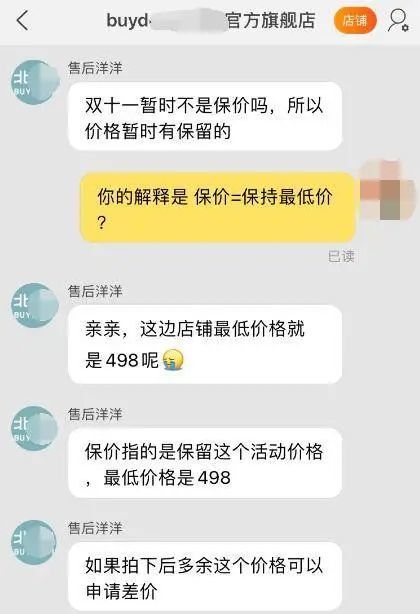

卡盟渣男现象并非孤立事件,而是网络欺诈在特定场景下的延伸。其核心概念涵盖卡盟平台的匿名交易机制与渣男行为的欺骗本质。卡盟平台以高效、低成本著称,用户通过虚拟账户进行点卡买卖或服务兑换,但正是这种便捷性为渣男提供了温床。他们可能伪装成诚信卖家,以低价诱惑或虚假承诺吸引用户,一旦交易完成便消失无踪。更复杂的是,部分渣男还涉及情感欺骗,利用用户对平台的信任建立虚假关系,进而实施诈骗。这种行为的防不胜防性,源于卡盟生态的固有特性:交易过程高度虚拟化,缺乏实体验证;用户群体多为年轻人,心理防线较弱;平台监管机制往往滞后于欺诈手段的创新。例如,渣男可能通过伪造交易记录或利用技术漏洞绕过审核,使得受害者难以在事前识别风险。

深入分析其防不胜防的原因,技术层面是首要因素。卡盟平台的匿名设计本意是保护用户隐私,却为渣男行为提供了掩护。交易双方无需实名认证,或仅通过简单注册即可操作,这为欺诈者创造了可乘之机。渣男常利用技术手段,如IP地址隐藏、虚假账户生成,或通过自动化脚本进行批量诈骗,使得追踪和取证异常困难。平台漏洞也加剧了这一问题,如支付系统缺陷或审核流程不严,让渣男能快速完成欺诈后转移资金。技术匿名性不仅降低了犯罪成本,还放大了心理操纵的空间,用户在虚拟环境中更容易放松警惕,陷入渣男精心设计的陷阱。例如,渣男可能以“限时优惠”或“内部渠道”为诱饵,激发用户的贪念或紧迫感,从而在短时间内完成诈骗。

心理层面的挑战同样关键。卡盟用户多为游戏爱好者或年轻群体,他们往往对平台抱有天然信任,且情感需求较高。渣男行为正是利用了这种心理脆弱性,通过虚假关怀或情感投资建立联系,逐步诱导用户进行高风险交易。心理学研究表明,在虚拟互动中,用户更容易产生“亲密错觉”,忽略潜在风险。渣男可能伪装成热心朋友或专业顾问,以“帮助”为名实施欺骗,导致用户在不知不觉中泄露个人信息或资金。这种心理操纵的防不胜防性,在于其隐蔽性和渐进性:用户初期可能只感受到善意,直到损失发生才恍然大悟。此外,社会因素如监管不足和法律漏洞也推波助澜。卡盟行业缺乏统一规范,不同平台的标准参差不齐,渣男行为往往游走在法律边缘,受害者维权成本高昂。这种环境使得渣男现象持续蔓延,形成恶性循环。

卡盟渣男现象的影响深远,波及个人、平台及社会层面。对个人而言,受害者不仅遭受经济损失,还可能面临心理创伤,如信任危机或情感伤害。长期来看,这会削弱用户对卡盟生态的信心,导致平台活跃度下降。对平台而言,渣男行为损害品牌声誉,增加运营成本,如需要投入更多资源进行风控和用户安抚。社会层面,这种现象助长了网络欺诈风气,破坏了数字经济的健康发展。其防不胜防的特性,反映了当前网络治理的短板,亟需系统性应对。例如,一些平台因渣男事件频发而被迫关闭,影响了整个行业的创新活力。

应对卡盟渣男现象的挑战,需要多维度的创新策略。技术层面,平台应强化身份验证和交易监控,引入AI算法实时检测异常行为,如高频交易或虚假账户。同时,优化支付系统,确保资金安全可追溯。用户教育同样重要,通过普及风险意识,教导用户识别渣男常见手段,如过于热情的推销或模糊的交易条款。心理层面,平台可建立支持机制,如心理咨询服务,帮助受害者恢复。政策层面,呼吁加强行业监管,制定统一标准,并完善法律框架,提高渣男行为的违法成本。例如,推动实名制交易和跨平台数据共享,形成联防联控网络。这些措施需协同推进,才能有效遏制其防不胜防的态势。

防范卡盟渣男现象的本质,是构建一个更安全、更可信的数字交易环境。技术创新与用户意识提升必须双轨并行,平台责任与社会监督缺一不可。唯有如此,才能逐步消除这一顽疾,让卡盟生态回归其服务初心,真正惠及广大用户。