卡盟网站作为数字产品交易的重要枢纽,其可访问性直接关系到用户的采购效率与业务连续性。近期“卡盟网站打不开”的反馈频发,这一现象背后涉及技术、运营、政策等多维度因素,需系统拆解原因并针对性解决。服务器稳定性是卡盟网站可访问性的基础支撑,当用户遭遇无法访问的情况,首要排查方向便是平台服务器状态。卡盟平台因需承载大量实时交易请求,对服务器配置与负载均衡能力要求较高,若遭遇流量突增(如促销活动期间)或服务器硬件故障,可能导致服务暂时中断。此外,部分中小型卡盟平台为降低成本,选用低价服务器或共享主机,在并发处理能力上存在天然短板,极易因超载出现访问卡顿甚至完全无法连接的情况。

网络连接问题是导致卡盟网站打不开的另一常见技术诱因。用户本地网络故障(如路由器异常、带宽拥堵)可能误判为平台无法访问,但更值得关注的是区域性网络节点故障。当卡盟服务器的接入运营商与用户所属运营商之间存在链路波动,或骨干网络遭受攻击(如DDoS攻击),均会导致数据传输中断。值得注意的是,DNS解析机制异常在近年来逐渐成为高频问题——若用户本地DNS缓存错误,或卡盟平台域名解析服务提供商出现故障,浏览器将无法获取网站IP地址,自然无法完成访问。此类问题虽可通过刷新DNS缓存或更换公共DNS(如114.114.114.114、8.8.8.8)临时缓解,但根本解决仍需平台优化DNS服务商选择与解析架构。

从运营管理视角审视,卡盟网站的域名与备案状态直接决定其能否合法合规访问。部分卡盟平台因疏于管理,可能出现域名到期未续费、ICP备案信息过期或被注销的情况,导致域名被注册局暂停解析。更为严峻的是,若平台涉及违规经营(如销售盗版软件、游戏外挂等非法数字商品),监管部门将依法关停网站,此时用户不仅无法访问,还可能面临资金安全风险。合规运营已成为卡盟平台生存的底线要求,未取得电信增值业务许可证(EDI证)或未落实网络安全等级保护制度的平台,在监管趋严背景下极易被清理整顿,这也是近年来大量“野卡盟”突然无法访问的核心原因。

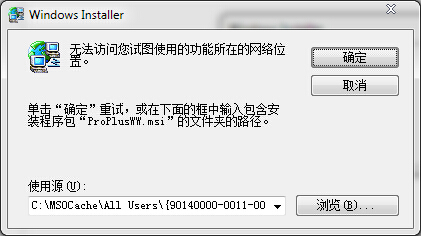

用户端操作与设备环境同样可能引发“打不开”的误解。浏览器缓存堆积、插件冲突(如广告拦截工具误封网站脚本)、系统防火墙或杀毒软件过度防护,均可能阻止卡盟网站正常加载。此外,若用户此前访问过钓鱼网站或恶意链接,可能被植入hosts文件劫持规则,导致访问正规卡盟平台时跳转至错误地址。这类问题虽属用户端个案,但集中反映时也会被误判为平台故障,需通过清除缓存、禁用插件、检查hosts文件等步骤逐一排查。

卡盟网站无法访问对产业链各环节的影响不容小觑。对下游分销商而言,平台中断意味着货源断供,直接影响其零售业务信誉;对终端用户,尤其是依赖卡盟采购游戏点卡、话费充值的小微商户,服务暂停可能造成资金周转困难;对平台自身,频繁的访问故障将加速用户流失,甚至引发挤兑式提现,最终导致经营崩溃。更深层次看,这一现象正在加速行业洗牌——技术实力薄弱、合规意识淡薄的平台逐步被淘汰,而注重服务器冗余部署、具备完善备案资质、主动对接监管要求的头部平台,反而能通过稳定性优势获取用户信任。

解决“卡盟网站打不开”问题需构建多方协同的应对机制。用户层面应建立基础排查能力:优先通过第三方网站测速工具(如17ce)检测平台在全国范围的访问状态,区分是全局故障还是局部问题;同时养成定期清理浏览器数据、更新系统补丁的习惯,降低本地环境干扰。平台方则需从三方面强化能力建设:技术层面采用分布式服务器架构与CDN加速,配置BGP线路优化跨运营商访问体验,并部署实时监控系统预警故障;运营层面严格管理域名生命周期,确保ICP备案与EDI资质持续有效,建立维护公告机制提前告知用户服务窗口期;合规层面彻底清理违规商品,接入实名认证与交易溯源系统,主动配合监管部门检查。

行业发展趋势显示,未来卡盟网站的稳定性将不再仅是技术问题,而是合规能力与运营水平的综合体现。随着《电子商务法》《网络交易监督管理办法》等法规的深入实施,缺乏资质的“灰色卡盟”生存空间将持续压缩,用户将更倾向于选择与银行、支付机构达成资金存管合作,且公开服务器部署与安全防护方案的合规平台。同时,区块链技术在数字产品交易中的应用初现端倪,通过去中心化账本记录交易流程,可降低对单一中心服务器的依赖,从架构层面提升抗风险能力——这或许能为“卡盟网站打不开”提供终极解决方案。

用户在选择卡盟平台时,需将稳定性与合规性置于价格因素之上,通过查询工信部备案系统、核实支付渠道资质、参考行业口碑报告等方式综合评估平台可靠性。唯有平台筑牢技术根基、严守合规底线,用户提升风险意识、掌握基础排查能力,才能共同破解“卡盟网站打不开”的困局,推动数字产品交易生态走向健康可持续发展。