在数字化教育浪潮中,卡盟网课刷作为一种便捷的学习工具,正被越来越多学生视为提升效率的捷径。然而,这种做法是否真能提高学习效率,值得深入审视。表面上,它通过自动化手段快速完成网课内容,节省了大量时间;但实质上,学习效率的本质远不止于速度,更涉及知识内化、技能培养和长期记忆。卡盟网课刷的流行,反映了教育技术应用的矛盾:它可能带来短期便利,却潜藏着学习深度缺失、诚信风险加剧等隐患。本文将从概念解析、价值与挑战两个核心角度,探讨这一现象的深层影响,旨在揭示其真实效率与潜在代价。

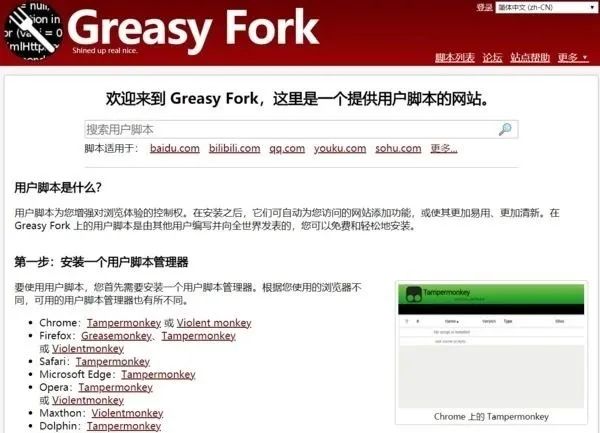

卡盟网课刷,本质上指利用卡盟平台提供的自动化工具或服务,快速完成在线课程任务,如视频观看、测验答题等。这些平台通过脚本或外包人力,模拟用户操作,使学生在几分钟内“刷”完数小时课程。其运作机制基于技术简化:用户支付费用后,系统自动处理课程进度,无需人工参与。这种模式在当下教育环境中迅速蔓延,尤其受时间紧张或追求高分的学生青睐。它并非孤立现象,而是数字化学习生态的产物——随着网课普及,学生面临课业压力增大,卡盟网课刷应运而生,成为应对效率焦虑的“解决方案”。然而,其核心问题在于,它将学习简化为机械任务完成,忽略了教育过程的互动性和思考性。学习效率的提升,本应建立在主动参与和深度理解之上,而非被动加速。

从价值角度看,卡盟网课刷确实具备一定吸引力,尤其在特定场景下能带来表面效率。首先,它显著节省时间。对于重复性或低价值的课程内容,如基础理论视频,学生通过刷课可快速跳过,将精力集中于高阶学习任务。例如,一名大学生若需同时修读多门网课,卡盟工具能帮助其“批量处理”简单模块,释放时间用于项目实践或复习。其次,它提升了便利性。在远程教育中,技术故障或网络延迟常干扰学习节奏,卡盟网课刷则能规避这些障碍,确保进度不受影响。此外,对于自律性较弱的学生,它提供了一种“强制完成”机制,避免拖延症导致的效率低下。这些价值点,源于教育技术对效率的优化——在理想情况下,它应作为辅助工具,帮助学生聚焦核心学习目标。然而,这种价值往往被夸大,现实中,卡盟网课刷的便捷性容易演变为依赖,削弱了学生的自主学习能力。

尽管卡盟网课刷看似高效,其挑战不容忽视,这些挑战直接质疑其能否真正提升学习效率。首要问题是学习深度不足。学习效率的核心指标并非速度,而是知识保留率和应用能力。卡盟网课刷通过自动化跳过内容,学生被动接收信息,缺乏主动思考和互动,导致知识碎片化。例如,刷完一门编程课程后,学生可能记住了概念,却无法解决实际问题,因为深度学习需要反复练习和错误修正,而这正是刷课所缺失的。其次,诚信风险加剧。在学术环境中,卡盟网课刷常被视为作弊行为,它扭曲了学习评估的公平性。若大量学生依赖此工具,课程成绩失去真实性,教育机构难以准确衡量学生水平,最终损害整体学习生态。再者,技术依赖性滋生。长期使用卡盟工具,学生可能丧失独立学习动力,形成“捷径思维”,面对复杂任务时束手无策。这些挑战源于学习效率的误读——效率提升应服务于能力发展,而非单纯追求速度。卡盟网课刷的流行趋势,正暴露了教育系统中的深层矛盾:技术便利与人文学习之间的失衡。

从现实趋势看,卡盟网课刷的兴起与数字化教育普及紧密相关,其影响已超越个体层面,波及教育公平和长期发展。当前,随着在线学习平台扩张,卡盟服务市场规模扩大,尤其在应试教育环境中,学生为应对考试压力,更易选择此类工具。然而,这种趋势加剧了教育不平等。经济条件较好的学生能负担高级卡盟服务,而弱势群体则可能因资源匮乏被迫依赖低效学习,导致效率差距拉大。同时,它对教育技术发展提出警示:若工具设计仅追求效率指标,忽视学习本质,将催生更多“伪高效”现象。现实中,学习效率的提升需结合技术赋能与人文关怀,例如,利用AI辅助个性化学习路径,而非简单加速任务完成。卡盟网课刷的挑战,本质上是教育数字化转型中的试错,它提醒我们:效率优化必须以真实学习成果为导向。

深度分析表明,卡盟网课刷能否提高学习效率,取决于对“效率”的定义。学习效率是复合概念,涵盖时间管理、知识吸收、技能迁移和长期记忆。卡盟网课刷在时间维度上可能高效,但在知识维度上却低效。例如,心理学常识指出,深度学习需要间隔重复和主动回忆,而刷课的被动模式无法激活这些机制,导致“学过即忘”。相反,真实学习效率应通过批判性思维和实践应用来衡量——一名学生若通过自主探索掌握知识,虽耗时较长,但效率更高,因为知识转化为能力。卡盟网课刷的流行,折射出教育焦虑:在快节奏社会中,学生被效率神话裹挟,忽视了学习的渐进性。因此,提升效率的关键在于平衡:技术工具应作为催化剂,而非替代品。建议学生回归学习本质,利用卡盟平台作为辅助资源,如用于内容预览或复习,而非全盘依赖;教育机构则需优化课程设计,融入互动元素,减少机械任务,从根源上抑制刷课需求。唯有如此,学习效率才能真正服务于个人成长和社会进步。