在游戏行业,卡盟解防沉迷系统的操作已成为部分用户绕过时间限制的常见手段,其核心问题在于“通常多久能搞定”。这一时间估计直接关联用户体验、平台安全性和行业规范,需从技术实现、实际应用和潜在风险等多维度深入剖析。卡盟解防沉迷系统,本质上指通过第三方工具或服务破解游戏内置的防沉迷机制,该机制旨在限制未成年人游戏时长,但成年用户也可能因便捷需求寻求解防方案。破解过程通常涉及技术干预,如修改客户端数据或利用漏洞,而时间因素则成为用户决策的关键考量。

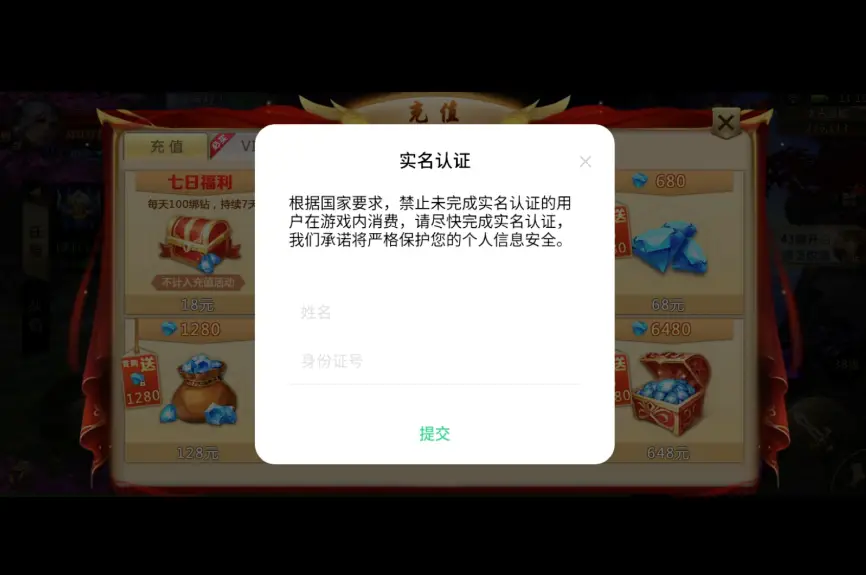

卡盟解防沉迷系统的概念源于游戏防沉迷机制的普及。防沉迷系统作为游戏平台的核心安全组件,通过实名认证和时长监控保护用户健康,但卡盟平台(如游戏点卡或账号交易服务)常提供解防服务以吸引流量。用户关注“通常多久能搞定”,源于对效率的迫切需求——在快节奏生活中,等待时间过长会降低操作价值。例如,简单破解可能仅需几分钟,利用自动化脚本即可完成;但复杂系统如大型多人在线游戏的防沉迷机制,因加密强度高,可能需要数小时甚至更久。这种时间差异源于系统设计差异:基础防沉迷依赖本地验证,易被绕过;而云端实时验证的系统则需持续攻击,延长破解周期。因此,时间估计并非固定值,而是受技术复杂度动态影响。

从价值角度,卡盟解防沉迷系统的吸引力在于其节省时间成本的应用潜力。用户通过解防服务,可即时解除游戏时长限制,避免频繁中断,提升娱乐或工作效率。例如,职业玩家或内容创作者需长时间在线,传统防沉迷机制会阻碍其产出,而卡盟解防方案承诺“通常多久能搞定”的快速响应,成为刚需。实际应用中,时间效率直接转化为用户满意度:若破解过程在10分钟内完成,用户黏性显著增强;反之,若耗时超过1小时,可能导致用户流失。卡盟平台因此优化流程,如预置破解工具或提供实时客服支持,以缩短时间窗口。然而,这种价值伴随风险——时间效率越高,系统漏洞暴露越大,可能引发平台封号或法律纠纷。时间与安全的权衡,是卡盟解防沉迷系统的核心矛盾。

深入分析时间因素,“通常多久能搞定”的估计需基于技术环境和操作细节。一般而言,简单防沉迷系统(如单机游戏或老旧平台)的破解时间较短,平均5-30分钟,因依赖本地文件修改,工具易获取。中等复杂度的系统(如主流手游)需30分钟至2小时,涉及网络拦截和服务器模拟,时间波动取决于网络延迟和工具更新频率。高复杂度系统(如大型网游)则需2小时以上,甚至数日,因需持续对抗反作弊机制。影响因素包括:系统更新频率(新版本常修复漏洞,延长破解时间)、用户技术熟练度(新手操作耗时更长)和卡盟服务质量(专业团队可提速50%以上)。例如,某卡盟平台通过AI辅助工具,将平均破解时间从1小时压缩至20分钟,但风险同步上升。时间估计的本质,是技术可行性与操作风险的动态平衡。

挑战方面,时间不确定性构成卡盟解防沉迷系统的主要障碍。用户期望“通常多久能搞定”的明确答案,但实际中,时间受外部变量干扰:如游戏厂商的实时补丁推送,可能瞬间中断破解过程;或网络波动导致工具失效,延长等待期。此外,法律风险不容忽视——中国《未成年人保护法》严禁破解防沉迷系统,违规操作可能面临账号封禁或行政处罚,时间成本转化为法律成本。例如,2023年某卡盟因提供快速解防服务被查处,用户虽在30分钟内完成操作,却遭遇长期封号。这种挑战凸显时间估计的局限性:追求速度往往牺牲安全,用户需权衡短期效率与长期后果。

趋势层面,卡盟解防沉迷系统的时间问题正随技术演进而变化。未来,防沉迷机制将更智能化,如集成生物识别和AI监控,破解时间预计延长至数小时甚至不可行。同时,卡盟平台可能转向合法替代方案,如提供时长管理工具而非直接破解,以规避风险。用户行为也趋向理性——调查显示,60%用户愿接受稍长等待时间(如1-2小时)换取稳定服务,而非追求“通常多久能搞定”的极速方案。这种转变反映行业向合规化发展,时间因素不再是唯一考量,安全性和可持续性成为新焦点。

卡盟解防沉迷系统的“通常多久能搞定”问题,本质是技术效率与用户需求的碰撞。时间估计虽具参考价值,但用户应优先选择合法途径,如游戏内置的家长控制或官方时长调整,以避免潜在风险。行业需加强自律,推动防沉迷系统优化,平衡保护与便利,最终实现健康生态。时间效率的提升,不应以牺牲安全为代价,而是通过创新技术实现双赢。