在数字交易和游戏资产领域,图卡盟平台是否提供保底机制,以及保底金额的合理性,已成为用户和从业者热议的核心议题。图卡盟真的有保底吗?答案是肯定的,但关键在于多少保底才是靠谱的。 这一问题不仅涉及平台运营的透明度,更关乎用户风险控制和行业健康发展。深入探讨图卡盟的保底机制,需从其概念本质、实际应用、金额设定及未来趋势入手,以揭示其内在价值和潜在挑战。

图卡盟作为一种数字资产交易平台,主要聚焦于游戏卡牌、虚拟道具等交易场景。保底机制在此类平台中,通常指平台承诺的最低收益保障或风险缓冲措施。例如,在抽卡类游戏中,保底确保用户在特定次数内获得稀有物品,从而避免无限投入。图卡盟的保底并非空穴来风,而是基于行业规范和用户需求设计的核心功能。其本质在于平衡用户参与风险与平台可持续性,通过设定最低保障线,增强用户信任感。然而,保底的存在性常被质疑,源于部分平台缺乏透明度或执行不力。因此,理解保底的真实性,需从其定义和实际运作机制出发,避免被表面宣传误导。

保底机制在图卡盟中的应用价值不容忽视。它不仅提升用户参与度,还促进平台生态的稳定性。从用户角度看,保底提供了一种心理安全网,降低投资不确定性。例如,在卡牌交易中,用户购买盲盒或参与抽奖时,保底机制确保最低回报,减少因运气不佳导致的损失。这种保障机制能有效吸引新用户,并维持老用户的忠诚度。对平台而言,保底是差异化竞争的关键。在竞争激烈的数字交易市场,图卡盟通过引入保底,树立了负责任的形象,从而增强市场份额。实际应用中,保底常与概率系统结合,如设定“十连抽保底”或“累计消费返利”,确保用户在特定阈值内获得回报。这种设计不仅符合用户预期,还优化了平台收益结构,实现双赢。然而,保底的价值并非绝对,其效果高度依赖于执行细节和行业环境。

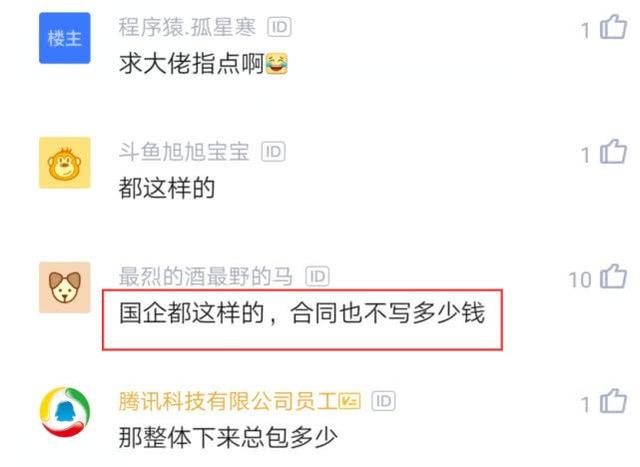

探讨多少保底才是靠谱的,需结合行业常识和用户实际需求。保底金额的设定应基于成本收益分析,避免过高或过低。过高的保底可能导致平台亏损,影响长期运营;过低则失去保障意义,无法吸引用户。例如,在游戏抽卡场景中,行业标准通常设定保底次数为10-20次,确保用户在合理投入内获得稀有物品。图卡盟作为交易平台,其保底金额应参考类似标准,如设定最低返利比例或固定金额保障。靠谱的保底需满足几个核心条件:一是透明度,平台需公开保底规则和计算方式,避免暗箱操作;二是可行性,保底金额应基于平台财务能力,确保可持续;三是用户反馈,通过数据分析和用户调研,动态调整保底参数。现实中,许多图卡盟平台采用分层保底机制,如新手用户享受更高保底,老用户则基于历史行为定制保障。这种个性化设计提升了保底的有效性,但需警惕过度承诺导致的信任危机。因此,多少保底靠谱,取决于平台是否在风险控制与用户利益间找到平衡点。

当前,图卡盟保底机制面临多重趋势和挑战,需行业共同应对。趋势方面,随着数字资产市场扩张,保底正从单一保障向综合风险管理体系演进。例如,结合AI算法预测用户行为,优化保底触发条件,或引入保险机制分散风险。这体现了行业向智能化、精细化发展的方向。挑战则不容忽视:一是监管趋严,中国对数字交易平台的合规要求日益严格,保底机制需符合反欺诈和消费者保护法规;二是用户期望提升,新一代用户更注重透明度和公平性,保底若设计不当,易引发舆论风波;三是市场竞争加剧,新兴平台可能通过夸张保底承诺吸引用户,导致行业恶性竞争。这些挑战要求图卡盟平台在保底机制上不断创新,如引入第三方审计或区块链技术增强可信度。同时,行业需建立统一标准,规范保底金额和执行流程,避免“保底陷阱”损害用户权益。

回归主题核心,图卡盟的保底机制是真实存在的,但其靠谱性绝非一蹴而就。用户在选择平台时,应主动验证保底规则的透明度和可行性,避免盲目追求高保底承诺。平台方则需以用户为中心,将保底融入整体风险控制体系,通过数据驱动优化保底参数。长远看,保底机制的价值不仅在于短期保障,更在于推动行业向更健康、可持续的方向发展。在数字资产日益融入日常生活的今天,图卡盟的保底实践为其他领域提供了借鉴,强调风险与收益的平衡是商业伦理的核心。唯有如此,保底才能真正成为用户信赖的基石,而非空洞的营销噱头。