临时黄钻卡作为QQ空间特权体系的短期权益载体,其“临时性”与“特权属性”使其成为用户尝鲜或应急场景下的热门选择,然而开通环节潜藏的渠道欺诈、信息泄露等风险,正成为用户获取数字权益时的核心痛点——安全开通临时黄钻卡,本质是用户在便捷性与安全性之间建立理性平衡的过程。这一过程中,需从权益本质、风险源头、防御逻辑三个维度构建完整认知框架,才能在享受短期特权的同时规避潜在威胁。

临时黄钻卡的核心价值在于“低门槛体验”与“场景化适配”。相较于长期黄钻会员,其短期属性(通常为7天、30天)显著降低了用户的决策成本,尤其适合需要临时使用空间装扮、访客记录查看、等级加速等特权的场景,如节日氛围营造、短期活动展示或账号功能测试。从数字权益市场来看,此类临时会员卡是平台提升用户粘性的常见策略,通过“短期免费试用+低价续费”的模式,既满足用户即时需求,也为长期转化铺垫路径。然而,正是这种“低门槛”特性,容易被不法分子利用,将“便捷”异化为“风险入口”。

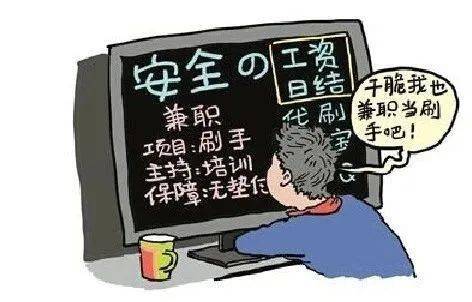

开通临时黄钻卡的风险主要集中在渠道安全与信息保护两个层面。渠道风险表现为非正规授权平台的虚假宣传,例如第三方网站声称“0元领取临时黄钻”,实则诱导用户点击钓鱼链接,输入QQ账号密码后导致账号被盗;或通过“代开服务”索取高额费用,却未提供任何权益,甚至利用用户信息实施二次诈骗。信息泄露风险则源于用户对“授权边界”的模糊认知——部分非官方开通页面会过度索权,要求提供手机号、身份证号、银行卡信息等敏感数据,这些信息一旦被收集,可能被用于精准诈骗或黑灰产交易。更隐蔽的风险在于权限滥用,某些恶意开通插件会在用户不知情的情况下,获取好友列表、空间动态等隐私数据,严重侵犯个人信息安全。

安全开通的核心逻辑是“官方渠道优先+信息最小化授权”。腾讯官方为临时黄钻卡设置了明确的获取路径,包括QQ客户端内的“会员中心”活动页面、官方合作的电商平台(如京东、腾讯视频会员兑换)以及线下活动兑换码,这些渠道均经过安全认证,可有效规避钓鱼风险。用户需养成“渠道验证”习惯:任何开通前,先确认页面域名是否为qq.com、tencent.com等官方后缀,或通过QQ安全中心的“网址安全检测”功能进行核验。对于信息授权,应遵循“最小必要”原则——临时黄钻卡开通仅需QQ号基础信息,无需密码、身份证或银行卡,任何额外索权的行为均属异常,需立即终止操作。

具体操作中,需构建“事前-事中-事后”全流程防御体系。事前阶段,通过官方渠道了解当前临时黄钻卡活动规则,例如腾讯会定期在“QQ会员”公众号发布限时领取信息,用户可主动关注而非被动等待陌生链接;事中阶段,开通时优先使用QQ钱包或微信支付等官方支付工具,避免通过第三方转账,同时开启QQ安全中心的“登录保护”与“设备锁”,即使账号信息不慎泄露,也能阻止异地登录;事后阶段,及时检查账号权限,通过“QQ设置-隐私”查看“授权管理”,撤销非官方应用的访问权限,并监控空间动态、好友列表是否存在异常操作,发现风险迹象立即通过QQ安全中心冻结账号。

从行业趋势看,数字权益的“临时化”与“场景化”将成为主流,临时黄钻卡的模式可能被更多平台复制,这意味着用户将频繁面临短期权益开通的安全决策。在此背景下,平台需强化安全风控技术,例如通过AI识别仿冒页面、建立用户行为异常监测模型,同时简化官方开通流程,减少用户因“怕麻烦”而转向非正规渠道的动机。但技术防护无法完全替代用户意识——临时黄钻卡的安全开通,本质是数字时代用户对“权益”与“风险”认知能力的试金石。当用户能清晰区分“官方特权”与“虚假诱惑”,理解“信息授权”的边界与后果,才能在享受数字服务便利的同时,守护好个人数字资产的安全。

安全开通临时黄钻卡并非孤立的操作技巧,而是用户在数字社会中主动构建安全意识的缩影。每一次对渠道的审慎验证、对信息的谨慎授权,都是在为个人数字安全防线添砖加瓦。当平台的技术防护与用户的理性选择形成合力,临时黄钻卡才能真正回归其“短期特权体验”的本质,成为连接用户与数字服务的桥梁,而非风险敞口——这或许正是数字时代“小权益”背后的大安全逻辑。