提升QQ群成员卡盟的互动率,本质上是激活社群内资源流转效率与成员价值认同的过程,其核心在于破解“资源沉睡”与“参与惰性”的双重困境。当前多数卡盟社群陷入“发广告-无人回应-再发广告”的恶性循环,根源在于将互动简单等同于信息推送,而忽略了成员参与的心理动机与场景需求。互动率的本质是资源价值与用户需求的动态匹配效率,唯有构建“资源精准触达-需求即时响应-信任持续累积”的闭环,才能实现从“静态群聊”到“活性生态”的跨越。

卡盟社群互动率低迷的首要症结在于资源供给的“泛化”与成员需求的“精准化”之间的矛盾。多数群主依赖“广撒网”式资源发布,无论是游戏充值卡、影视会员还是话费优惠,均以无差别形式推送,导致成员对群消息产生“免疫心理”。事实上,卡盟成员的核心需求可拆解为“刚需获取”(如低价游戏点卡)、“信息差红利”(如限时折扣资源)和“社交认同”(如分享资源获得群内地位)。当群内资源无法精准匹配这三层需求时,成员的参与动力便会衰减。例如,针对学生群体的卡盟,若频繁推送商务类会员资源,而非游戏、学习类卡券,必然导致互动率下滑。因此,提升互动率的第一步,需通过用户画像分析明确成员核心需求标签,实现资源从“无差别供给”到“精准化匹配”的转型。

信任资产的缺失是制约卡盟互动率的深层障碍。卡盟交易涉及虚拟资源流转,成员对群主、资源提供方的信任度直接影响参与意愿。现实中,部分卡盟社群存在虚假宣传、资源失效等问题,导致成员对群内信息持怀疑态度,即便有需求也因顾虑风险而选择沉默。信任构建并非一蹴而就,而是需要通过“规则透明化-交易保障化-反馈即时化”的系统性设计。例如,群主可建立“资源黑名单”机制,对失效资源及时公示;引入“担保交易”模式,由群主或管理员作为第三方监督交易流程;设置“售后反馈通道”,确保成员问题能在24小时内得到响应。当成员感知到社群的“可控性”与“安全性”时,主动提问、资源分享、交易互动等行为才会自然发生。

互动场景的单调化是导致成员审美疲劳的关键因素。多数卡盟社群的互动形式局限于“文字+链接”的资源发布,缺乏能够激发参与感的场景设计。心理学研究表明,用户的互动行为受“触发-行动-酬赏”模型驱动,即需要外部刺激触发行动,并通过即时酬赏强化行为。例如,可设计“资源盲盒”活动:群主定期发布“神秘资源包”(如混合多类卡券的优惠套餐),成员通过“留言指定需求”参与抽奖,中奖者需在群内分享使用体验。这种模式将资源获取与游戏化互动结合,既满足了成员的“刚需获取”动机,又通过“分享体验”环节实现了二次互动。此外,还可构建“资源置换区”,鼓励成员用闲置资源兑换所需资源,群主扮演“中介”角色提供置换指导,通过“资源-资源”的直接互动,减少对群主的单向依赖,激活成员间的横向连接。

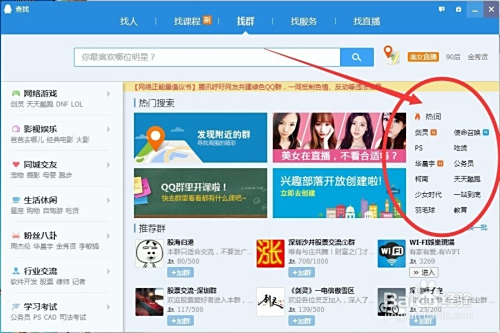

技术工具的缺位导致互动效率低下。传统QQ群运营依赖人工管理,难以应对大规模成员的资源匹配需求。例如,当成员提出“求某游戏月卡”时,群主需手动翻查历史记录或联系资源方,响应延迟往往错失互动时机。事实上,QQ群自带的“群文件”“群投票”“群待办”功能,以及第三方工具如“腾讯文档”“问卷星”等,均可用于提升互动效率。例如,利用“群文件”分类存储资源(按“游戏类”“影音类”“生活类”等文件夹),并设置“资源索引表”(包含资源名称、价格、兑换方式),成员可自助查找,减少重复提问;通过“群投票”收集成员需求(如“下周你最想要哪类资源?”),让互动从“群主主导”变为“成员共创”;借助“腾讯文档”搭建“资源实时更新表”,资源方可协同编辑,确保信息时效性。技术工具的合理应用,能将群主从“重复劳动”中解放,聚焦于互动策略的优化。

长期互动的可持续性依赖于社群文化的塑造。若卡邦社群仅以“低价资源”为唯一吸引力,一旦外部平台出现更低价格,成员便会迅速流失。高互动率的卡盟本质是“资源共同体”而非“交易集散地”,需通过文化认同增强成员粘性。例如,可设立“资源达人”称号,对每月分享有效资源最多的成员进行群内表彰,并给予“优先获取新资源”的特权;构建“互助积分体系”,成员帮助他人解答问题、分享资源可获得积分,积分可兑换稀缺资源或社群身份标识;定期举办“资源使用技巧分享会”,邀请资深成员讲解如何最大化利用卡券价值(如“如何叠加多个平台优惠实现影视会员最低价”)。当成员从“资源获取者”转变为“价值共创者”,社群便具备了自我驱动的互动活力。

在私域流量竞争加剧的背景下,QQ群成员卡盟的互动率已不再是单纯的运营指标,而是衡量社群生命力的核心标尺。从“短期刺激”到“长期价值共建”的思维转变,要求运营者跳出“发广告-等回应”的惯性,深入理解成员需求的多维性、信任构建的系统性、互动场景的多样性、技术赋能的必要性以及文化认同的持久性。唯有将互动率提升融入社群生态的每一个环节,才能让卡盟从“资源的搬运工”升级为“价值的孵化器”,在激烈的竞争中沉淀真正的用户资产。