在当今消费升级的浪潮中,年费卡盟作为一种整合型会员服务模式,正成为消费者热议的焦点。它承诺通过预付年费获取多重优惠,但核心问题始终萦绕:年费卡盟真的划算吗?性价比高不高?这一疑问直击消费决策的核心,需要从经济理性与实际体验双重维度深入剖析。

年费卡盟的本质是消费联盟的升级版,它通过聚合商家资源,为用户提供全年折扣、积分累积或专属服务。其运作机制基于规模效应:用户支付固定年费后,可享受合作商家的价格优惠或增值权益。这种模式并非新鲜事物,但在数字化浪潮下,它借助平台化运营实现了高效整合。例如,部分卡盟覆盖餐饮、购物、娱乐等多领域,用户只需一次付费,即可解锁跨场景福利。然而,这种便利性背后,隐藏着对消费习惯的深度绑定。用户必须评估自身需求是否与卡盟覆盖范围高度匹配,否则年费可能沦为沉没成本。从概念层面看,年费卡盟的价值主张在于“以小博大”,即通过预付锁定长期收益,但这依赖于用户的高频次使用和精准需求匹配。

探讨其价值时,年费卡盟在特定场景下确实展现出显著的经济优势。对于高频消费者而言,如经常光顾特定品牌或服务的人群,年费卡盟能通过累积折扣实现成本节约。例如,某餐饮卡盟年费200元,提供全年8折优惠,若用户月均消费500元,年节省可达1200元,远超年费支出,性价比凸显。此外,卡盟还常附带增值服务,如专属客服、优先预订或积分兑换,这些无形价值提升了整体体验。便利性是另一大亮点:用户无需每次比价或寻找优惠券,卡盟简化了决策流程,节省了时间成本。然而,这种价值并非普适。低频消费者或需求分散者,可能因使用不足而拉低性价比。关键在于,年费卡盟的划算性高度依赖用户行为模式——它更像一把双刃剑,对精准匹配者高效,对盲目跟风者则可能造成浪费。

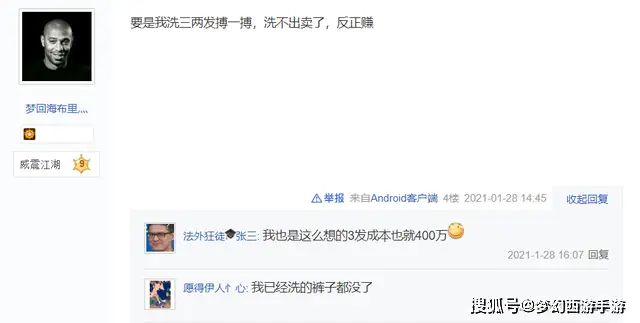

挑战层面,年费卡盟的性价比争议主要源于隐藏成本与使用限制。许多卡盟在宣传时强调优惠幅度,却淡化实际门槛。例如,部分服务需达到最低消费标准才能享受折扣,或限定特定时段使用,这无形中增加了用户的额外支出。更棘手的是,卡盟的商家合作网络可能不稳定,一旦合作终止,用户权益即受影响。此外,年费预付模式本身存在风险:用户若中途改变消费习惯,退款政策往往不透明,导致资金锁定。从行业视角看,卡盟的性价比还受市场竞争影响。随着同类服务增多,部分平台为吸引用户,过度承诺优惠,却忽视服务质量,引发信任危机。这些挑战提醒我们,评估年费卡盟时,不能仅看表面折扣,而需深入剖析条款细节和长期可持续性。

基于此,我提出一个独特见解:年费卡盟的性价比本质是“个性化价值方程式”。它并非绝对划算与否,而是取决于用户消费画像与卡盟设计的契合度。通过数据分析,高性价比用户通常具备三个特征:一是消费集中度高,偏好卡盟覆盖的领域;二是使用频率稳定,能最大化年费回报;三是风险意识强,会主动监控条款变化。反之,低性价比用户往往因冲动订阅或忽视细节而受损。这一见解源于对消费行为的观察:在信息过载时代,年费卡盟的吸引力常被营销放大,但理性决策需回归个人实际。例如,年轻白领可能因工作繁忙而青睐卡盟的便利,而退休人群则可能因需求单一而觉得不值。这种个性化视角,打破了“一刀切”的划算论,强调用户需主动评估而非被动接受。

应用趋势上,年费卡盟正朝着精细化与智能化方向发展。随着AI和大数据技术的融入,卡盟平台能更精准地分析用户偏好,提供定制化权益包。例如,基于消费历史推荐专属优惠,或动态调整年费结构以提升性价比。同时,行业面临整合挑战:小型卡盟因资源有限,难以维持稳定合作网络,而头部平台则通过规模效应强化优势。这预示着未来市场将更分层,用户需选择信誉良好、服务透明的卡盟。此外,监管趋严也是趋势,中国消费者权益保护法规正强化预付费模式监管,要求平台明确披露条款,这有助于提升整体性价比可信度。在应用层面,年费卡盟的普及反映了消费升级的深层需求——人们追求更高效、更经济的消费方式,但这也要求平台与用户共同构建可持续生态。

消费者在选择年费卡盟时,应摒弃盲目跟风,转而基于自身消费习惯进行理性权衡。性价比的核心在于匹配度,而非绝对数值——只有当卡盟的权益与个人需求高度契合时,年费才能转化为真实价值。建议用户在订阅前,详细计算潜在节省与使用频率,并关注条款中的隐藏限制。同时,平台方需优化服务透明度,避免过度营销误导。长远看,年费卡盟的健康发展,将推动消费市场向更理性、更个性化的方向演进,最终实现用户与商家的双赢。