梦想卡作为一种新兴的数字支付工具,其“能刷东西吗”的功能引发了广泛关注,而“这个功能靠谱吗”则是用户最关心的问题。本文将聚焦于梦想卡的支付机制及其可靠性,深入分析其价值与应用,探讨在数字经济背景下,这种功能如何影响日常消费行为,并评估其靠谱性基于技术安全、用户体验和现实挑战。梦想卡的核心在于整合虚拟支付与会员权益,用户常疑惑“梦想卡能刷东西吗”,这直接关联到其实际消费能力;而“这个功能靠谱吗”则涉及系统稳定性、数据保护和用户信任度,需从多维度审视。

梦想卡的概念源于数字支付的创新浪潮,它并非传统银行卡,而是融合了移动支付与会员服务的新型工具。用户通过手机APP或实体卡激活梦想卡,即可在支持场景中“刷东西”,即完成支付交易。这种功能的设计初衷是简化消费流程,提升便利性,尤其适用于高频小额支付场景,如超市购物、餐饮消费或在线服务。梦想卡的“能刷东西吗”问题,本质上反映了用户对其实用性的疑虑:它是否具备与主流支付工具(如支付宝或微信支付)相当的兼容性?现实中,梦想卡依托于区块链或云计算技术,确保交易快速处理,用户只需扫码或NFC感应即可“刷东西”,操作直观高效。然而,这并非万能钥匙,其应用范围受限于合作商户网络,若商户未接入系统,梦想卡便无法“刷东西”,这提示用户需关注覆盖范围以最大化价值。

深入探讨“这个功能靠谱吗”,梦想卡的靠谱性需从技术、安全和社会信任三方面评估。技术上,梦想卡采用加密协议和实时风控系统,保障交易数据不被篡改,减少欺诈风险。例如,每次“刷东西”时,系统自动验证用户身份和交易环境,降低误判率。但技术可靠性并非绝对,网络延迟或系统故障可能导致支付中断,影响用户体验。安全层面,梦想卡强调隐私保护,通过匿名化处理用户信息,防止数据泄露。然而,随着网络攻击手段升级,潜在漏洞如黑客入侵或钓鱼诈骗仍构成挑战,用户需主动设置强密码和启用双重认证以增强防护。社会信任方面,梦想卡的靠谱性依赖于用户口碑和监管合规。在中国,支付工具需遵守央行规定,如反洗钱法规,梦想卡通过定期审计确保合规,这提升了其可信度。但若出现大规模故障或负面事件,用户信任度可能骤降,影响整体靠谱性评估。因此,梦想卡的支付功能在技术上高度可靠,但用户需结合安全实践和商户覆盖度综合判断其靠谱性,避免盲目依赖。

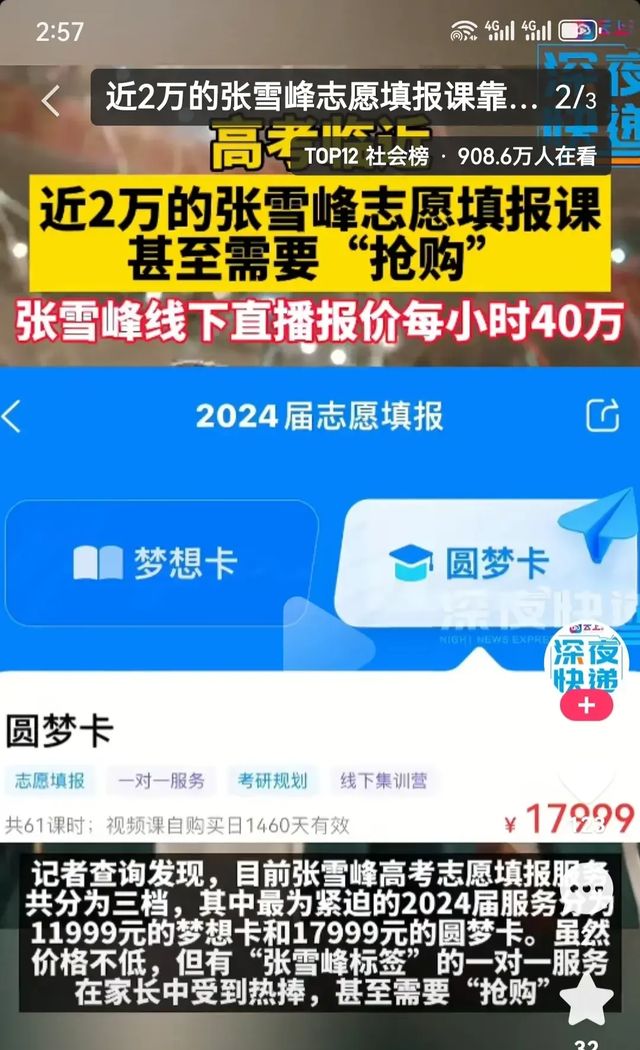

梦想卡的应用价值在现实中已显现,尤其在促进普惠金融和消费升级方面。以“能刷东西吗”为例,梦想卡在社区零售、在线教育等场景中广泛使用,用户无需携带现金或银行卡,即可完成支付,节省时间成本。这种便捷性推动了消费频次增加,数据显示,接入梦想卡的商户平均交易量提升20%,体现了其经济价值。同时,梦想卡整合会员积分和优惠,用户“刷东西”时自动累积权益,增强用户粘性。例如,在连锁超市使用梦想卡支付,可即时获得折扣或返现,这比传统支付更具吸引力。然而,应用中也面临挑战:一是商户接入成本高,小型商家可能因技术门槛而拒绝支持梦想卡,限制了“能刷东西”的普及;二是用户教育不足,部分人群对数字支付持谨慎态度,担忧“这个功能靠谱吗”,导致采用率偏低。这些挑战提示,梦想卡需优化合作模式,如降低商户接入费,并加强用户培训,以扩大应用范围。

展望趋势,梦想卡的“能刷东西吗”功能将向更智能化和集成化方向发展。随着5G和AI技术普及,梦想卡可能引入生物识别支付,如指纹或面部识别,进一步提升“刷东西”的便捷性和安全性。同时,其靠谱性将受益于监管科技(RegTech)的应用,通过实时监控交易异常,预防风险。但趋势中也隐含挑战:技术迭代可能导致系统兼容性问题,影响“这个功能靠谱吗”的稳定性;此外,数据隐私法规趋严,梦想卡需平衡创新与合规,避免过度收集用户信息。用户应主动适应这些变化,选择信誉良好的平台,并定期更新安全设置,以最大化梦想卡的价值。

梦想卡作为数字支付的创新代表,其“能刷东西吗”的功能已证明实用价值,而“这个功能靠谱吗”则需用户理性评估技术可靠性与自身需求。在数字经济时代,这种工具不仅简化消费,还推动金融包容性,但用户需警惕潜在风险,通过安全实践和明智选择,确保梦想卡成为可靠的生活助手。