在当前网络环境中,“2元刷赞服务”的广告频繁出现在社交平台私信、电商角落,以极低的价格承诺快速提升内容互动量,这种看似划算的“流量捷径”是否真实存在?其背后又隐藏着怎样的安全风险?这些问题需要我们从技术逻辑、产业链生态、平台规则及用户权益等多维度进行深度剖析。

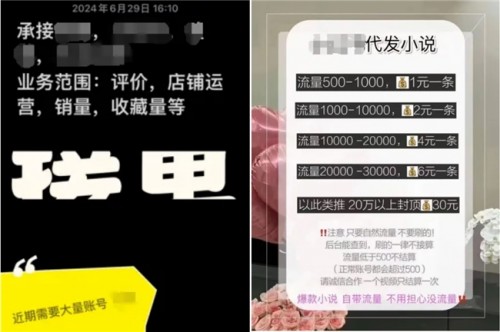

2元刷赞服务的真实存在性,本质上是流量经济畸形发展的产物。从价格构成来看,单个点赞成本低至2分钱,远低于真实用户的互动成本(时间、情感、注意力投入),这决定了其不可能通过正常用户行为实现。当前市场上,此类服务主要通过两种模式运作:一是“机器刷量”,利用自动化脚本批量注册僵尸账号,通过模拟用户点击行为完成点赞;二是“真人众包”,通过平台招募兼职用户,以极低报酬要求其批量点击关注、点赞。前者技术门槛低,只需简单爬虫程序即可实现,后者则依赖庞大的“羊毛党”群体。这两种模式共同构成了低价刷赞服务的供给基础,使其在灰色地带广泛流通。

低价背后隐藏的是技术粗放与生态破坏的双重代价。机器刷量依赖的往往是过时的技术漏洞,例如利用平台早期对异常行为识别不足的缺陷,或通过虚拟专用网络(VPN)批量切换IP地址规避检测。然而,随着各大平台算法升级,基于行为序列分析(如点赞速度、账号活跃度、内容关联性)的异常识别模型已能精准捕捉刷量行为。例如,某短视频平台曾公开其“天网”系统,可识别出99%以上的机器点赞行为,并自动清理无效数据。这意味着,用户购买的2元“赞”,很可能在数小时内被系统判定为异常并清除,最终沦为“数据泡沫”。而真人众包模式虽在短期内更难识别,但参与用户多为无资质兼职,其账号本身可能存在异常标签(如频繁登录不同设备、无历史互动记录),长期来看反而会触发平台的风控机制,导致主账号被降权甚至封禁。

安全可靠性问题远不止于“赞被删除”这么简单。从用户权益角度看,购买刷赞服务需提供账号密码、绑定的手机号等敏感信息,这些数据可能被服务商用于二次贩卖,导致账号被盗、个人信息泄露,甚至被卷入电信诈骗等违法活动。某网络安全案例显示,某刷量平台后台数据库曾遭黑客攻击,超10万条用户账号信息被泄露,涉案金额达数百万元。从法律层面看,刷赞行为违反了几乎所有社交平台的用户协议,属于“不正当获取流量”,情节严重者可能面临平台起诉。2023年,某电商平台就因商家大规模刷单刷赞,依据《反不正当竞争法》对其处以50万元罚款,这一案例表明,个人参与刷赞服务同样存在法律风险。

更深层的问题在于,2元刷赞服务折射出网络流量价值的扭曲。在“流量至上”的内容生态中,点赞数、转发量等数据被异化为衡量内容价值的核心指标,导致部分创作者陷入“数据焦虑”,试图通过刷赞快速获取平台推荐。然而,平台的内容推荐算法早已从“唯数据论”转向“质量优先”,例如微信视频号、抖音等平台均引入了用户完播率、互动深度、内容原创性等维度,单纯依靠刷赞获得的“虚假繁荣”,不仅无法提升内容曝光,反而会因为数据异常导致算法判定“内容质量低”,陷入“越刷越没流量”的恶性循环。这种“饮鸩止渴”的行为,本质上是对内容创作规律的违背,最终损害的是创作者自身的长期价值。

网络生态的健康运行,需要用户、平台与监管的协同共治。对普通用户而言,应树立“流量不等于价值”的正确认知,将精力投入内容创作而非数据造假;平台需持续优化反刷量技术,建立更精准的风控体系,同时完善内容评价机制,降低数据指标的权重;监管部门则应加大对刷量产业链的打击力度,明确刷赞行为的违法边界,提高违法成本。唯有如此,才能从根源上遏制2元刷赞服务的生存空间,让优质内容真正获得流量倾斜。

回到最初的问题:2元刷赞服务真实存在,但安全可靠性几乎为零。它看似是“流量洼地”,实则是“数据陷阱”,不仅无法为账号带来真实价值,反而会埋下安全风险与法律隐患。在内容创作回归本质的今天,与其追求虚假的“点赞数字”,不如深耕内容质量,用真实互动赢得用户信任——这才是网络环境中真正的“流量密码”。