在微信生态中,刷赞行为与红包兑换码的关联,本质上是一种灰色产业链的微观映射。部分用户为追求短期利益,通过“点赞-兑换”的模式参与活动,却往往忽视了背后的安全风险。这种行为不仅违反微信平台规则,更可能因信息泄露、资金损失等问题对用户造成实质性伤害。深入拆解“在微信中通过刷赞行为兑换红包兑换码的方法步骤”,并针对性提出安全提示,需要从操作链条的每个环节切入,结合社交平台的运行逻辑与用户行为特征,构建风险防控的认知框架。

一、刷赞兑换红包的操作链条:从需求到兑现的灰色路径

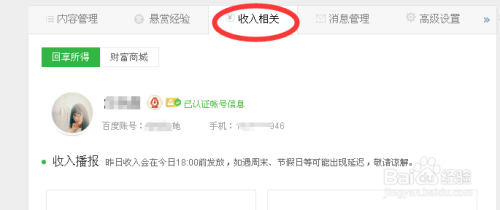

用户参与刷赞兑换红包兑换码,通常遵循一套隐性的操作流程。首先,需求方(多为个人或小型商家)通过微信群、朋友圈等渠道发布“点赞换红包”信息,承诺完成指定数量的点赞任务后,发放红包或兑换码。其次,参与者(用户)根据指引添加任务发布者联系方式,或点击第三方链接进入“任务平台”。随后,用户需按照要求对指定公众号文章、视频号内容或朋友圈动态进行点赞、评论、转发,并截图作为完成凭证。最后,任务发布者验证截图后,通过微信红包或兑换码形式兑现“报酬”。

这条操作链条看似简单,却暗藏多个风险节点。任务发布者的身份真实性、第三方平台的数据安全性、兑换码的有效性,均缺乏有效保障。用户在追求“轻松获利”的过程中,可能被动成为信息泄露、流量造假甚至诈骗活动的参与者。

二、方法步骤中的安全风险点:从渠道选择到兑现的全流程隐患

1. 渠道选择:微信群与第三方链接的“信任陷阱”

任务发布的渠道是风险的第一道关口。微信群作为主要传播场景,成员构成复杂,部分群聊被专门用于引流刷赞任务。用户误入此类群组后,可能被“高额红包”“秒到账”等话术诱导,添加陌生联系方式。而任务发布者提供的第三方链接,往往伪装成“任务平台”或“活动页面”,实则为钓鱼网站或木马程序载体。这些链接可能窃取用户的微信登录状态、联系人信息,甚至植入恶意软件,导致账号被盗或财产损失。

2. 任务执行:点赞行为背后的“数据合规”风险

微信平台明确禁止“刷赞”等虚假互动行为,用户参与此类任务本质上是违反平台规则的。一旦被微信系统检测到异常点赞(如短时间内集中对同一主体进行操作、使用多账号切换等),可能导致账号被限制功能(如朋友圈互动、红包发送)甚至封禁。此外,部分任务要求用户授权非官方小程序获取个人信息(如昵称、头像、好友列表),这些信息可能被用于非法贩卖或精准诈骗。

3. 凭证提交:截图泄露的“隐私二次伤害”

用户为证明完成任务,通常需提交点赞截图。截图内容不仅包含互动记录,还可能暴露个人微信账号信息、好友关系甚至聊天背景。部分任务发布者会以“截图不清晰”为由要求重新提交,或诱导用户提供更详细的个人信息(如手机号、身份证号),为后续的“精准诈骗”埋下伏笔。

4. 兑现环节:红包兑换码的“虚假兑现”套路

这是风险最集中的环节。任务发布者可能通过多种方式拒绝兑现:一是发放无效兑换码(如已过期、未激活或虚构的平台兑换码);二是发送小额红包后拉黑用户;三是诱导用户先垫付“手续费”“解冻费”后再返还“大额红包”,最终卷款消失。更有甚者,以“兑换需要实名认证”为由,骗取用户的支付密码或银行卡信息。

三、安全提示:构建“风险识别-行为克制-权益保护”的三重防线

1. 渠道验证:拒绝“高收益诱惑”,坚守官方信息渠道

面对“刷赞换红包”的招募信息,用户需首先验证发布者身份。通过查看其微信朋友圈历史记录、好友共同关系等方式,判断其是否为真实用户。对于要求添加陌生联系方式或点击第三方链接的任务,务必保持警惕——微信官方活动通常不会通过非官方渠道引导用户脱离微信环境操作。若任务链接涉及“下载APP”“填写敏感信息”,可直接判定为诈骗风险。

2. 规则认知:明确“虚假互动”的平台处罚边界

用户需意识到,微信的算法系统能够识别异常互动行为。根据《微信外部链接内容管理规范》,刷赞、刷关注等行为属于“诱导分享”或“虚假互动”,轻则收到平台警告,重则面临账号功能限制或封禁。短期的小额红包收益,与账号长期的使用价值(如社交关系、支付功能)相比,显然得不偿失。

3. 信息保护:最小化原则下的“隐私数据管理”

在提交任务凭证时,应避免截图包含个人敏感信息。可通过微信自带的“隐私截图”功能(部分系统支持)或对截图进行局部模糊处理,仅保留必要的互动记录。同时,绝不向任务发布者提供手机号、身份证号、银行卡信息等核心隐私,任何要求“预付手续费”“实名认证解锁兑换码”的行为,均为典型诈骗话术。

4. 兑现验证:先验证有效性,再进行价值交换

若任务发布者提供兑换码,用户应优先通过官方渠道验证其有效性(如兑换码所属平台的官方页面查询)。对于红包兑现,可要求对方通过微信红包直接转账(而非口头承诺),并保留转账记录作为凭证。一旦发现兑换码无效或红包未到账,立即停止沟通并通过微信投诉渠道举报,避免进一步陷入“追讨-被拉黑”的恶性循环。

四、超越个人安全:刷赞行为对微信生态的隐性破坏

刷赞兑换红包的现象,不仅威胁用户个体权益,更对微信的社交生态造成长期伤害。虚假互动数据会干扰平台的内容推荐算法,导致优质内容被劣质信息挤压;流量造假行为破坏了商家间的公平竞争环境,使真实营销效果难以评估;而用户对“轻松获利”的依赖,则可能弱化对劳动价值的理性认知,助长投机心理。微信作为国民级社交平台,其健康运行依赖于用户的信任与自律——当刷赞、刷量等灰色行为泛滥时,最终侵蚀的是整个生态的根基。

在数字化社交时代,安全意识的提升不仅是对个人财产的保护,更是对公共网络环境的维护。面对“刷赞换红包”的诱惑,用户需始终牢记:任何脱离规则与信任的“捷径”,都可能通往风险深渊。唯有坚守合规边界、强化信息甄别能力,才能在微信生态中实现真正的“安全获益”,而非因小失大,陷入得不偿失的困境。