在微信和抖音平台上刷赞刷粉丝的行为,看似是快速提升账号影响力的捷径,实则暗藏多重安全风险,不仅违反平台规则,更可能对账号安全、用户权益乃至内容生态造成不可逆的损害。这种行为看似“低成本高回报”,实则是在透支账号的长期价值,甚至触碰法律与道德的红线。

微信和抖音作为国内用户规模最大的社交与内容平台,对“虚假流量”的打击从未松懈。微信的“清朗”专项行动明确将“刷赞刷粉”列为违规行为,平台通过算法模型能精准识别异常数据——例如短时间内粉丝量激增但互动率极低,或点赞量远超账号正常受众规模,这类账号会被限流、降权,情节严重者直接封禁。抖音的“风控系统”同样强大,其后台能追踪到流量来源是否为第三方刷量工具,一旦发现账号与黑产工具关联,轻则清理虚假数据,重则永久封禁。这种“零容忍”政策并非空谈,而是基于平台对健康内容生态的维护:虚假流量会扭曲内容推荐机制,让优质原创内容被淹没,破坏用户信任基础。对普通用户而言,刷赞刷粉丝看似“聪明”,实则是在与平台的规则体系对抗,而这场对抗的结局往往是账号“阵亡”。

更隐蔽的风险在于,刷赞刷粉丝的渠道往往涉及第三方黑产平台。这些平台以“低价涨粉”“快速点赞”为诱饵,实则通过非正规手段获取数据,甚至窃取用户隐私。例如,部分刷量工具要求用户提供微信或抖音的账号密码,甚至绑定支付信息,一旦授权,账号内的聊天记录、好友关系、消费数据等敏感信息可能被非法获取。曾有案例显示,用户通过第三方平台刷粉后,微信钱包被盗刷,抖音账号被用于发布虚假广告,最终不仅人财两空,还可能因账号涉及违规而承担法律责任。此外,这些黑产平台本身游走在法律边缘,用户与其交易,本质上是在为非法数据产业“输血”,一旦平台被查处,用户作为参与者也可能面临追责。

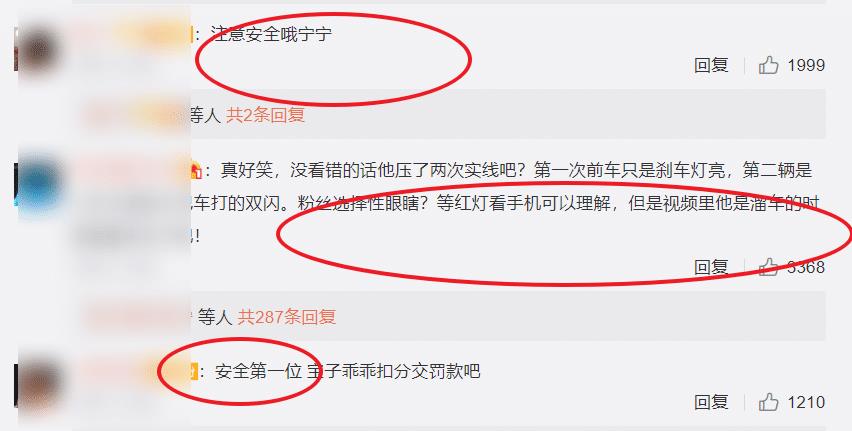

从用户价值角度看,刷来的赞和粉丝是“虚假繁荣”,无法转化为真实的商业价值或社交影响力。微信生态的核心是“私域流量”,真实的粉丝意味着信任关系,而刷来的“僵尸粉”不会产生阅读、转发、消费等行为,反而会让账号的互动率数据变得难看,进一步触发平台的降权机制。抖音作为推荐制平台,算法更看重“完播率”“评论率”等真实互动指标,虚假点赞无法提升内容权重,刷来的粉丝也未必对内容感兴趣,反而可能导致推荐池偏离精准受众,最终“涨粉越多,掉粉越快”。对商家而言,刷粉刷赞更可能适得其反——当消费者发现账号粉丝量与实际销量严重不符,或评论区充斥着无意义的“刷屏式”点赞,会对品牌信誉产生质疑,甚至引发舆情危机。这种“数据造假”看似短期提升了“面子”,却彻底丢了“里子”。

更深层次的问题在于,刷赞刷粉丝行为正在侵蚀内容创作的根基。微信和抖音的核心价值在于连接真实用户、传递优质内容,而虚假流量打破了这种平衡。当劣质内容通过刷量获得曝光,优质原创却被淹没,创作者的积极性会被严重打击,最终导致平台内容生态“劣币驱逐良币”。这种恶性循环不仅损害用户体验,更与平台“让有价值的内容被更多人看见”的初衷背道而驰。从社会层面看,刷赞刷粉丝行为违背了社会主义核心价值观中的“诚信”原则,助长了浮躁、投机的心态,与网络空间清朗建设的目标相悖。无论是个人用户还是商业机构,都应意识到:真实的影响力从来不是“刷”出来的,而是通过持续输出有价值的内容、与用户建立真实连接逐步积累的。

面对“刷赞刷粉丝”的诱惑,用户需要清醒认识到:这种行为没有真正的“赢家”。平台规则的铁腕、黑产平台的陷阱、虚假数据的无效性,共同构成了一个高风险的“闭环”。与其将时间和金钱投入这种“饮鸩止渴”的操作,不如回归内容创作的本质——在微信上深耕私域互动,通过朋友圈、社群建立信任;在抖音上打磨优质内容,用完播率、互动率赢得算法推荐。唯有真实,才能让账号走得更远;唯有合规,才能让网络生态更加健康。刷赞刷粉丝或许能带来一时的数据膨胀,但失去的却是账号的生命力和用户的信任,这笔“交易”,无论如何都不划算。