在流量焦虑裹挟下的社交平台,“点赞”早已超越简单的互动符号,成为衡量内容价值、账号权重的核心指标。正因如此,各类“finger刷赞服务”打着“快速提升点赞数”的旗号涌入市场,承诺“24小时内点赞破万”“包上热门”。但剥开营销话术的外衣,这种看似能“一键解渴”的服务,真的能帮助用户实现长期有效的数据增长吗?答案或许并非商家宣传的那般乐观。

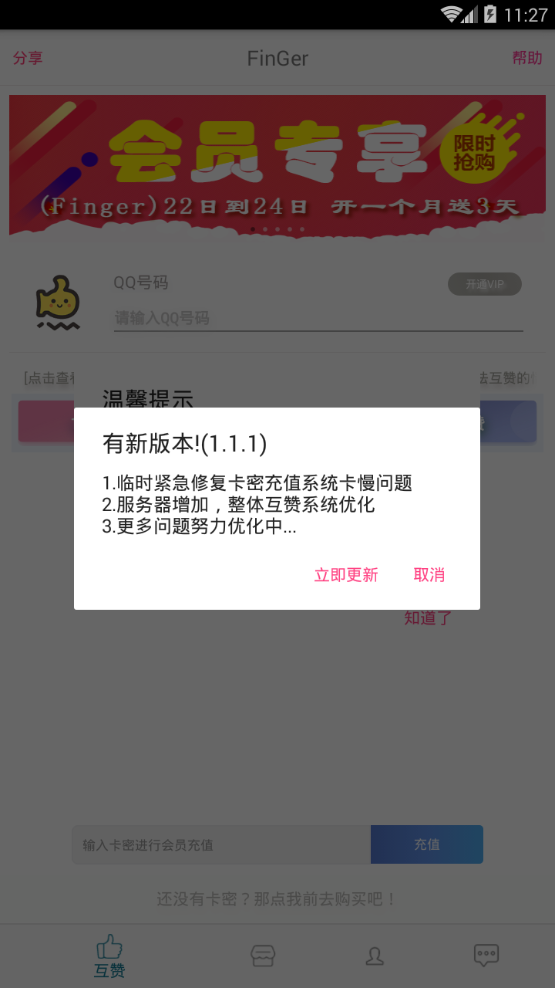

finger刷赞服务的运作逻辑,本质是利用技术手段制造“虚假繁荣”。所谓“finger”,并非真实用户的手指点击,而是通过模拟用户行为实现的自动化操作。这类服务通常依托设备集群、IP地址池、模拟器等技术,在短时间内为指定内容集中输送点赞。用户下单后,平台会通过预设的脚本程序,让大量“虚拟账号”在短时间内完成点赞动作,从而让内容数据呈现“爆发式增长”。从表面看,点赞量从几十飙升至几千甚至上万,确实能营造出“内容火爆”的假象,满足用户对数据虚荣的短期需求。但这种“快速提升”的背后,是算法对互动质量的深度识别——真实点赞往往伴随评论、转发、收藏等行为,而刷赞的“无效点赞”缺乏这些后续数据,反而可能让账号陷入“数据泡沫”的陷阱。

“快速提升点赞数”的承诺,本质是拆东墙补西墙的短期投机。许多用户选择finger刷赞服务,可能是为了满足平台流量门槛(如某些带货账号需要点赞量达标才能参与活动),或是希望通过高点赞吸引自然流量。但平台算法早已进化到“重质量而非数量”的阶段。以抖音、小红书为例,其推荐机制会综合分析点赞用户的画像匹配度、互动行为深度、内容完播率等多维度数据。若一条内容的点赞量激增,但评论、转发等互动数据未同步增长,算法会判定为“异常数据”,不仅不会给予更多流量推荐,反而可能降低账号权重。曾有案例显示,某美妆博主通过刷赞将单条视频点赞量刷至5万,但因评论量不足200,平台判定数据造假,后续该账号的视频推荐量骤降80%,得不偿失。

平台监管与算法反制的升级,让finger刷赞服务的“生存空间”日益压缩。近年来,主流社交平台均投入大量资源打击虚假互动。抖音的“清查机器人账号”系统可识别设备指纹异常、行为轨迹单一的账号;微信朋友圈的“反刷机制”能监测短时间内同一IP的重复点赞;小红书则通过“虚假互动打击专项”,对异常点赞数据进行实时清零。更关键的是,平台对刷赞行为的处罚力度不断加大——轻则清空虚假点赞、限流7天,重则永久封禁账号。这种“高压监管”下,finger刷赞服务的“成功率”已大不如前,用户花费数百甚至数千元购买的点赞,可能一夜之间被清零,账号还面临降权风险,可谓“花钱买教训”。

真正能帮助用户“快速提升点赞数”的,从来不是数据造假,而是对内容价值的深度挖掘。为什么有些内容能自然获得高点赞?核心在于它精准击中了用户的需求点:可能是实用干货(如“3分钟学会修图”)、情感共鸣(如“异地恋情侣的日常”)、或是新奇体验(如“挑战100元吃一天”)。这类内容能激发用户的主动分享欲,带来真实的互动转化。此外,精准的运营策略同样重要:优化标题和封面图(如用“干货”“避坑”等关键词吸引点击),选择与内容匹配的话题标签(增加曝光入口),在评论区引导互动(如“你觉得有用吗?评论区告诉我”),这些都能有效提升真实点赞量。数据显示,通过优质内容和精细化运营实现点赞量增长的账号,其粉丝粘性、商业转化率远高于刷赞账号,这才是“快速提升”的可持续路径。

finger刷赞服务之所以存在,本质是部分用户对“流量捷径”的幻想,以及对“数据价值”的误解。在注重真实互动的互联网生态下,虚假数据不仅无法带来长期收益,反而可能让账号陷入“数据依赖”的恶性循环——越刷越依赖,越依赖越刷,最终失去内容创作的能力。真正有价值的“点赞”,从来不是冰冷的数字,而是用户对内容的认可与共鸣。与其花费金钱和信誉冒险刷赞,不如沉下心打磨内容,用真实的价值换取真实的点赞。毕竟,能帮助用户“快速提升点赞数”的,从来不是技术工具,而是那颗愿意为用户创造价值的心。