在Soul以灵魂社交为标签的生态中,用户热度的竞争早已超越内容质量的单一维度,延伸至数据可视化的表层博弈。当“被看见”成为社交刚需,“Soul点赞刷”服务悄然崛起,成为用户撬动社交热度的热门选择——它并非简单的数据造假,而是精准切入平台算法逻辑与用户心理需求的社交杠杆。这种低成本、高效率的热度提升方式,本质上是社交货币化浪潮下的必然产物,折射出年轻群体在虚拟社交中的焦虑与突围策略。

Soul平台的社交生态为点赞刷的流行提供了土壤。区别于传统强社交关系的平台,Soul以兴趣图谱和灵魂匹配为核心,用户更依赖算法推荐建立连接。这意味着,一条动态能否进入更大流量池,很大程度上取决于初始互动数据——点赞数是平台判断内容质量的关键指标之一。当算法将“高点赞动态”优先推送给潜在匹配用户时,数据便形成了正向循环:高点赞带来更多曝光,更多曝光催生自然互动,最终沉淀为社交热度。然而,新用户或中小V往往陷入“冷启动困境”:缺乏初始数据支撑,优质内容被淹没在信息流中,难以触发算法推荐。此时,“Soul点赞刷”成为打破僵局的“破冰船”,通过人为制造点赞数据,帮助内容越过算法的“数据门槛”,进入流量快车道。

从用户价值视角看,点赞刷的核心优势在于“杠杆效应”。相较于传统社交运营——需要持续输出优质内容、主动维护社交关系,点赞刷以极低的成本(几元至几十元即可购买数百点赞)实现了热度的快速积累。对普通用户而言,一条动态获得百赞不仅是数字的增长,更是社交认同的“即时反馈”,能有效缓解“存在感焦虑”;对内容创作者或商家而言,点赞数据是构建信任背书的关键,高点赞动态能吸引更多自然关注,为后续商业转化(如带货、引流)奠定基础。例如,Soul上的兴趣社群管理员常通过点赞刷提升社群活动动态的热度,以吸引更多成员参与;虚拟偶像运营方也会借助点赞刷优化“人设”数据的呈现,强化粉丝粘性。这种“用数据换流量,用流量换关注”的逻辑,让点赞刷成为社交博弈中的“效率工具”。

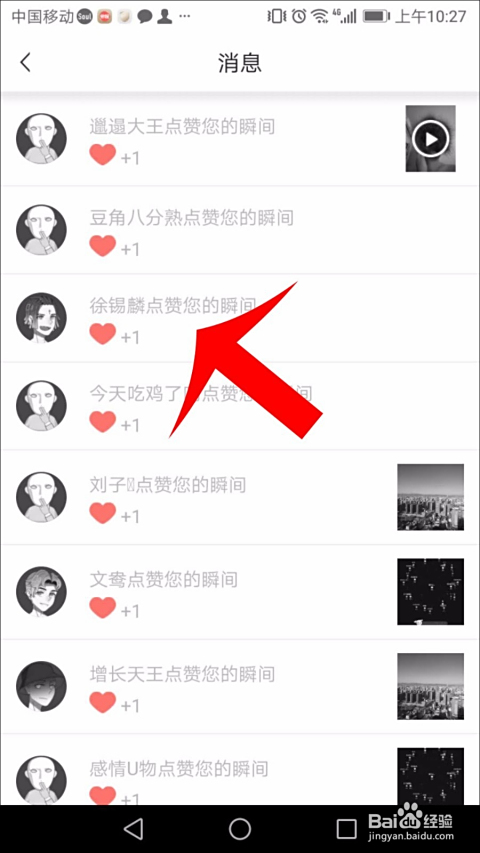

点赞刷的应用场景已渗透到Soul社交的多个维度。在个人展示层面,用户常在新动态发布初期使用点赞刷,例如生日动态、旅行分享或重要人生节点,通过“破百赞”“上千赞”的视觉效果,强化“受欢迎”的人设;在社交关系构建中,部分用户会为心仪对象的动态点赞刷,制造“被很多人喜欢”的假象,以吸引对方注意;在商业推广层面,中小企业或个体创业者通过Soul推广产品时,点赞刷能快速提升广告动态的互动率,降低平台的流量推广成本。值得注意的是,点赞刷已形成产业链:从“人工点赞工作室”到“AI模拟点赞工具”,服务模式不断迭代,甚至出现“包月套餐”“点赞+评论+转发”的组合服务,满足用户多元数据需求。这种产业链的成熟,进一步降低了使用门槛,助推点赞刷成为大众化的社交“刚需”。

然而,点赞刷的流行也伴随着隐忧与挑战。从平台视角看,异常数据会干扰算法推荐的准确性,导致优质内容被“刷量数据”挤压,破坏生态公平性;从用户视角看,过度依赖点赞刷可能陷入“数据依赖症”——当社交热度建立在虚假互动上,用户会逐渐失去真实表达的动力,甚至产生“不被点赞=不被喜欢”的心理扭曲。事实上,Soul已通过技术手段打击恶意刷量,如识别异常点赞行为(短时间内同一用户多次点赞、非活跃账号集中点赞等),并对违规数据限流。但“道高一尺,魔高一丈”,刷量技术也在不断进化,例如通过模拟不同设备、不同IP的点赞行为,规避平台检测。这种“猫鼠游戏”背后,是平台规则与用户需求的深层矛盾:用户渴望被看见的社交需求,与平台追求真实互动的治理目标始终存在张力。

展望未来,点赞刷的走向将取决于平台治理与用户认知的博弈。一方面,随着AI反作弊技术的升级,平台对虚假数据的识别精度将不断提升,单纯追求“数据量”的点赞刷空间被压缩;另一方面,用户对“真实社交”的反思可能促使需求升级——从“点赞数量”转向“点赞质量”,例如更关注评论区的深度互动、真实粉丝的粘性。或许,点赞刷的终极价值不在于制造虚假繁荣,而在于倒逼平台优化推荐机制:当算法能更精准匹配内容与用户需求,真实优质内容无需“刷量”也能获得曝光,社交热度才能真正回归“以内容为核心”的本质。 在这个过程中,用户需要保持理性认知:社交热度的本质是情感连接,而非冰冷的数字;而平台则需在数据治理与用户体验间找到平衡,让“被看见”的权利,属于每一个真诚表达的灵魂。