在短视频用户行为研究中,一个值得深思的现象逐渐浮现:当用户已经连续刷视频数小时,感到视觉疲劳、注意力涣散甚至产生轻微焦虑时,手指却依然会无意识地滑动屏幕,并为一条接一条的内容按下点赞。这种“刷视频过多后仍想继续点赞”的行为,并非简单的“上瘾”或“习惯”可以概括,其背后是心理机制、平台设计、社交需求与认知习惯的多重交织,折射出数字时代用户与内容互动的深层逻辑。

即时反馈的多巴胺循环:低成本的奖赏陷阱

点赞作为短视频平台最轻量的互动行为,其核心魅力在于“即时反馈”与“低门槛”。当用户刷视频时,大脑的奖赏回路会被持续激活:每一条视频的呈现都是一次“刺激”,而点赞则是用户主动触发的“反馈”。这种反馈无需思考、无需成本,只需指尖轻点,就能获得“我参与了”“我表达了”的满足感。神经科学研究表明,点赞行为会触发多巴胺释放,这种神经递质与愉悦感直接相关,形成“刷视频-看到内容-点赞-获得快感-继续刷视频”的循环。当用户刷视频过多时,虽然内容可能出现重复或质量下降,但点赞的“即时奖赏”并未消失——因为多巴胺的释放不取决于内容质量,而取决于“互动行为”本身。就像老虎机玩家即使输钱仍会拉动拉杆,用户在刷视频疲劳后,依然会通过点赞来重复那种“低成本获得愉悦”的体验,这是一种被强化的行为依赖。

社交认同的隐性需求:点赞作为“社交货币”

点赞不仅是单向的内容反馈,更是用户在虚拟社交中的“表态”。在算法构建的信息流中,用户的点赞行为会被平台记录并用于社交推荐——比如“好友点赞的内容”“兴趣相似的人点赞过”。当用户刷视频过多时,他们可能通过点赞来维持“在场感”:点赞一条热点视频,意味着“我关注了当前流行趋势”;点赞一位博主的创作,则传递“我认同这个观点”的信号。这种“社交货币”的积累,让用户在信息过载中仍不愿放弃点赞的机会。心理学中的“社会认同理论”指出,人会通过与他人行为的一致性来获得归属感。在短视频生态中,点赞成为最便捷的“一致性行为”——即使不评论、不转发,一个点赞也能让用户感觉自己是某个社群的参与者,避免因“错过”而产生的社交焦虑。因此,当用户刷视频感到疲惫时,点赞行为反而可能强化,因为它承载了维系社交连接的隐性功能。

算法推荐的精准狙击:内容与情绪的双重匹配

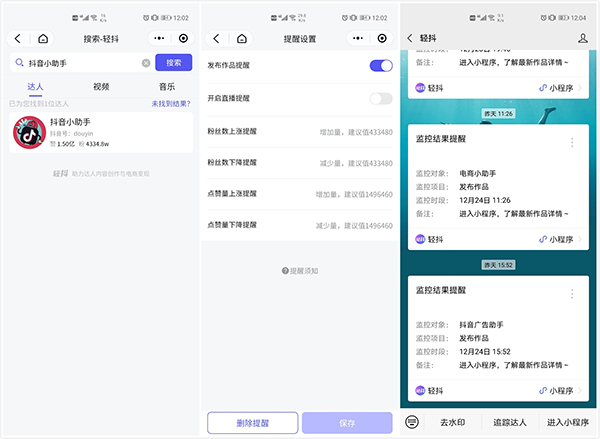

短视频平台的算法机制,是“刷视频过多后仍想点赞”的技术推手。通过长期用户行为数据,算法能精准捕捉用户的“兴趣图谱”和“情绪偏好”。当用户刷视频过多时,算法会优先推送那些“高匹配度”的内容——可能是用户常关注的领域,也可能是能引发强烈情绪反应的题材(如搞笑、感动、愤怒)。这些内容即使出现在刷视频的后期,依然能轻易击中用户的“情绪靶心”。例如,一个连续刷了1小时搞笑视频的用户,在感到疲劳时,算法仍可能推送一条“意想不到的笑点”,用户下意识点赞,不是因为内容有多新颖,而是算法精准预判了此时的“情绪阈值”。此外,算法还会通过“相似内容推荐”强化点赞行为:用户点赞过某类视频,后续会收到更多同类内容,形成“点赞-推送-再点赞”的闭环。这种算法与用户心理的共谋,让刷视频过多后的点赞行为变得“理所当然”,仿佛是用户主动选择,实则是被算法引导的无意识反应。

认知负荷的简化选择:点赞作为“低认知成本”的出口

长时间刷视频会导致“认知过载”——大脑需要处理大量视觉信息、判断内容价值,这会消耗大量心理资源。在这种情况下,用户的决策行为会趋向“简化”:点赞成为比评论、转发、收藏更轻松的选择。评论需要思考语言表达,转发需要考虑社交影响,收藏可能意味着后续还要回顾,而点赞只需“二选一”(点或不点),几乎不占用认知资源。行为经济学中的“有限理性”理论指出,人在信息过载时会采用“启发式决策”,即选择最省力的选项。刷视频过多时,用户面对海量内容,自然会依赖这种“点赞启发式”——用最低的认知成本完成对内容的“处置”。这种处置不仅是对内容的反馈,更是对自身认知压力的释放:通过点赞,用户在潜意识中告诉自己“我已经处理了这条内容”,从而获得一种“掌控感”。即使内容本身已失去吸引力,点赞行为本身也成为用户应对信息过载的心理调节机制。

习惯的自动化与惯性:从“主动点赞”到“无意识点赞”

当刷视频和点赞的行为重复足够多次后,会逐渐形成“习惯回路”:触发(刷视频到某条内容)-行为(点赞)-奖励(愉悦感或社交认同)。这种回路一旦固化,点赞就可能从“主动行为”变成“无意识行为”。就像老司机开车无需思考换挡,重度刷视频用户在后期可能只是机械地滑动屏幕、点赞,甚至不记得自己点赞了什么。心理学中的“习惯形成四阶段”(提示、渴求、反应、奖励)在此体现得淋漓尽致:刷视频时的“内容提示”引发“点赞渴求”,用户无意识地按下“反应”,获得“奖励”后强化回路。这种自动化习惯让用户在刷视频过多后,依然会继续点赞,并非因为内容值得,而是因为习惯本身已经脱离了意识的控制。值得注意的是,这种习惯往往与“刷视频”行为深度绑定,即使用户意识到自己刷得太多,也很难停止点赞,因为两者已成为一个不可分割的行为单元。

刷视频过多后仍想继续点赞,本质上是数字时代用户与平台、心理与技术互动的缩影。它既反映了人类对即时满足、社交认同的本能需求,也暴露了算法机制下用户注意力的被裹挟。当点赞从“表达”沦为“习惯”,从“选择”变成“惯性”,用户或许需要偶尔停下来问问自己:我是在为内容点赞,还是在被点赞的机制“点赞”?这种觉察,或许是打破无意识循环的第一步。